Der Chäfer fliegt der Jilge zu,

es sizt e schönen Engel dört,

er wirtet gwis mit Blumesaft,

und ‘s chostet nit vil, hani ghört.

Der Engel seit: »Was wär der lieb?« –

»Ne Schöpli Alte hätti gern!«

Der Engel seit: »Sel cha nit si,

sie hen en alle trunke fern.« –

»Se schenk e Schöpli Neuen i!« –

»Do hesch eis!« het der Engel gseit.

Der Chäfer trinkt, und ‘s schmeckt em wohl,

er fragt: »Was isch mi Schuldigkeit?«

Der Engel seit: »He, ‘s chostet nüt!

Doch richtsch mer gern e Gfallen us,

weisch was, se nimm das Blumemehl,

und tragmer’s dört ins Nochbers Hus!«

Er het zwor selber, was er brucht,

doch freut’s en, und er schickt mer au

mengmol e Hämpfeli Blumemehl,

mengmol e Tröpfli Morgetau.«

Der Chäfer seit: »Jo frili, jo!

Vergelt’s Gott, wenn de z’friede bisch.«

Druf treit er’s Mehl ins Nochbers Hus,

wo wieder so en Engel isch.

Er seit: »I chumm vom Nochber her,

Gott grüeß di, und er schickt der do,

au Blumemehl!« Der Engel seit:

»De hättsch nit chönne juster cho.«

Er ladet ab; der Engel schenkt

e Schöpli gute Neuen i.

Er seit: »Do trink eis, wenn de magsch!«

Der Chäfer seit: »Sel cha scho si!«

Druf fliegt er zu sim Schätzli heim,

‘s wohnt in der nöchste Haselhurst.

Es balgt und seit: »Wo blibsch so lang?«

Er seit: »Was chani für mi Durst?«

Jez luegt er’s a, und nimmt’s in Arm,

er chüßt’s, und isch bim Schätzli froh.

Druf leit er si ins Totebett,

und seit zum Schätzli: »Chumm bald no!«

Gell, Sepli, ‘s dunkt di ordeli!

De hesch au so ne lustig Bluet.

Je, so ne Lebe, liebe Fründ,

es isch wohl für e Tierli guet.

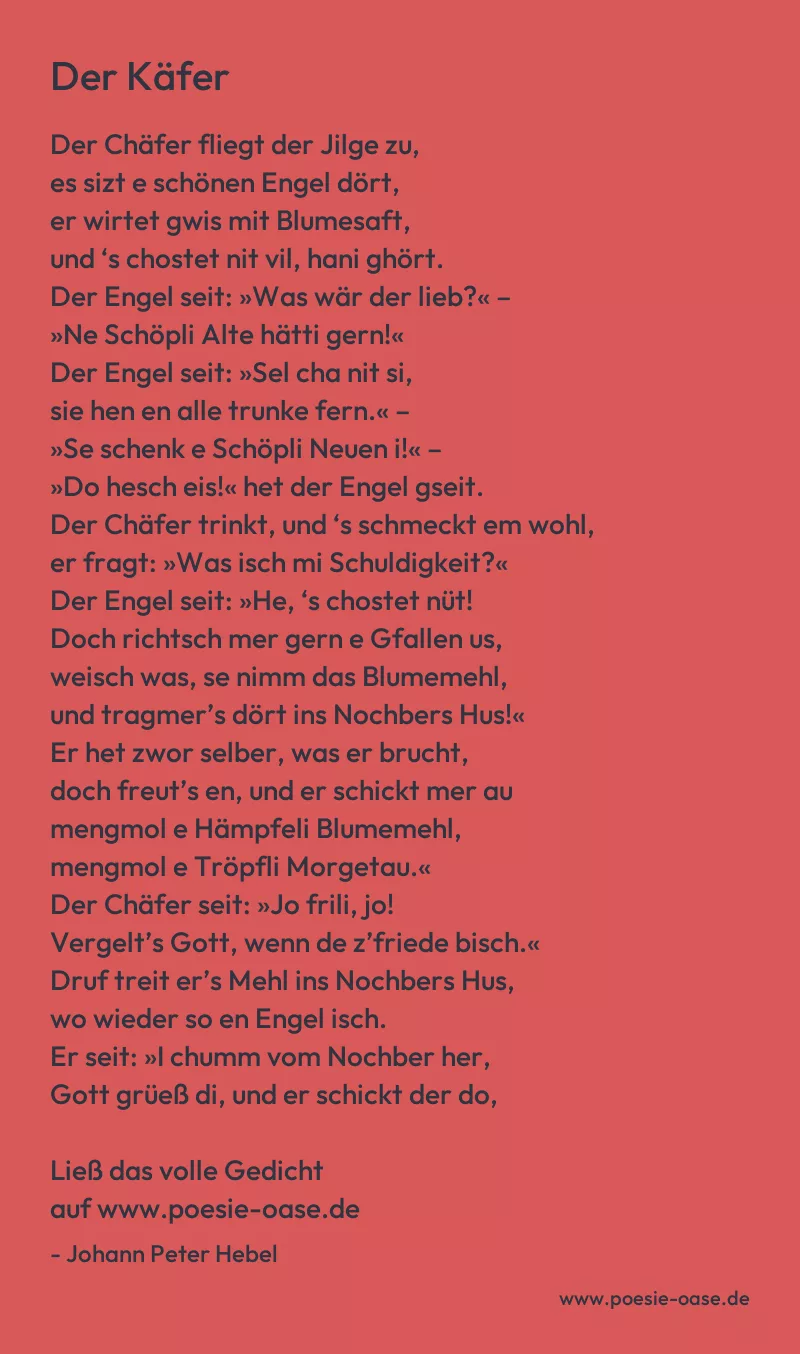

Der Käfer

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Käfer“ von Johann Peter Hebel ist eine humorvolle und lebensnahe Erzählung, die auf einer simplen, aber tiefgründigen Handlung beruht. Es handelt von einem Käfer, der in einem vermeintlich paradiesischen Zustand lebt, aber durch seine unersättliche Gier und Naivität letztendlich in eine Spirale der Täuschung und des Selbstbetrugs gerät. Die Geschichte wird durch eine leicht verständliche Sprache und den Gebrauch des alemannischen Dialekts zugänglich gemacht, wodurch sie eine besondere Wärme und Vertrautheit ausstrahlt.

Der Käfer beginnt seine Reise mit dem Wunsch nach „Neuem“, was metaphorisch für neue Erfahrungen und Vergnügungen stehen kann. Er besucht zwei Engel, die ihm scheinbar kostenlose Angebote unterbreiten. Zuerst erhält er einen Trunk, dann die Aufforderung, eine Botenfunktion zu erfüllen. Diese scheinbar kleinen Gefallen führen jedoch zu einer Kette von Ereignissen, in denen er sich zunehmend in Abhängigkeit begibt. Das „Blumemehl“, das er von einem Engel zum anderen trägt, symbolisiert die kleinen, scheinbar unschuldigen Aufgaben, die ihn von seinem eigentlichen Ziel, dem Glück, ablenken.

Die zentrale Ironie des Gedichts liegt in der Tatsache, dass der Käfer durch seine Gier und seinen Drang nach immer mehr Vergnügungen sein eigenes Glück untergräbt. Er verliert sich in der Illusion des Paradieses und merkt nicht, dass er in eine unaufhaltsame Schleife gerät, in der er immer wieder neue „Tränke“ und „Gefallen“ erhält. Die finale Szene, in der er stirbt und seinen „Schatz“ auffordert, bald nachzukommen, unterstreicht die Tragik seines Schicksals. Er hat sich so sehr von den einfachen Freuden des Lebens entfernt, dass er am Ende alles verliert.

Hebels Gedicht ist eine Warnung vor der Sucht nach kurzlebigem Vergnügen und der Gefahr, sich von äußeren Einflüssen täuschen zu lassen. Es zeigt, wie leicht man sich in einem Netz aus scheinbaren Annehmlichkeiten verfangen kann, ohne zu erkennen, dass man dabei sein wahres Glück verliert. Der Autor nutzt die einfache Form und den humorvollen Ton, um eine tiefgründige Botschaft über die menschliche Natur und die Suche nach Erfüllung zu vermitteln. Das Gedicht regt dazu an, über die eigenen Prioritäten und die wahre Bedeutung des Glücks nachzudenken.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.