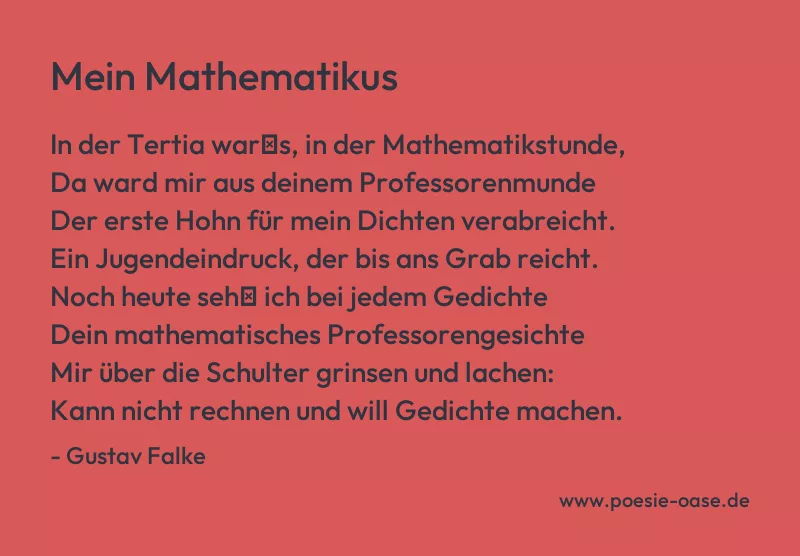

In der Tertia war′s, in der Mathematikstunde,

Da ward mir aus deinem Professorenmunde

Der erste Hohn für mein Dichten verabreicht.

Ein Jugendeindruck, der bis ans Grab reicht.

Noch heute seh′ ich bei jedem Gedichte

Dein mathematisches Professorengesichte

Mir über die Schulter grinsen und lachen:

Kann nicht rechnen und will Gedichte machen.

Mein Mathematikus

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Mein Mathematikus“ von Gustav Falke ist eine kurze, aber prägnante Auseinandersetzung mit einem prägenden Erlebnis aus der Jugend, welches die Beziehung des lyrischen Ichs zur Kunst, insbesondere zur Dichtkunst, nachhaltig beeinflusst hat. Der zentrale Konflikt wird durch die Gegenüberstellung des mathematischen Denkens und des poetischen Schaffens dargestellt, wobei der Mathematikprofessor als Repräsentant des ersteren fungiert.

Die ersten beiden Zeilen etablieren den Schauplatz und den Auslöser des traumatischen Erlebnisses: die Mathematikstunde in der Tertia. Der Ausdruck „verabreicht“ deutet auf eine bittere, fast schon verletzende Erfahrung hin. Der „erste Hohn“, der vom Professor ausgeht, wird als ein „Jugendeindruck“ beschrieben, der bis zum Tod nachwirkt. Dies unterstreicht die immense Bedeutung dieses Ereignisses für das Selbstverständnis des Dichters und seinen Umgang mit Kritik. Der Professor wird zum Sinnbild für Ablehnung und für ein Weltbild, das dem des Poeten diametral entgegensteht.

Die zweite Hälfte des Gedichts beschreibt die anhaltende Wirkung dieses Eindrucks. Das „mathematische Professorengesichte“ taucht bei jedem Gedicht wieder auf, um das lyrische Ich zu beobachten und zu verspotten. Die Verwendung von „grinsen und lachen“ verstärkt den Eindruck von Spott und Überlegenheit. Der Professor scheint stellvertretend für alle Kritiker zu stehen, die dem Dichter seine mangelnde Begabung für Mathematik vorwerfen und ihm gleichzeitig sein dichterisches Schaffen absprechen. Die letzte Zeile, „Kann nicht rechnen und will Gedichte machen“, fasst das Urteil des Professors und die damit verbundene Kritik pointiert zusammen.

Das Gedicht ist somit eine Reflexion über die Diskrepanz zwischen den vermeintlich unterschiedlichen Welten von Logik und Kreativität, von Zahlen und Worten. Es zeugt von der Sensibilität des Dichters gegenüber Kritik und der nachhaltigen Wirkung negativer Erfahrungen. Gleichzeitig wird die Unbeirrbarkeit des dichterischen Impulses deutlich, da das lyrische Ich trotz der Ablehnung weiterhin Gedichte schreibt. Die schlichte Sprache und der direkte Tonfall des Gedichts verleihen ihm eine besondere Eindringlichkeit und machen die emotionale Verletzlichkeit des Dichters für den Leser nachvollziehbar.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.