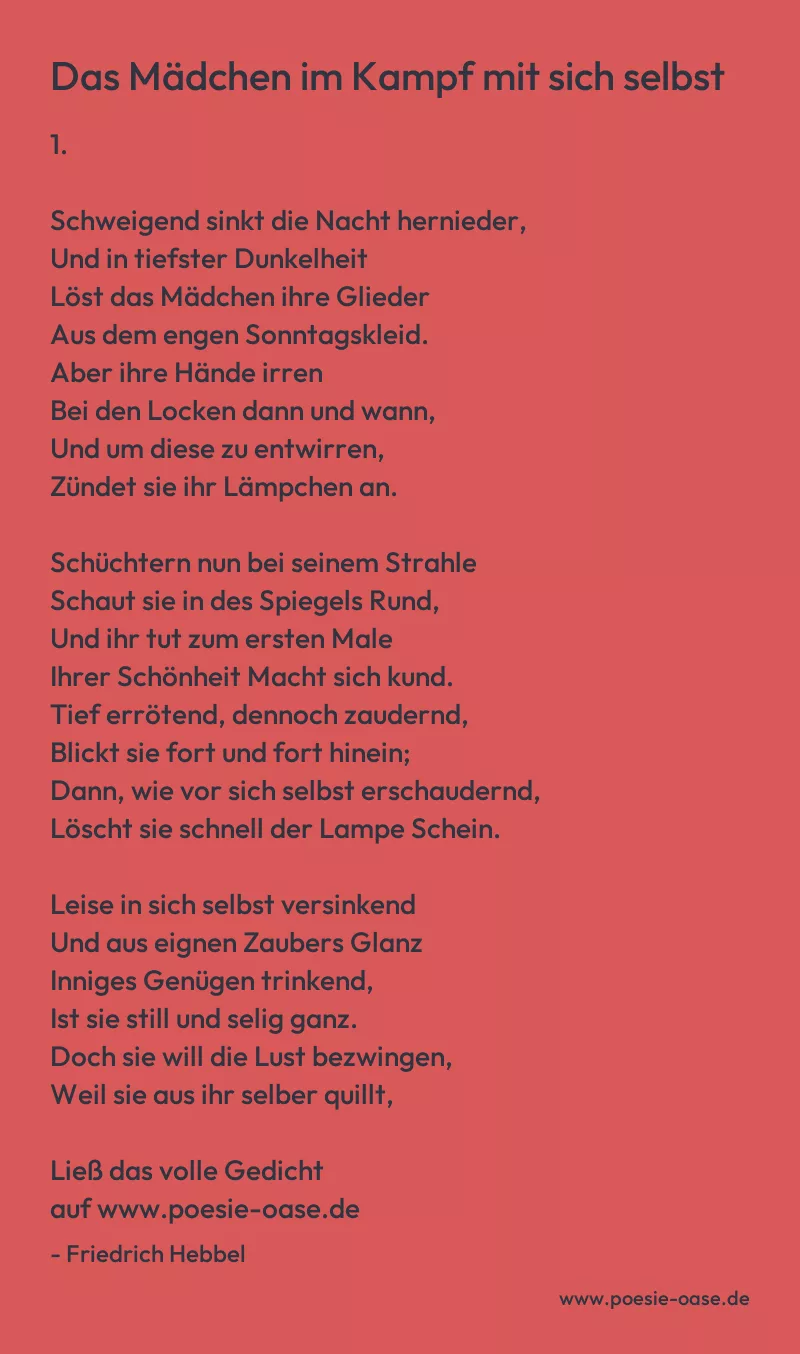

1.

Schweigend sinkt die Nacht hernieder,

Und in tiefster Dunkelheit

Löst das Mädchen ihre Glieder

Aus dem engen Sonntagskleid.

Aber ihre Hände irren

Bei den Locken dann und wann,

Und um diese zu entwirren,

Zündet sie ihr Lämpchen an.

Schüchtern nun bei seinem Strahle

Schaut sie in des Spiegels Rund,

Und ihr tut zum ersten Male

Ihrer Schönheit Macht sich kund.

Tief errötend, dennoch zaudernd,

Blickt sie fort und fort hinein;

Dann, wie vor sich selbst erschaudernd,

Löscht sie schnell der Lampe Schein.

Leise in sich selbst versinkend

Und aus eignen Zaubers Glanz

Inniges Genügen trinkend,

Ist sie still und selig ganz.

Doch sie will die Lust bezwingen,

Weil sie aus ihr selber quillt,

Da verklärt dies holde Ringen

Mailich süß ihr frommes Bild.

Und sie sieht′s mit halbem Bangen,

Daß, je mehr sie sich verdammt,

Ihr′s von Stirn und Mund und Wangen

Immer sternenhafter flammt.

Gottes eigner Finger leuchtet

Golden durch ihr Angesicht,

Und so wie ihr Blick sich feuchtet,

Löscht ihr Hauch zugleich das Licht.

2.

Doch zu nie erschöpftem Segen

Wird dies heilige Empfinden

Auch ihr Innerstes erregen

Und im Maß der Schönheit binden;

Aug′ in Aug′ mit sich im Spiegel,

Feite sie sich selbst auf immer;

Unzerbrechlich ist das Siegel,

Wie auch lockt der Erde Schimmer.

Diese wunderbaren Formen,

Die des Leibes Bau ihr schmücken,

Werden die verwandten Normen

Auch in ihre Seele drücken;

Und so wird ihr innres Leben

All die Harmonie erwidern,

Die sie mit geheimem Beben

Angeschaut in Leib und Gliedern.