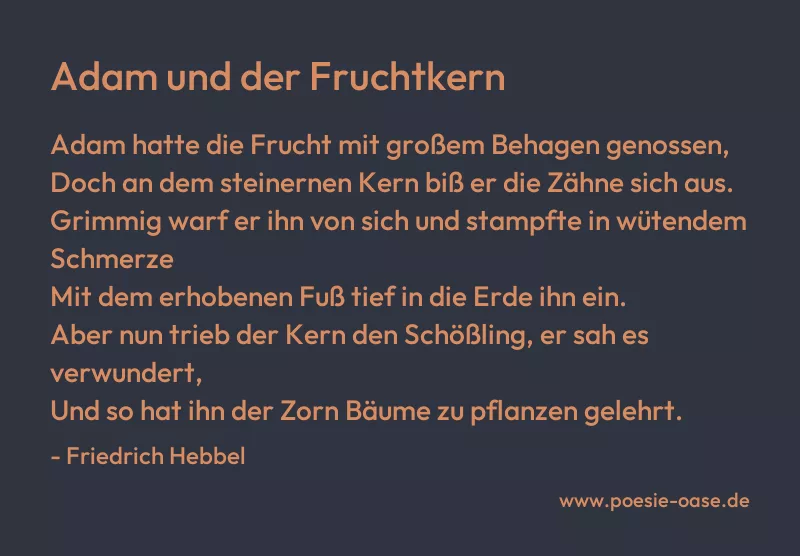

Adam hatte die Frucht mit großem Behagen genossen,

Doch an dem steinernen Kern biß er die Zähne sich aus.

Grimmig warf er ihn von sich und stampfte in wütendem Schmerze

Mit dem erhobenen Fuß tief in die Erde ihn ein.

Aber nun trieb der Kern den Schößling, er sah es verwundert,

Und so hat ihn der Zorn Bäume zu pflanzen gelehrt.

Adam und der Fruchtkern

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Adam und der Fruchtkern“ von Friedrich Hebbel erzählt in konzentrierter Form eine kleine Schöpfungsgeschichte, die das Paradoxon des Zorns und seine unerwartete, schöpferische Kraft thematisiert. Es beginnt mit der Beschreibung von Adams Genuss der Frucht und der darauf folgenden Enttäuschung über den harten Kern. Diese anfängliche Freude, gefolgt von Schmerz und Frustration, bildet den Auftakt für die zentrale Wendung des Gedichts.

Der zweite Teil des Gedichts beschreibt Adams wütende Reaktion, das Wegwerfen und Eintreten des Kerns. Hier wird der Zorn als treibende Kraft inszeniert. Doch genau aus dieser negativen Emotion heraus, dem „wütenden Schmerze“, entspringt etwas Neues: Der Kern treibt aus und wird zum Schößling. Dieser Moment der Verwandlung ist von Adams Verwunderung begleitet, was die Erkenntnis unterstreicht, dass aus scheinbar destruktiven Handlungen etwas Positives entstehen kann.

Hebbel nutzt in diesem Gedicht die Figur Adams, um eine universelle Erfahrung zu veranschaulichen. Der Zorn, der als negative Emotion im ersten Moment erscheint, wird durch die Metamorphose des Kerns in etwas Lebendiges transformiert. Der Zorn lehrt Adam „Bäume zu pflanzen“ und wird so zur Quelle von Leben und Wachstum. Die Pointe liegt in der Ironie, dass eine vermeintlich zerstörerische Handlung die Grundlage für neues Leben schafft.

Die Sprache des Gedichts ist klar und prägnant, mit einer einfachen, aber wirkungsvollen Reimstruktur, die die Entwicklung der Handlung verstärkt. Die Verwendung von Wörtern wie „Grimmig“, „wütendem Schmerze“ und „verwundert“ vermitteln die emotionale Bandbreite der Geschichte und unterstreichen die zentrale Botschaft: Selbst aus negativen Erfahrungen kann etwas Positives, in diesem Fall sogar etwas Schöpferisches, entstehen. Das Gedicht ist eine kleine philosophische Betrachtung über das Wesen von Zorn, Schöpfung und die unerwarteten Möglichkeiten, die im Leben verborgen liegen.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.