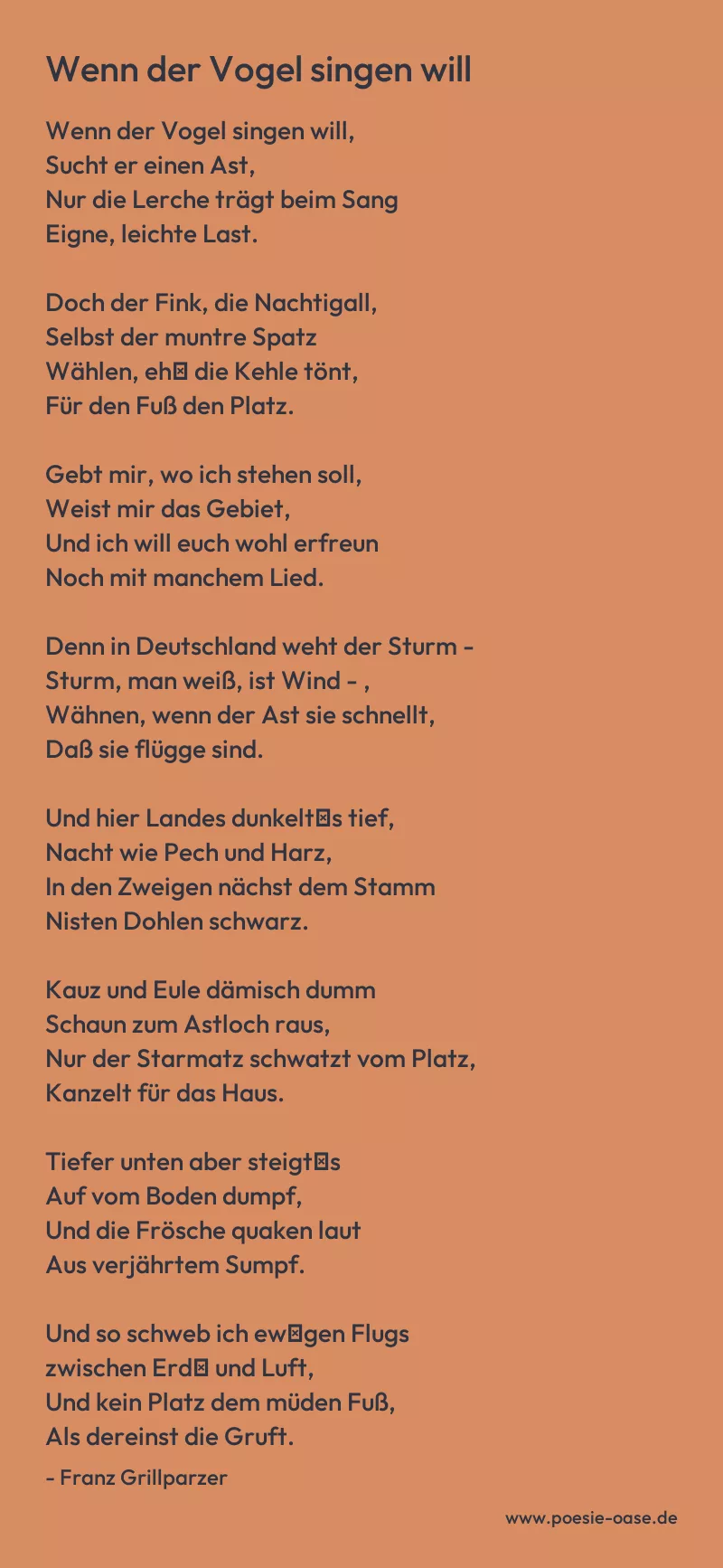

Wenn der Vogel singen will,

Sucht er einen Ast,

Nur die Lerche trägt beim Sang

Eigne, leichte Last.

Doch der Fink, die Nachtigall,

Selbst der muntre Spatz

Wählen, eh′ die Kehle tönt,

Für den Fuß den Platz.

Gebt mir, wo ich stehen soll,

Weist mir das Gebiet,

Und ich will euch wohl erfreun

Noch mit manchem Lied.

Denn in Deutschland weht der Sturm –

Sturm, man weiß, ist Wind – ,

Wähnen, wenn der Ast sie schnellt,

Daß sie flügge sind.

Und hier Landes dunkelt′s tief,

Nacht wie Pech und Harz,

In den Zweigen nächst dem Stamm

Nisten Dohlen schwarz.

Kauz und Eule dämisch dumm

Schaun zum Astloch raus,

Nur der Starmatz schwatzt vom Platz,

Kanzelt für das Haus.

Tiefer unten aber steigt′s

Auf vom Boden dumpf,

Und die Frösche quaken laut

Aus verjährtem Sumpf.

Und so schweb ich ew′gen Flugs

zwischen Erd′ und Luft,

Und kein Platz dem müden Fuß,

Als dereinst die Gruft.