Sô die bluomen…

Sô die bluomen ûz dem grase dringent,

same si lachen gegen der spilden sunnen,

in einem meien an dem morgen fruo,

und diu kleinen vogellîn wol singent

in ir besten wîse die si kunnen,

waz wünne mac sich dâ gelîchen zuo?

ez ist wol halb ein himelrîche.

suln wir sprechen waz sich deme gelîche,

sô sage ich waz mir dicke baz

in mînen ougen hât getân,

und taete ouch noch, gesaehe ich daz.

Swâ ein edeliu schoene frowe reine,

wol gekleidet unde wol gebunden,

dur kurzewîle zuo vil liuten gât,

hovelîchen hôhgemuot, niht eine,

umbe sehende ein wênic under stunden,

alsam der sunne gegen den sternen stât,

– der meie bringe uns al sîn wunder,

waz ist dâ sô wünneclîches under,

als ir vil minneclîcher lîp?

wir lâzen alle bluomen stân,

und kapfen an daz werde wîp.

Nû wol dan, welt ir die wârheit schouwen!

gên wir zuo des meien hôhgezîte!

der ist mit aller sîner krefte komen.

seht an in und seht an schoene frouwen,

wederz dâ daz ander überstrîte:

daz bezzer spil, ob ich daz hân genomen.

owê der mich dâ welen hieze,

deich daz eine dur daz ander lieze,

wie rehte schiere ich danne kür!

hêr Meie, ir müeset merze sîn,

ê ich mîn frowen dâ verlür.

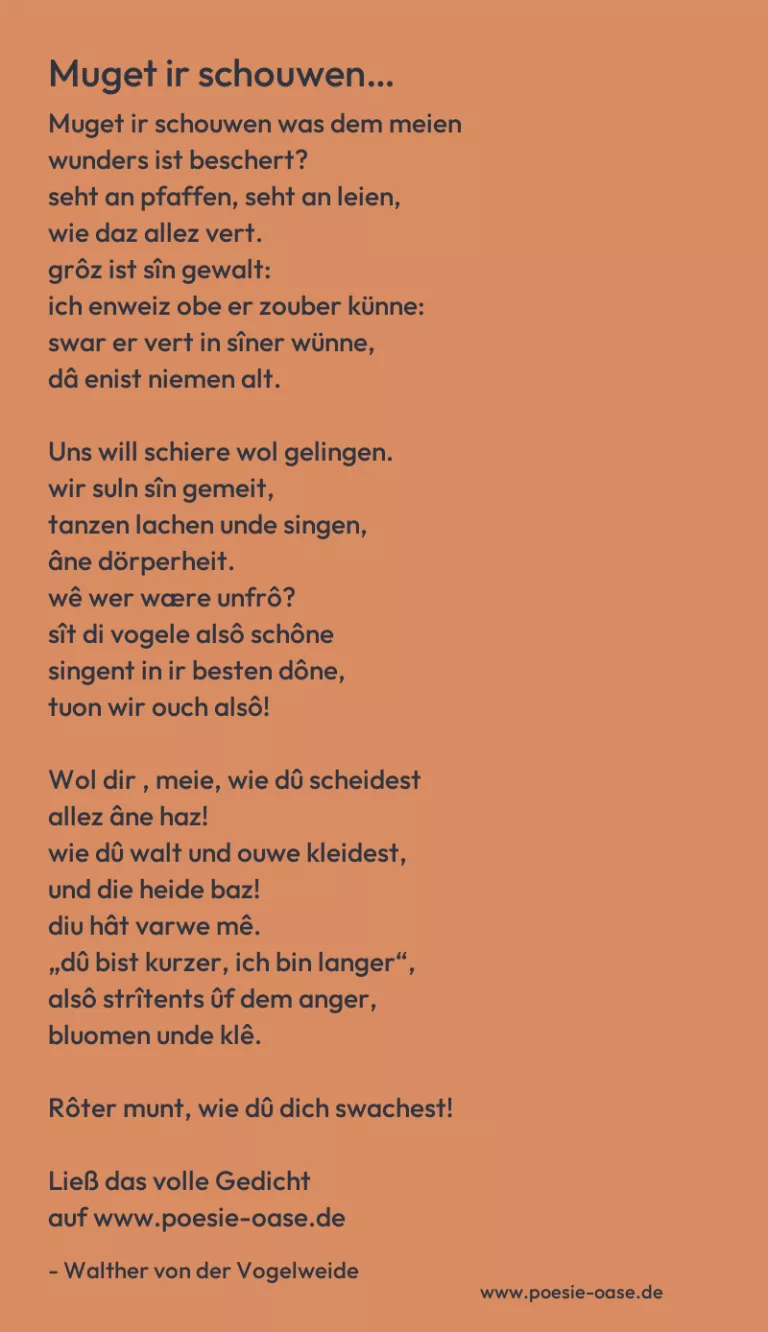

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Sô die bluomen…“ von Walther von der Vogelweide ist ein klassisches Beispiel für die Verbindung von Naturerleben und Frauenpreis in der mittelalterlichen Lyrik. Es stellt eine kunstvolle Gegenüberstellung zweier Schönheiten dar: der blühenden Frühlingsnatur und einer edlen, anmutigen Frau. Das lyrische Ich beschreibt in lebendigen Bildern seine Bewunderung für beides – doch letztlich stellt es unmissverständlich klar, dass die Schönheit der Frau selbst die Herrlichkeit des Frühlings übertrifft.

Im ersten Teil des Gedichts wird der Mai in leuchtenden Farben geschildert: Die Blumen scheinen zu lachen, wenn sie am Morgen aus dem Gras hervortreten und die Sonne sie bescheint. Die Vögel singen in ihrer besten Weise – ein klassisches Bild mittelalterlicher Naturpoesie. Der Sprecher nennt diesen Moment „halb ein himelrîche“ – fast wie ein himmlisches Paradies. Doch schon hier kündigt sich an, dass es für ihn etwas noch Höheres gibt. Die Frage, was dieser Wonne gleichkommen könne, beantwortet er mit dem Anblick einer Frau, die er liebt oder bewundert.

In der zweiten Strophe wird diese Frau detaillierter beschrieben: Sie ist „edeliu“, also von hohem Stand, schön, rein, gut gekleidet und anmutig. Ihr Auftreten wirkt wie die Sonne unter den Sternen – ein starkes Bild, das ihre Überlegenheit unterstreicht. In höfischer Manier tritt sie unter Menschen, jedoch ohne Aufdringlichkeit. Dieser öffentliche Auftritt wird mit dem Wunder des Mais verglichen – doch auch hier stellt der Sprecher klar: Die Frau ist das wahre Wunder. Die Blumen verlieren an Bedeutung, sobald sie erscheint.

In der letzten Strophe wendet sich das lyrische Ich direkt an die Hörer: Wer die Wahrheit sehen wolle, solle mitkommen zur Feier des Mai. Doch in dieser direkten Aufforderung offenbart sich ein Zwiespalt. Es ist schwer zu entscheiden, was schöner sei – der Frühling oder die Frau. Doch der Sprecher lässt keinen Zweifel daran, wo seine Präferenz liegt: Er würde eher auf den Mai verzichten als auf den Anblick der Geliebten. Die scherzhafte Warnung an den „hêr Meie“, also den personifizierten Monat, dass er wie der März werden müsse, wenn er ihm die Frau nehmen würde, verstärkt den liebevollen Ernst dieser Aussage.

Das Gedicht verbindet also Naturbeschreibung, höfische Ideale und persönliche Empfindung auf elegante Weise. Der Mai als Symbol für Fruchtbarkeit, Freude und Schönheit wird zwar gewürdigt, aber letztlich untergeordnet – nicht aus Geringschätzung, sondern aus der tief empfundenen Faszination für eine konkrete Frau, deren Anblick für den Sprecher das eigentliche „himelrîche“ bedeutet.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.