Die Nachtigall

Das macht, es hat die Nachtigall

Die ganze Nacht gesungen;

Da sind von ihrem süßen Schall,

Da sind in Hall und Widerhall

Die Rosen aufgesprungen.

Sie war doch sonst ein wildes Kind;

Nun geht sie tief in Sinnen,

Trägt in der Hand den Sommerhut

Und duldet still der Sonne Glut

Und weiß nicht, was beginnen.

Das macht, es hat die Nachtigall

Die ganze Nacht gesungen;

Da sind von ihrem süßen Schall,

Da sind in Hall und Widerhall

Die Rosen aufgesprungen.

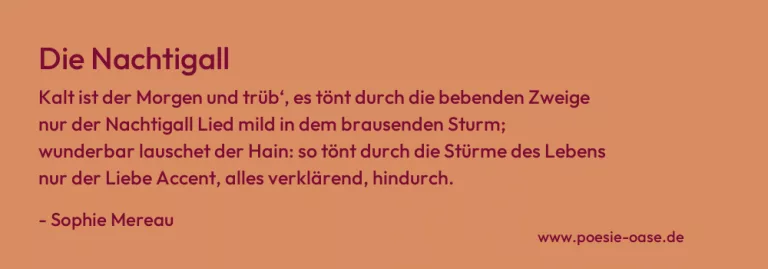

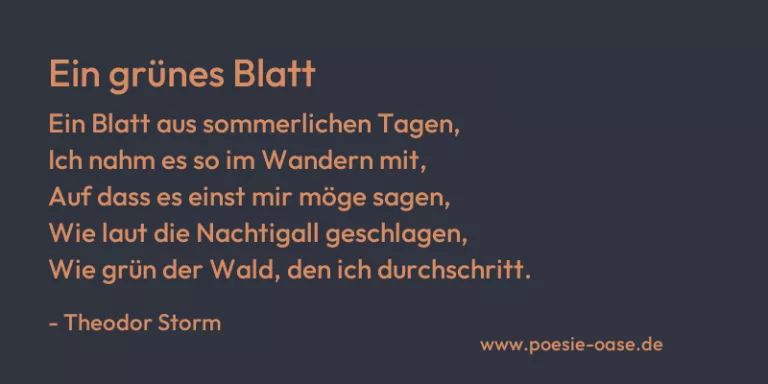

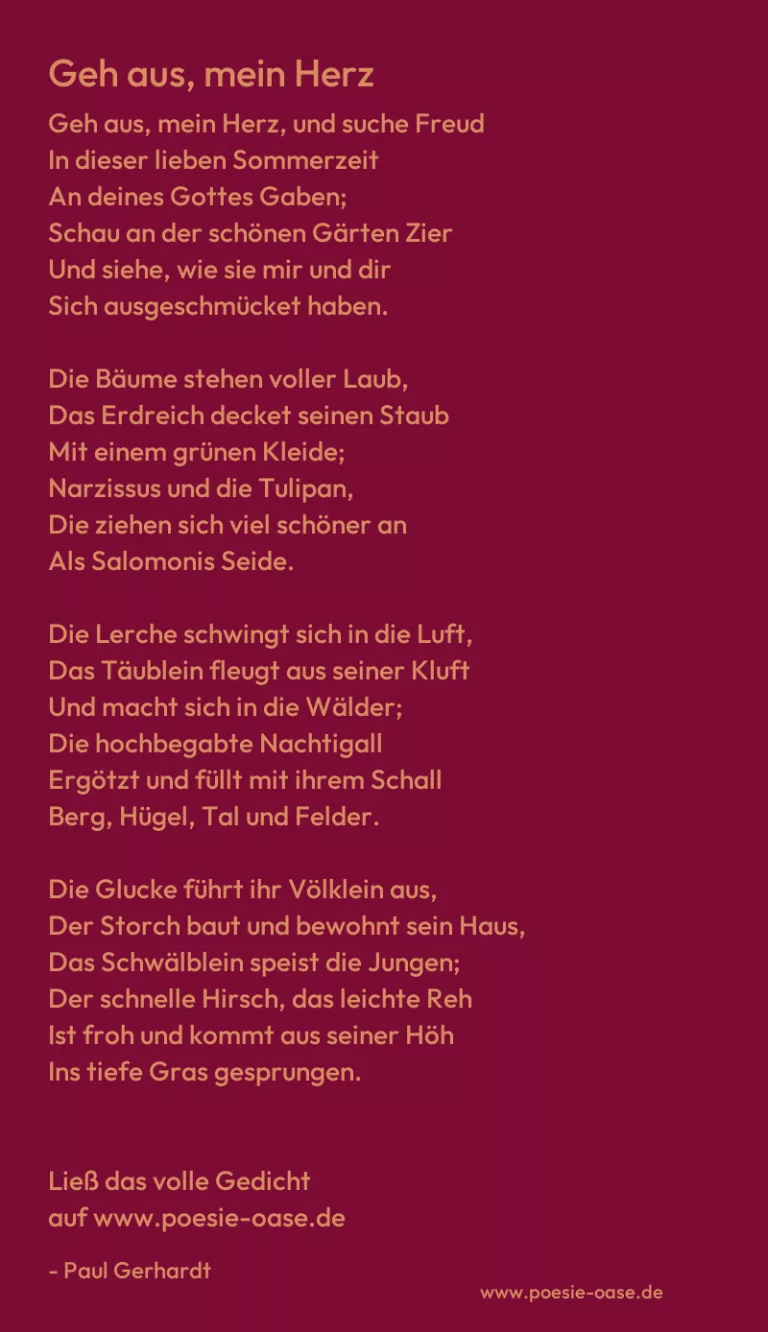

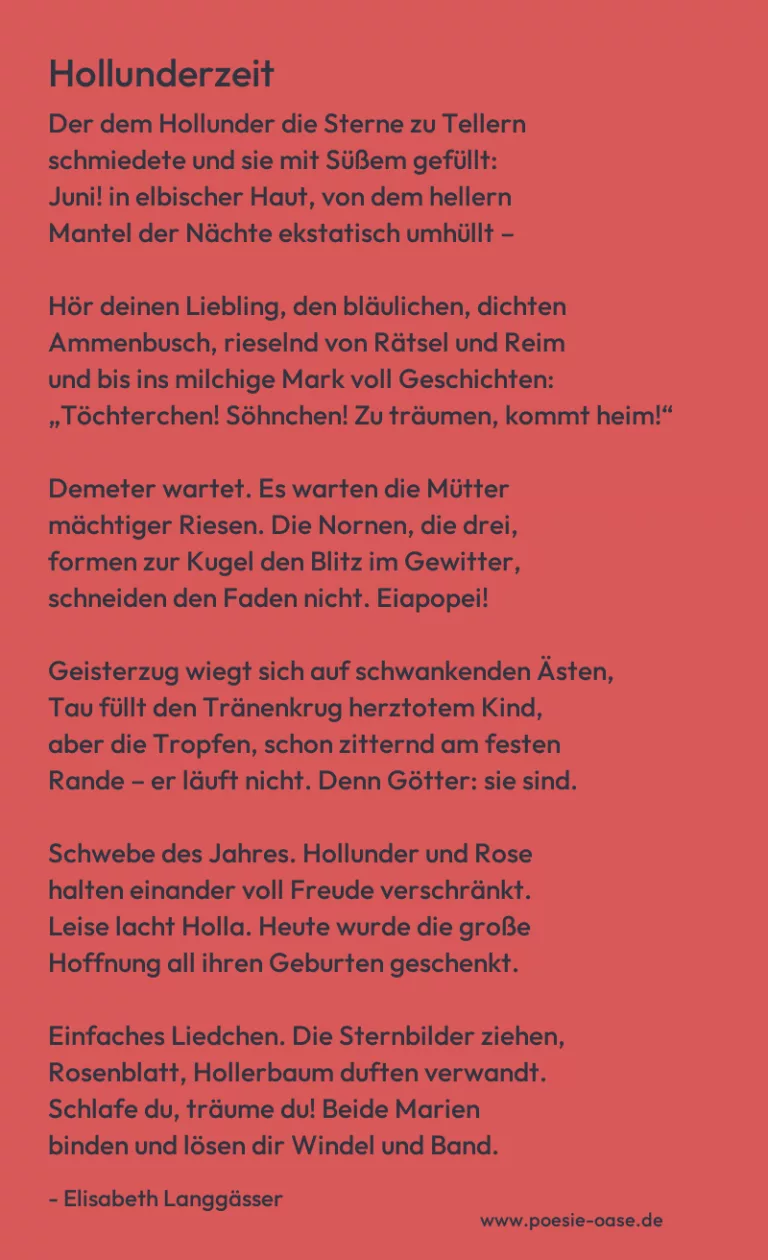

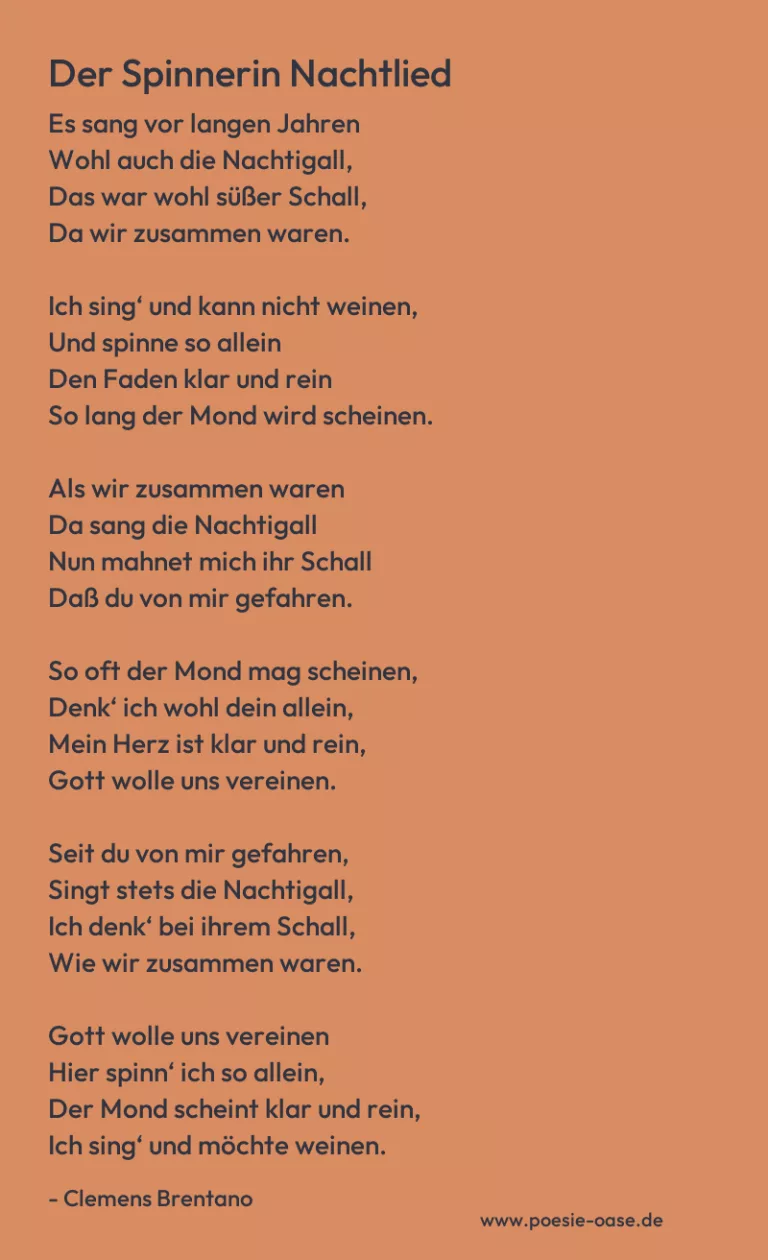

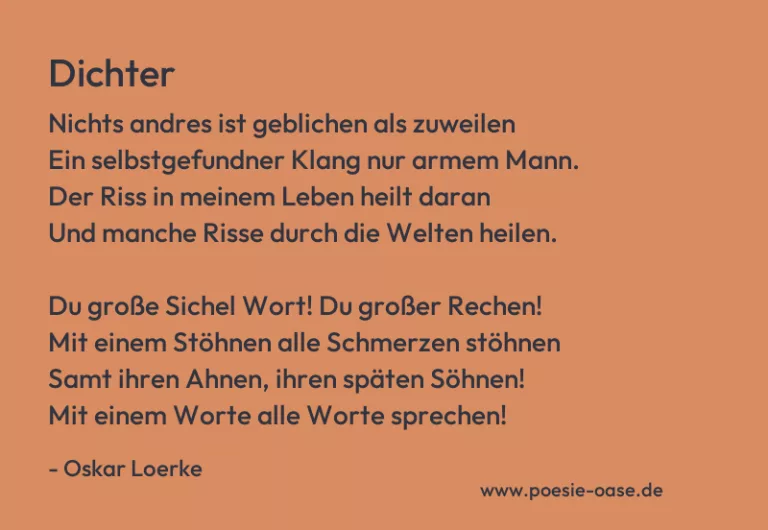

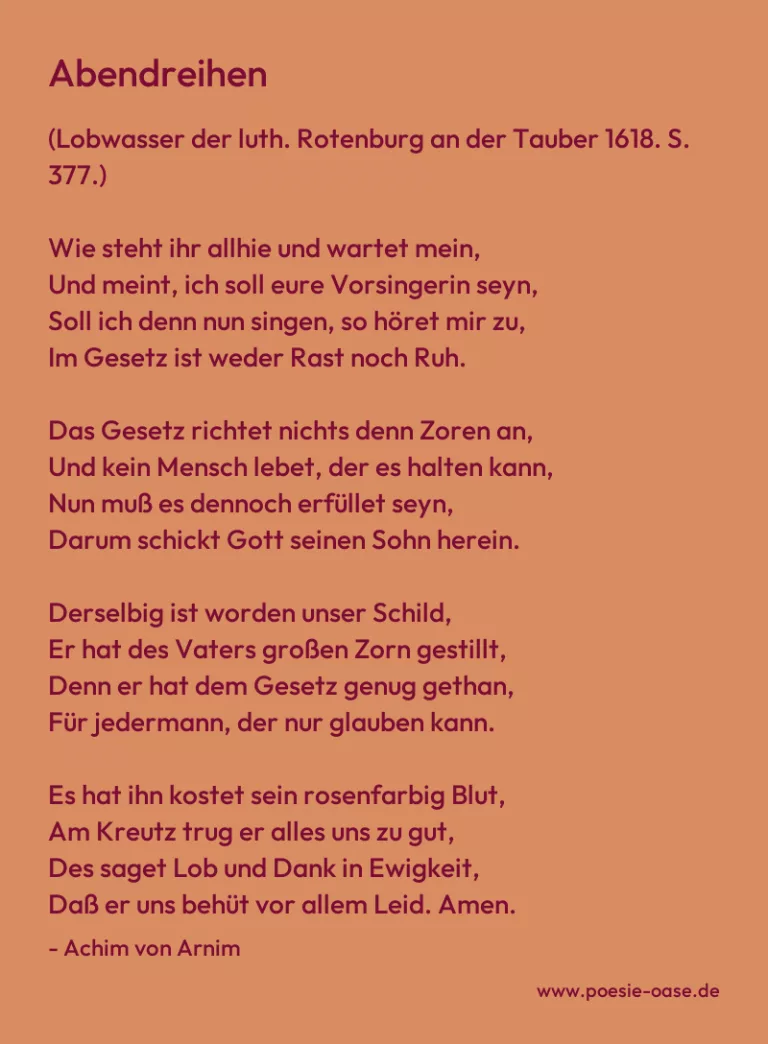

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die Nachtigall“ von Theodor Storm verbindet Naturbild und seelische Wandlung zu einer zarten, fast märchenhaften Miniatur. Im Zentrum steht der Gesang der Nachtigall als Auslöser einer tiefen inneren Veränderung. Die wiederholte erste Strophe rahmt das Geschehen und betont die Wirkung der Musik als ein fast magisches Element: Der Gesang ist so schön, dass er die Rosen zum Erblühen bringt – ein Symbol für Aufbruch, Verwandlung und vielleicht auch Erwachen der Liebe.

In der mittleren Strophe tritt eine junge Frau ins Bild, die „doch sonst ein wildes Kind“ war. Diese Formulierung deutet auf Unbeschwertheit oder kindliche Ungebundenheit hin. Nun aber wirkt sie verwandelt: Sie geht „tief in Sinnen“, also nachdenklich, beinahe entrückt. Die äußeren Anzeichen – der Sommerhut, das stille Dulden der Sonne – unterstreichen die neue Ernsthaftigkeit oder Sensibilität. Sie scheint innerlich bewegt, vielleicht verwirrt von einem Gefühl, das sie noch nicht ganz versteht: „Und weiß nicht, was beginnen.“

Der Gesang der Nachtigall steht dabei sinnbildlich für die Macht der Poesie, der Liebe oder auch der Schönheit, die das Innere eines Menschen in Bewegung bringt. Dass die einleitende Strophe am Ende wiederkehrt, verstärkt diesen Eindruck: Die Veränderung der jungen Frau wird nicht rational erklärt, sondern auf eine tiefere, emotionale Wirkung zurückgeführt – ein Echo, das in ihr nachhallt wie der Gesang selbst.

So beschreibt Storm mit feiner Hand die Schwelle zwischen Kindheit und Erwachsenwerden, zwischen Unbekümmertheit und Empfindsamkeit. Das Gedicht lebt von der Andeutung: Es zeigt keinen dramatischen Wandel, sondern ein leises Innehalten, ein von Natur und Klang ausgelöstes Erblühen innerer Regung – poetisch eingefasst in ein Spiel von Wiederholung und Variation.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.