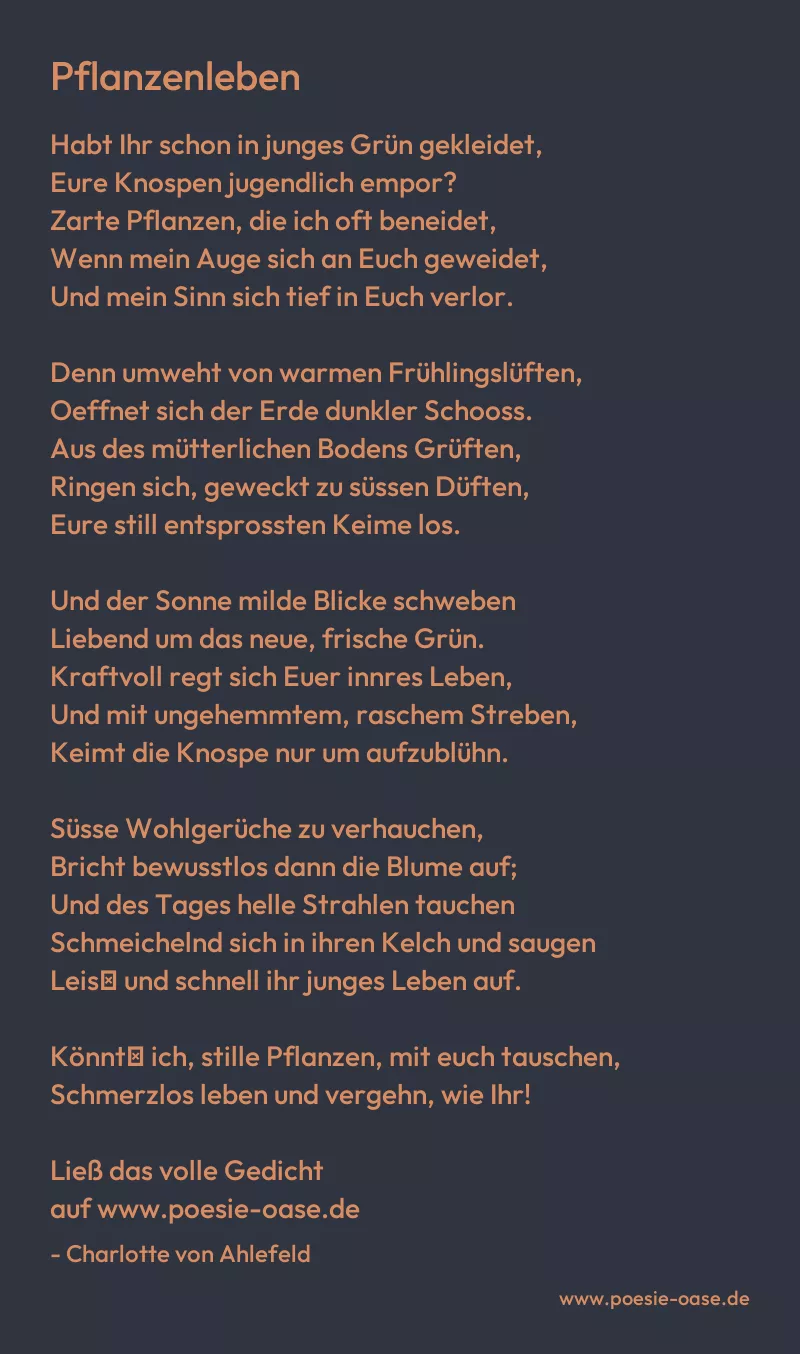

Habt Ihr schon in junges Grün gekleidet,

Eure Knospen jugendlich empor?

Zarte Pflanzen, die ich oft beneidet,

Wenn mein Auge sich an Euch geweidet,

Und mein Sinn sich tief in Euch verlor.

Denn umweht von warmen Frühlingslüften,

Oeffnet sich der Erde dunkler Schooss.

Aus des mütterlichen Bodens Grüften,

Ringen sich, geweckt zu süssen Düften,

Eure still entsprossten Keime los.

Und der Sonne milde Blicke schweben

Liebend um das neue, frische Grün.

Kraftvoll regt sich Euer innres Leben,

Und mit ungehemmtem, raschem Streben,

Keimt die Knospe nur um aufzublühn.

Süsse Wohlgerüche zu verhauchen,

Bricht bewusstlos dann die Blume auf;

Und des Tages helle Strahlen tauchen

Schmeichelnd sich in ihren Kelch und saugen

Leis′ und schnell ihr junges Leben auf.

Könnt′ ich, stille Pflanzen, mit euch tauschen,

Schmerzlos leben und vergehn, wie Ihr!

Leise nur berührt, wenn Stürme rauschen,

Würd′ ich auf der Sonne Lächeln lauschen,

Und das Daseyn wäre freundlich mir.

Euer Loos – so einfach und bescheiden –

Ach warum ward es dem Menschen nicht? –

Uns zerstören namenlose Leiden

Und die einzeln uns geschenkten Freuden

Stillen unsern Durst der Seele nicht.

Bis der Schleier schimmernd sich erhebet,

Der das matte Auge jetzt umhüllt:

Bis das Sehnen, das uns oft durchbebet,

Und das Ahnen, das uns leis′ umschwebet

Der Verklärung Himmelsglanz erfüllt.