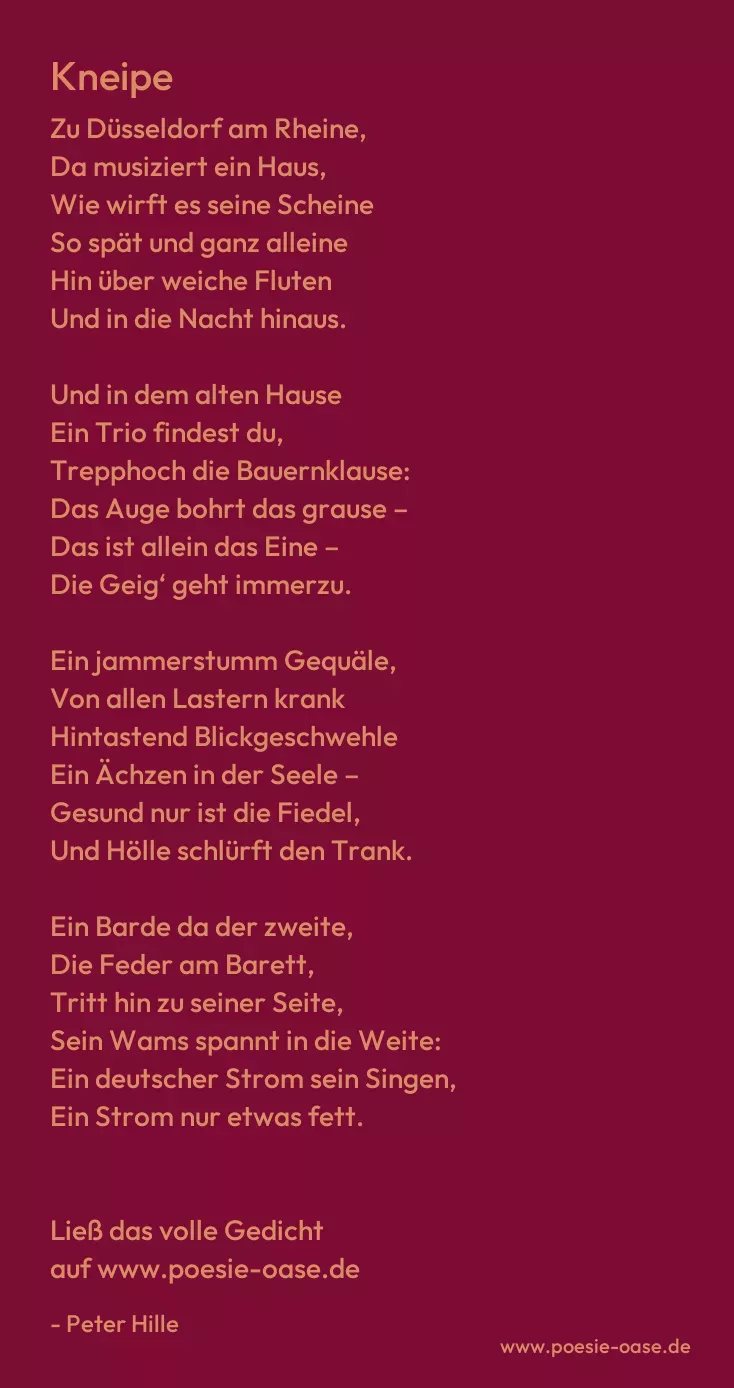

Zu Düsseldorf am Rheine,

Da musiziert ein Haus,

Wie wirft es seine Scheine

So spät und ganz alleine

Hin über weiche Fluten

Und in die Nacht hinaus.

Und in dem alten Hause

Ein Trio findest du,

Trepphoch die Bauernklause:

Das Auge bohrt das grause –

Das ist allein das Eine –

Die Geig‘ geht immerzu.

Ein jammerstumm Gequäle,

Von allen Lastern krank

Hintastend Blickgeschwehle

Ein Ächzen in der Seele –

Gesund nur ist die Fiedel,

Und Hölle schlürft den Trank.

Ein Barde da der zweite,

Die Feder am Barett,

Tritt hin zu seiner Seite,

Sein Wams spannt in die Weite:

Ein deutscher Strom sein Singen,

Ein Strom nur etwas fett.

Sonst recht ein Minnesänger

Aus bunter Ritterzeit,

So recht ein Herzbedränger,

Ein Güldendankempfänger

In blauen Lockenprächten –

So frank, so frei, so weit.

Des Sinnes frohe Freite

Das blaue Auge warm,

Und ist ein Hochgeschreite,

Viel kühne Nackenbreite,

Die Glieder Mannesblüte,

Leicht, gut und ohne Harm.

Und neben Mährens Sohne

Am kleinen Tisch zu dritt,

Der trägt die Bürgerkrone,

Von Leichtsinn keine Bohne,

Der pustet Klarinette,

Trinkt dann gemessen mit.

Schwarz Buckel mit Manschetten

Setzt zu den Gästen sich,

Goldköpfig hochadretten,

In Themis Wagenwetten,

Als Advokat verschlagen,

Hochausbesitzerlich.

Agrarierzähren flossen

Als wie ein goldner Bach,

Noch eilig hingegossen,

Um zweie wird geschlossen,

Die Kellner gehn und räumen

Man fährt aus jähen Träumen –

Jach empor.