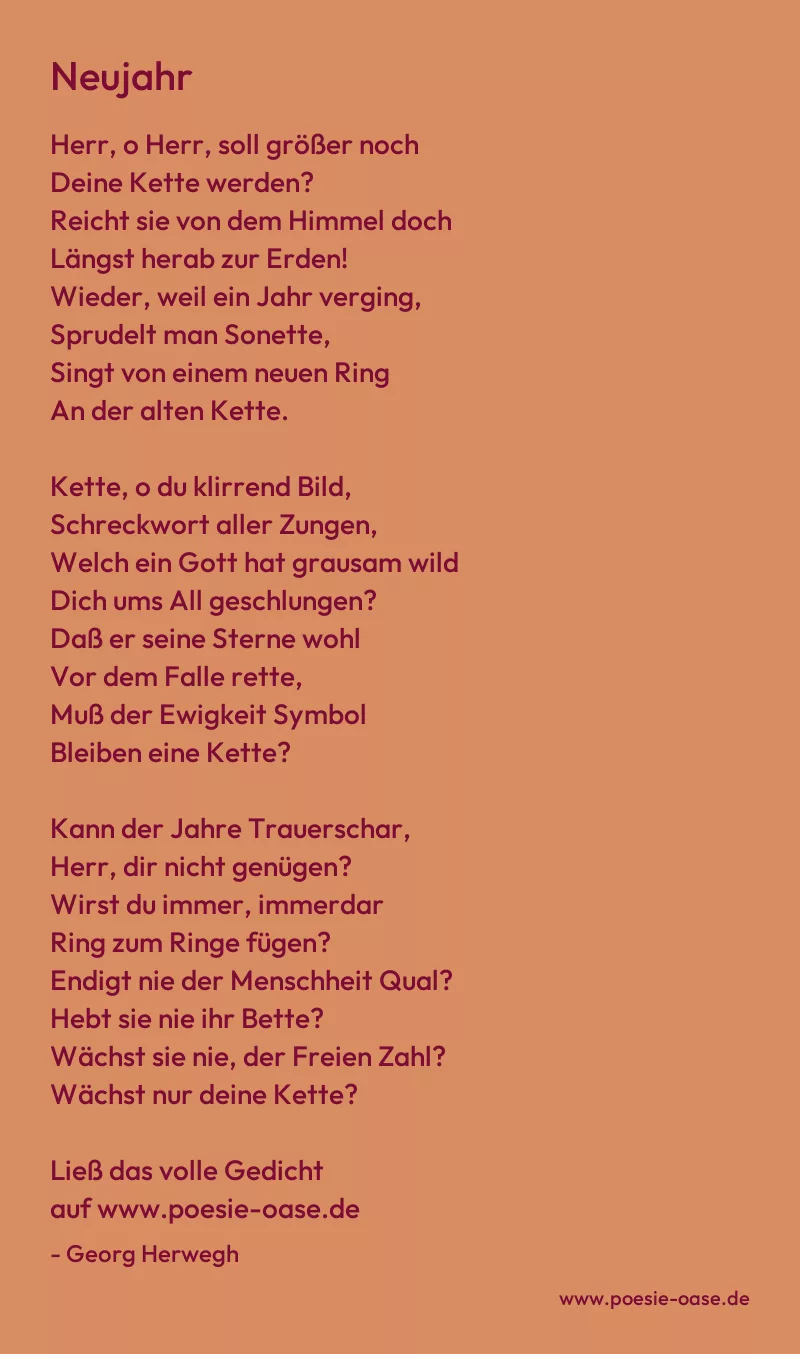

Herr, o Herr, soll größer noch

Deine Kette werden?

Reicht sie von dem Himmel doch

Längst herab zur Erden!

Wieder, weil ein Jahr verging,

Sprudelt man Sonette,

Singt von einem neuen Ring

An der alten Kette.

Kette, o du klirrend Bild,

Schreckwort aller Zungen,

Welch ein Gott hat grausam wild

Dich ums All geschlungen?

Daß er seine Sterne wohl

Vor dem Falle rette,

Muß der Ewigkeit Symbol

Bleiben eine Kette?

Kann der Jahre Trauerschar,

Herr, dir nicht genügen?

Wirst du immer, immerdar

Ring zum Ringe fügen?

Endigt nie der Menschheit Qual?

Hebt sie nie ihr Bette?

Wächst sie nie, der Freien Zahl?

Wächst nur deine Kette?

Fragend schaut′ ich manche Nacht

Auf zu deinen Hallen;

Endlich, hab′ ich oft gedacht,

Muß die Kette fallen.

Ach! mein Hoffen trieb im Sturm

Auf dem letzten Brette,

Und ward, ein getretner Wurm,

Auch ein Ring der Kette.

Herr, o spare deinen Grimm

Fürder den Tyrannen,

Einmal mit dem Jahre nimm

Einen Ring von dannen!

Gib uns, was wir heiß gesucht,

Trüg′s auch Dorn und Klette,

Mindre nur die schwere Wucht

Deiner goldnen Kette!

Nimm, die sie so lang umfing,

Nimm sie von der Erden;

Laß der Kette letzten Ring

Freiheitsbrautring werden!

Höre unser banges Schrein:

Herr, o Herr, errette,

Und den Teufel laß allein

Ewig an der Kette!

Ja! du wirst. Schon seh′ ich, traun!

Neue Sterne ziehen,

Neue Tempel seh′ ich baun,

Neue Völker knieen;

Donnerklang und Harfenton

Rufen in die Mette –

Still! die Engel opfern schon

Einen Ring der Kette.