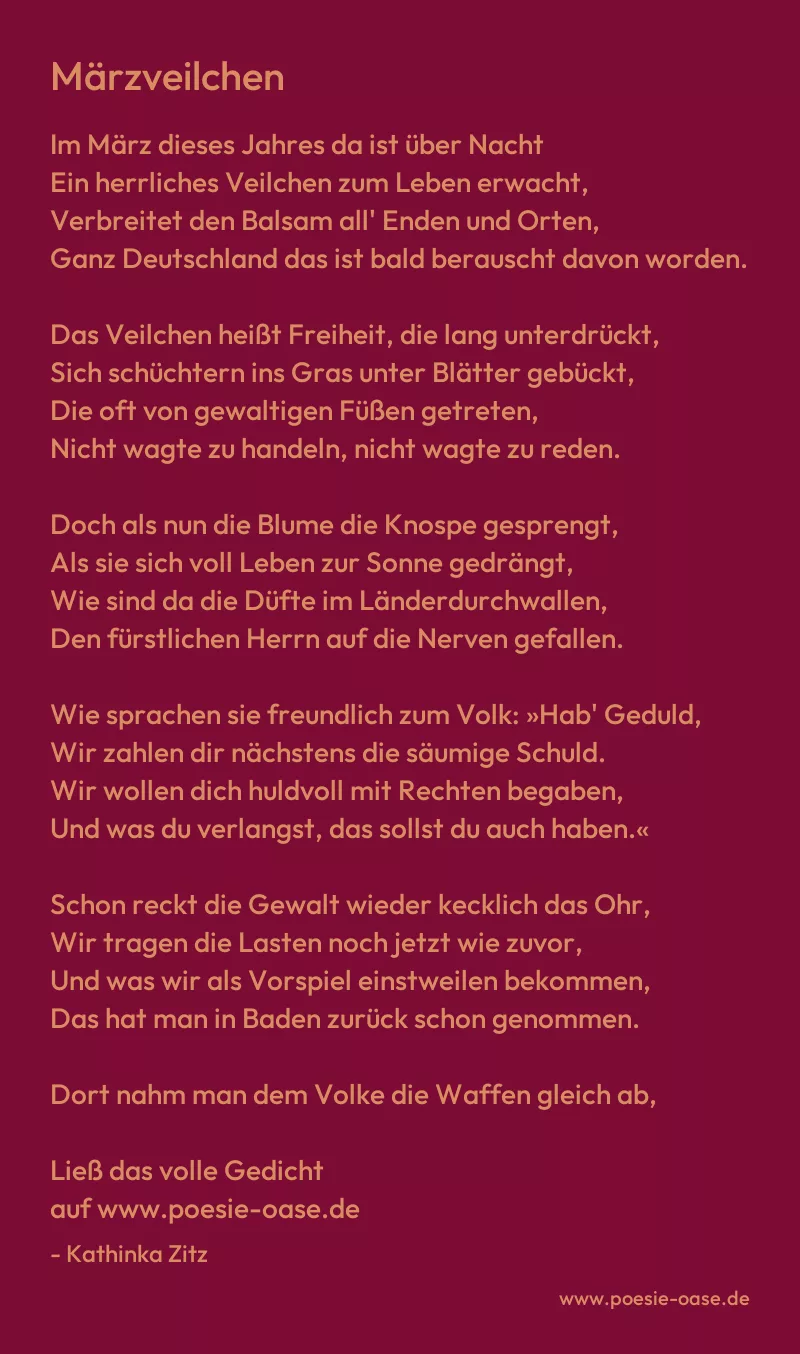

Im März dieses Jahres da ist über Nacht

Ein herrliches Veilchen zum Leben erwacht,

Verbreitet den Balsam all‘ Enden und Orten,

Ganz Deutschland das ist bald berauscht davon worden.

Das Veilchen heißt Freiheit, die lang unterdrückt,

Sich schüchtern ins Gras unter Blätter gebückt,

Die oft von gewaltigen Füßen getreten,

Nicht wagte zu handeln, nicht wagte zu reden.

Doch als nun die Blume die Knospe gesprengt,

Als sie sich voll Leben zur Sonne gedrängt,

Wie sind da die Düfte im Länderdurchwallen,

Den fürstlichen Herrn auf die Nerven gefallen.

Wie sprachen sie freundlich zum Volk: »Hab‘ Geduld,

Wir zahlen dir nächstens die säumige Schuld.

Wir wollen dich huldvoll mit Rechten begaben,

Und was du verlangst, das sollst du auch haben.«

Schon reckt die Gewalt wieder kecklich das Ohr,

Wir tragen die Lasten noch jetzt wie zuvor,

Und was wir als Vorspiel einstweilen bekommen,

Das hat man in Baden zurück schon genommen.

Dort nahm man dem Volke die Waffen gleich ab,

Die man ihm als Spielwerk zu Händen erst gab;

Dort sitzen die Männer gefangen in Zellen,

Die’s wagten den Wortpfeil vom Bogen zu schnellen.

Kaum sind seit dem Umsturz zwei Monden vorbei,

Schon kränkelt das Veilchen, wir haben erst Mai.

Wie ist’s zu erhalten in künftigen Tagen?

Es kann wohl die fürstliche Sonn‘ nicht vertragen.

Wir haben die günstige Stunde versäumt,

Drum heißt’s nun: »Sie haben von Freiheit geträumt.

Wir schicken die Unseren zum Parlamente,

Die machen dem Treiben ein baldiges Ende.«

Hab Acht, o mein Volk, sei beständig auf Hut;

Laß ein dir nicht schüchtern den männlichen Muth.

Soll’s Veilchen dir fröhlich und frisch wieder sprießen,

So mußt du es mit deinem Herzblut begießen.