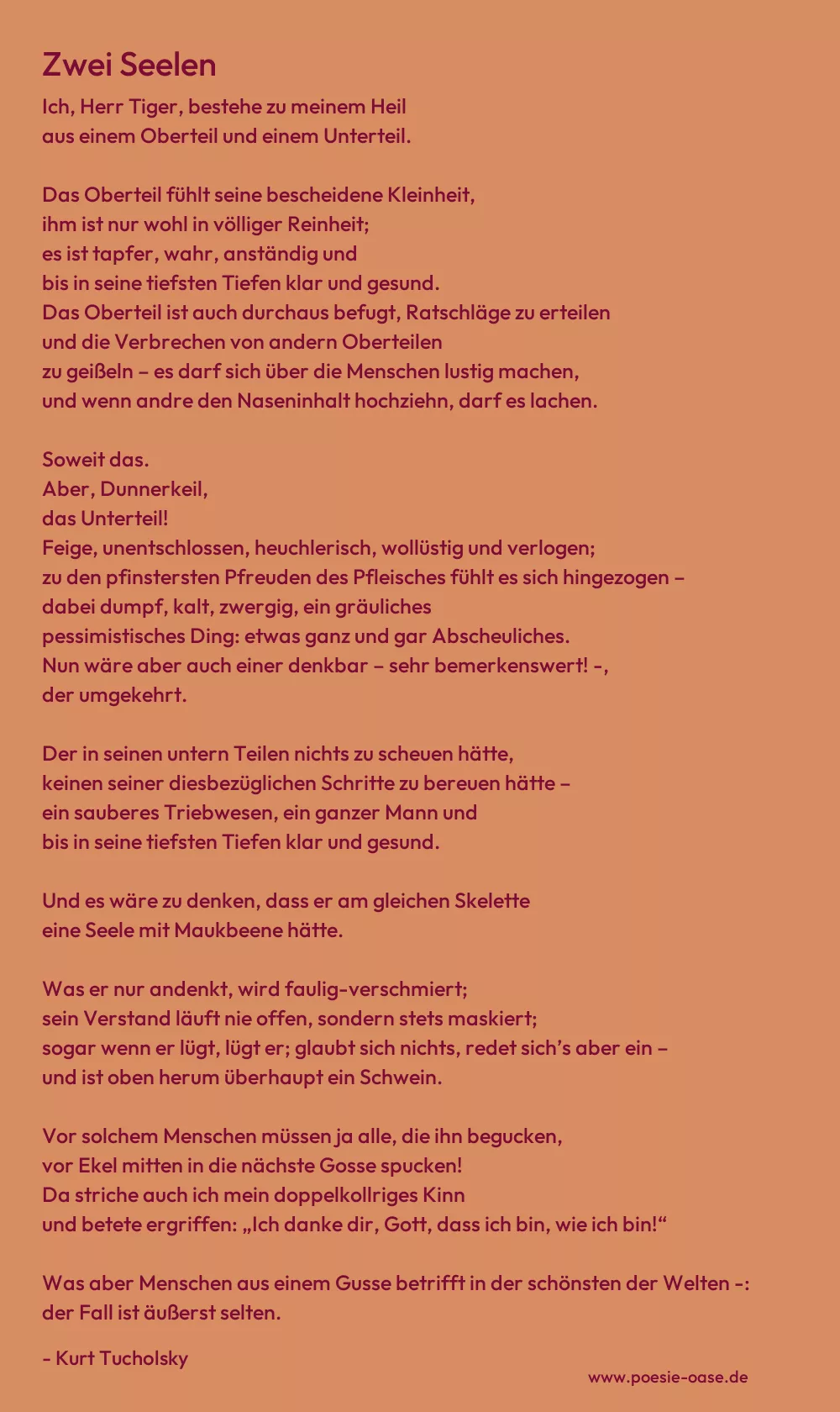

Ich, Herr Tiger, bestehe zu meinem Heil

aus einem Oberteil und einem Unterteil.

Das Oberteil fühlt seine bescheidene Kleinheit,

ihm ist nur wohl in völliger Reinheit;

es ist tapfer, wahr, anständig und

bis in seine tiefsten Tiefen klar und gesund.

Das Oberteil ist auch durchaus befugt, Ratschläge zu erteilen

und die Verbrechen von andern Oberteilen

zu geißeln – es darf sich über die Menschen lustig machen,

und wenn andre den Naseninhalt hochziehn, darf es lachen.

Soweit das.

Aber, Dunnerkeil,

das Unterteil!

Feige, unentschlossen, heuchlerisch, wollüstig und verlogen;

zu den pfinstersten Pfreuden des Pfleisches fühlt es sich hingezogen –

dabei dumpf, kalt, zwergig, ein gräuliches

pessimistisches Ding: etwas ganz und gar Abscheuliches.

Nun wäre aber auch einer denkbar – sehr bemerkenswert! -,

der umgekehrt.

Der in seinen untern Teilen nichts zu scheuen hätte,

keinen seiner diesbezüglichen Schritte zu bereuen hätte –

ein sauberes Triebwesen, ein ganzer Mann und

bis in seine tiefsten Tiefen klar und gesund.

Und es wäre zu denken, dass er am gleichen Skelette

eine Seele mit Maukbeene hätte.

Was er nur andenkt, wird faulig-verschmiert;

sein Verstand läuft nie offen, sondern stets maskiert;

sogar wenn er lügt, lügt er; glaubt sich nichts, redet sich’s aber ein –

und ist oben herum überhaupt ein Schwein.

Vor solchem Menschen müssen ja alle, die ihn begucken,

vor Ekel mitten in die nächste Gosse spucken!

Da striche auch ich mein doppelkollriges Kinn

und betete ergriffen: „Ich danke dir, Gott, dass ich bin, wie ich bin!“

Was aber Menschen aus einem Gusse betrifft in der schönsten der Welten -:

der Fall ist äußerst selten.