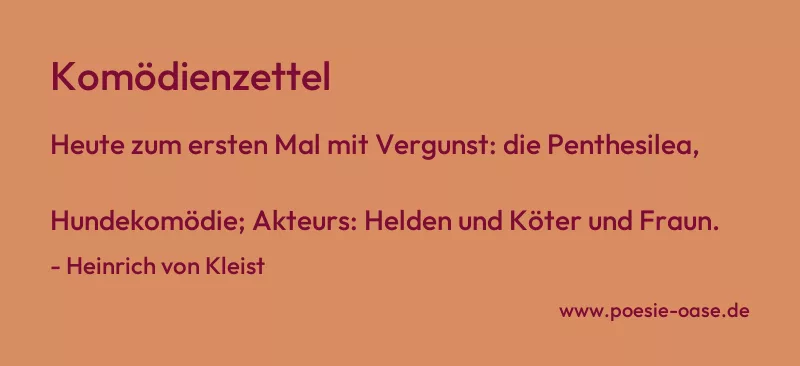

Heute zum ersten Mal mit Vergunst: die Penthesilea,

Hundekomödie; Akteurs: Helden und Köter und Fraun.

Heute zum ersten Mal mit Vergunst: die Penthesilea,

Hundekomödie; Akteurs: Helden und Köter und Fraun.

Das Gedicht „Komödienzettel“ von Heinrich von Kleist ist eine prägnante Ankündigung einer Aufführung, die mit einem überraschenden und satirischen Tonfall daherkommt. Es präsentiert die Inszenierung eines Theaterstücks mit dem Titel „Penthesilea“.

Der erste Vers etabliert die Besonderheit der Aufführung: „Heute zum ersten Mal mit Vergunst: die Penthesilea“. Die Formulierung „mit Vergunst“ deutet auf eine gewisse Erlaubnis oder Zustimmung, möglicherweise des Zensors oder des Publikums, was einen ironischen Unterton erzeugt. Das Wort „Penthesilea“ bezieht sich auf Kleists bekanntestes Drama, das die tragische Liebesgeschichte der Amazonenkönigin Penthesilea und Achilles erzählt. Die Verwendung des Titels allein erzeugt bereits eine Erwartungshaltung beim Publikum, das mit dem Stück vertraut ist.

Der zweite Vers fügt einen unerwarteten Twist hinzu, indem er das Stück als „Hundekomödie“ bezeichnet. Dies ist eine deutliche Abweichung vom eigentlichen Inhalt von „Penthesilea“ und deutet auf eine satirische Überarbeitung oder eine parodistische Darstellung des klassischen Stoffes hin. Die Auflistung der „Akteurs“ als „Helden und Köter und Fraun“ unterstreicht diesen humorvollen Ansatz. „Helden“ und „Fraun“ sind erwartbar, aber die Integration von „Köter“ (Hunden) deutet auf eine Vermischung des Erhabenen mit dem Banalen, was Kleists Vorliebe für Kontraste und Absurditäten widerspiegelt.

Insgesamt ist das Gedicht ein humorvolles und provokatives Spiel mit Erwartungen und Konventionen. Es kündigt nicht nur ein Theaterstück an, sondern deutet auch auf eine dekonstruktive und satirische Auseinandersetzung mit der klassischen Tragödie hin. Die Kürze des Gedichts, seine prägnanten Formulierungen und die unerwartete Wendung machen es zu einem kleinen Meisterwerk der literarischen Ironie.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.