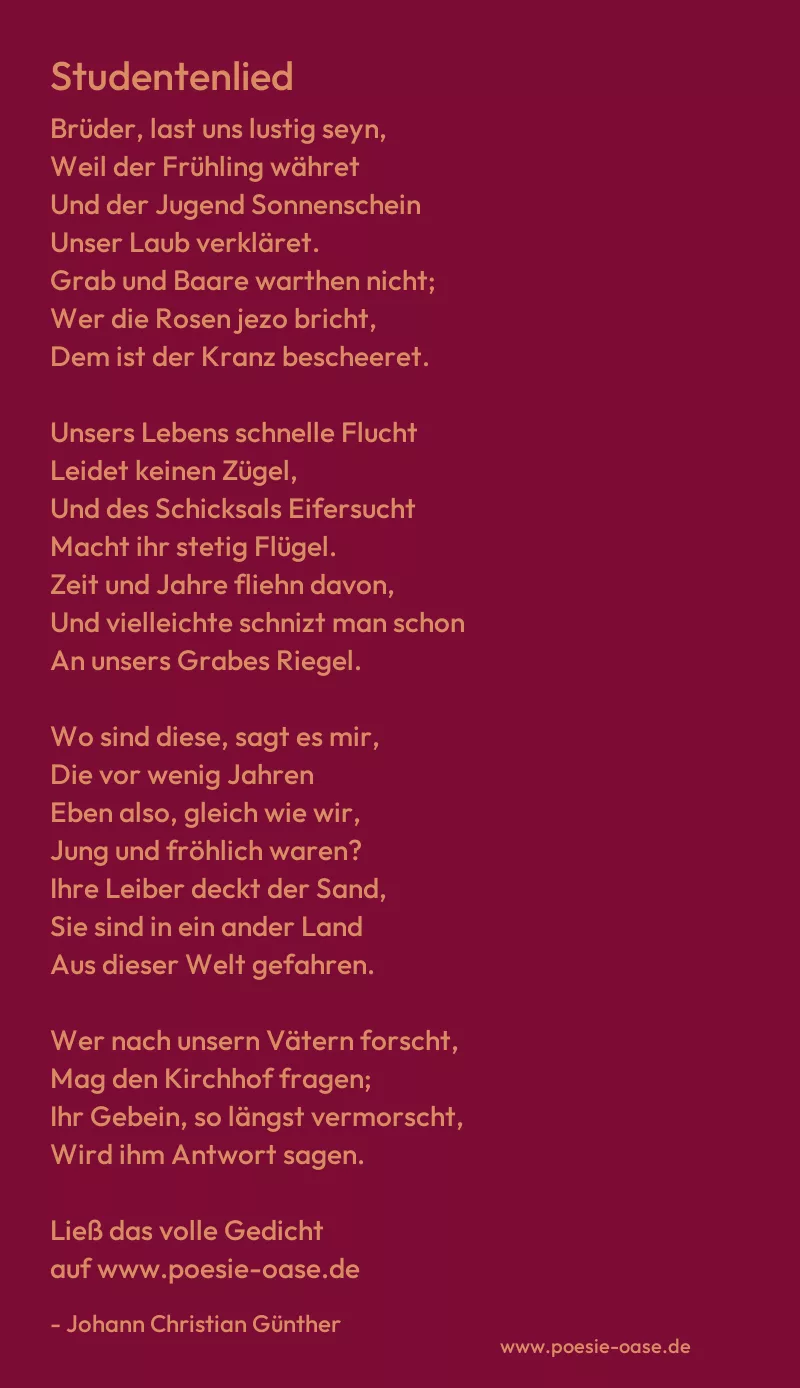

Brüder, last uns lustig seyn,

Weil der Frühling währet

Und der Jugend Sonnenschein

Unser Laub verkläret.

Grab und Baare warthen nicht;

Wer die Rosen jezo bricht,

Dem ist der Kranz bescheeret.

Unsers Lebens schnelle Flucht

Leidet keinen Zügel,

Und des Schicksals Eifersucht

Macht ihr stetig Flügel.

Zeit und Jahre fliehn davon,

Und vielleichte schnizt man schon

An unsers Grabes Riegel.

Wo sind diese, sagt es mir,

Die vor wenig Jahren

Eben also, gleich wie wir,

Jung und fröhlich waren?

Ihre Leiber deckt der Sand,

Sie sind in ein ander Land

Aus dieser Welt gefahren.

Wer nach unsern Vätern forscht,

Mag den Kirchhof fragen;

Ihr Gebein, so längst vermorscht,

Wird ihm Antwort sagen.

Kan uns doch der Himmel bald,

Eh die Morgenglocke schallt,

In unsre Gräber tragen.

Unterdeßen seyd vergnügt,

Last den Himmel walten,

Trinckt, bis euch das Bier besiegt,

Nach Manier der Alten!

Fort! Mir wäßert schon das Maul,

Und, ihr andern, seyd nicht faul,

Die Mode zu erhalten.

Dieses Gläschen bring ich dir,

Daß die Liebste lebe

Und der Nachwelt bald von dir

Einen Abriß gebe.

Sezt ihr andern gleichfalls an,

Und wenn dieses ist gethan,

So lebt der edle Rebe.