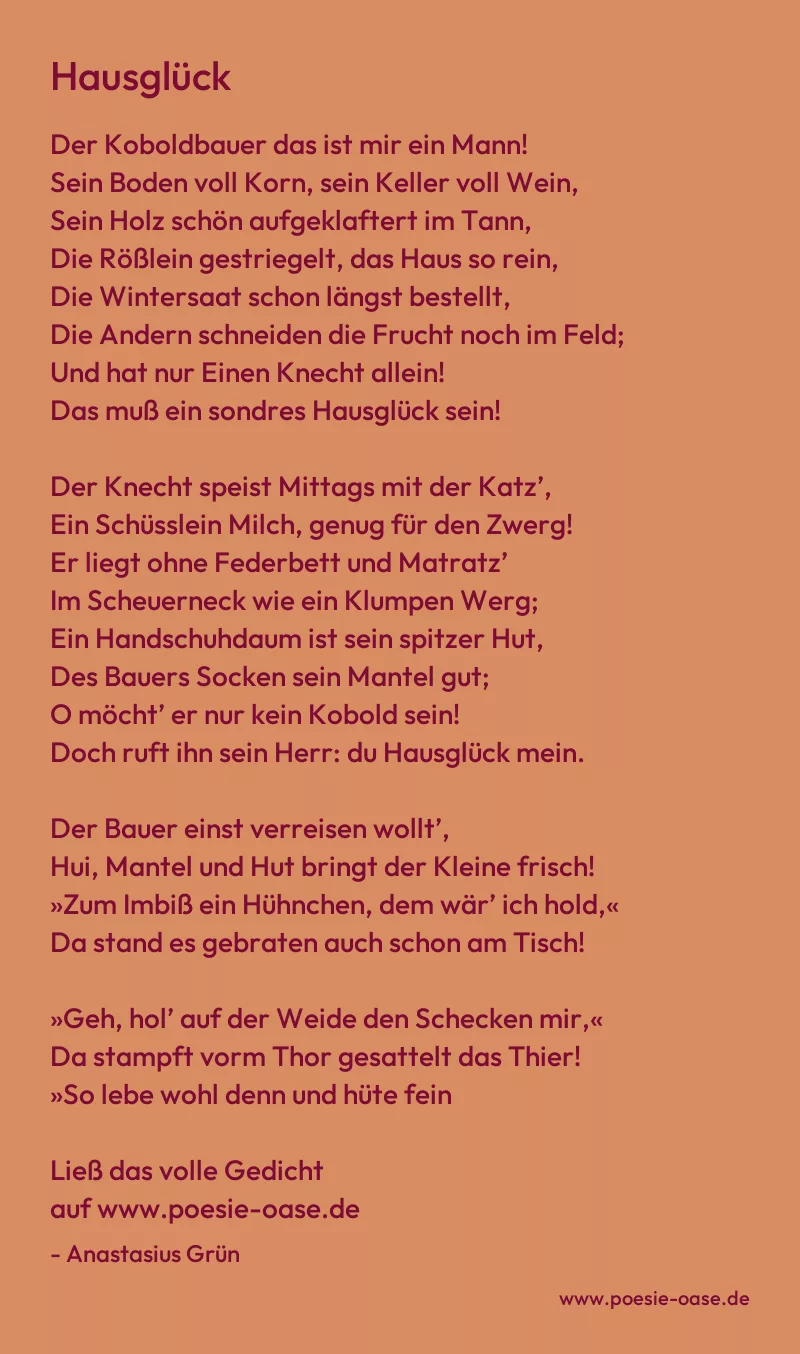

Der Koboldbauer das ist mir ein Mann!

Sein Boden voll Korn, sein Keller voll Wein,

Sein Holz schön aufgeklaftert im Tann,

Die Rößlein gestriegelt, das Haus so rein,

Die Wintersaat schon längst bestellt,

Die Andern schneiden die Frucht noch im Feld;

Und hat nur Einen Knecht allein!

Das muß ein sondres Hausglück sein!

Der Knecht speist Mittags mit der Katz’,

Ein Schüsslein Milch, genug für den Zwerg!

Er liegt ohne Federbett und Matratz’

Im Scheuerneck wie ein Klumpen Werg;

Ein Handschuhdaum ist sein spitzer Hut,

Des Bauers Socken sein Mantel gut;

O möcht’ er nur kein Kobold sein!

Doch ruft ihn sein Herr: du Hausglück mein.

Der Bauer einst verreisen wollt’,

Hui, Mantel und Hut bringt der Kleine frisch!

»Zum Imbiß ein Hühnchen, dem wär’ ich hold,«

Da stand es gebraten auch schon am Tisch!

»Geh, hol’ auf der Weide den Schecken mir,«

Da stampft vorm Thor gesattelt das Thier!

»So lebe wohl denn und hüte fein

Mir Weib und Hof, du Hausglück mein!«

Der Bauersmann war vom Hause kaum,

Schon steigt das verliebte Pfäfflein ringsum;

Der Knecht streut Erbsen im Stiegenraum

Und dreht am Zimmer den Schlüssel um.

Das Pfäfflein glitscht aus und fällt aufs Gesicht,

Das Weiblein Schloß und Riegel fast bricht;

Sie drinnen, er draußen, ein Schelten und Schrein:

O möcht’ im Pfefferland Hausglück sein!

Der Kleine kichert, doch nicht für lang!

Denn Pfaffenlust und Weiberlist

Macht selbst dem schlau’sten Wächter bang,

Wenn er auch der rührigste Kobold ist. –

Der Hausherr kam, fand Alles aufs Best’,

Der Kleine ganz matt sich vernehmen läßt:

»Ein Weiblein zu hüten, welche Pein!

Da möchte der Teufel dein Hausglück sein!«

Zum Bauer schlau der Pfarrherr spricht:

»Thu’ von dir den schnöden Knecht, mein Sohn,

Er ist nicht getauft, wird selig nicht,

Sein Mühn bringt nimmer dir Segenslohn;

Die eigne Hand sei fortan dein Glück!«

Der Bauer aber entgegnet zurück:

»Wenn selber er von mir geht, mag’s sein!

Nicht mag ich verbannen das Hausglück mein.«

Der Bauer füllt dem Kleinen nicht

Die Schüssel wie sonst, doch hat’s nicht Noth,

Der kichert und zieht ein Schelmengesicht,

Er melkt ja die Kuh und bäckt ja das Brod!

Der Bauer grüßt neckend: »Gelobt sei der Christ!«

Da sagt es nicht Amen, aber es niest,

Er taucht in Weihbronn den Zappelnden ein,

Doch kann er nicht los das Hausglück sein.

Da denkt der Bauer: Ich hab’s! und faßt

Am Küchenheerd den glimmenden Span,

Die Scheuer, darin sein Knecht schon zur Rast,

An allen vier Ecken zündet er an;

Doch was darin an Getreid’ und Stroh,

Auf vollem Wagen entführt er’s froh,

Die Scheuer flammt auf in grellem Schein:

»Nun werd’ ich doch los mein Hausglück sein!«

Und wie er so fährt feldein fürbaß,

Da hört er, wie’s hinter ihm spricht und lacht:

»O Bauerndank, o Bauernspaß!

Zeit war’s, daß wir uns davongemacht!«

Er sieht sich um; – gemächlich und breit

Sitzt nickend der Kleine auf dem Getreid’.

O Bäuerlein, o Bäuerlein,

Du sollst nicht los dein Hausglück sein!