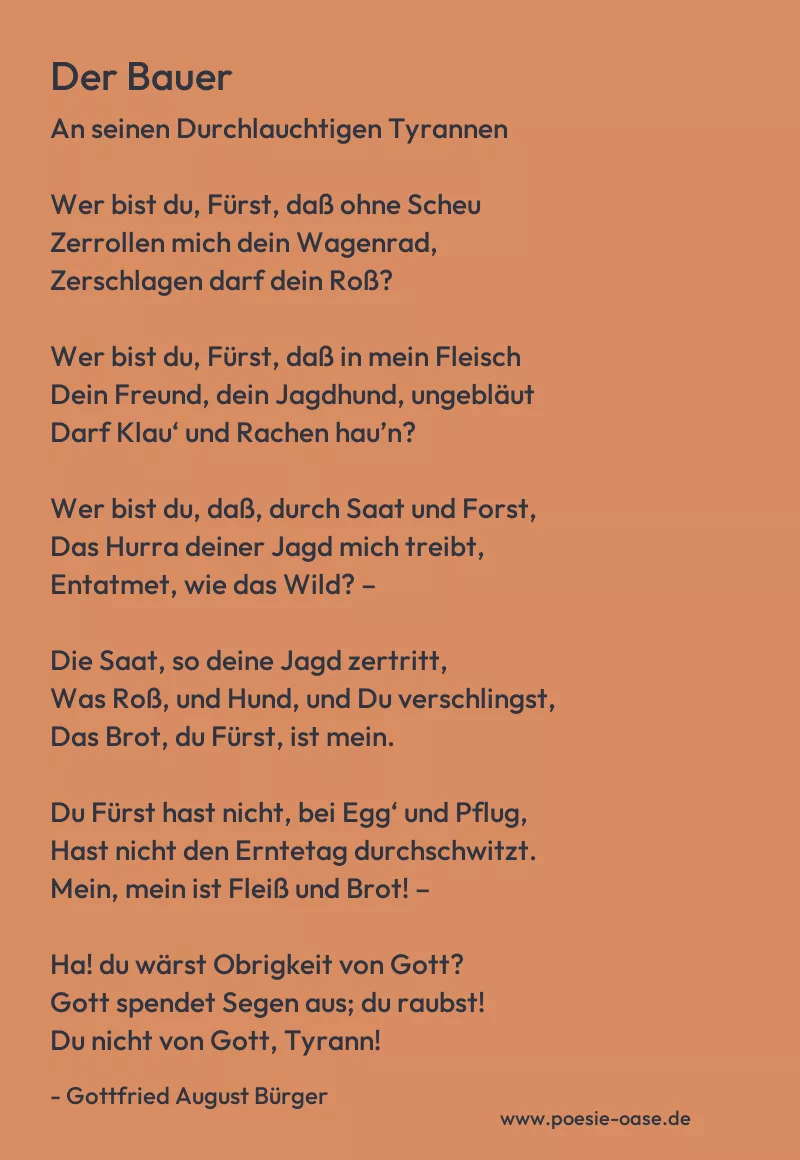

An seinen Durchlauchtigen Tyrannen

Wer bist du, Fürst, daß ohne Scheu

Zerrollen mich dein Wagenrad,

Zerschlagen darf dein Roß?

Wer bist du, Fürst, daß in mein Fleisch

Dein Freund, dein Jagdhund, ungebläut

Darf Klau‘ und Rachen hau’n?

Wer bist du, daß, durch Saat und Forst,

Das Hurra deiner Jagd mich treibt,

Entatmet, wie das Wild? –

Die Saat, so deine Jagd zertritt,

Was Roß, und Hund, und Du verschlingst,

Das Brot, du Fürst, ist mein.

Du Fürst hast nicht, bei Egg‘ und Pflug,

Hast nicht den Erntetag durchschwitzt.

Mein, mein ist Fleiß und Brot! –

Ha! du wärst Obrigkeit von Gott?

Gott spendet Segen aus; du raubst!

Du nicht von Gott, Tyrann!