‘s git Gspenster, sel isch us und isch verbei!

Gang nummen in der Nacht vo Chander hei,

und bring e Ruusch! De triffsch e Plätzli a,

und dört verirrsch. I setz e Büeßli dra.

Vor Ziten isch nit wit vo sellem Platz

e Hüsli gsi; e Frau, e Chind, e Chatz

hen g’otmet drinn. Der Ma het vorem Zelt

si Lebe glo im Heltelinger Feld.

Und wo sie hört: »Di Ma lit unterm Sand«,

se het me gmeint, sie stoß der Chopf an d’Wand.

Doch holt sie d’Pappe no vom Füür und blost,

und git’s im Chind, und seit: »Du bisch mi Trost!«

Und ‘s wär’s au gsi. Doch schlicht emol mi Chind

zur Türen us, und d’Muetter sizt und spinnt,

und meint, ‘s seig in der Chuchi, rüeft und goht,

und sieht no just, wie’s uffem Fußweg stoht.

Und drüber lauft e Ma, voll Wi und Brenz,

vo Chander her ans Chind und überrennt’s,

und bis sie ‘n helfe will, sen isch’s scho hi,

und rüehrt sie nit – e flösche Bueb isch’s gsi.

Jez rüstet sie ne Grab im tiefe Wald,

und deckt ihr Chind, und seit: »I folg der bald!«

Sie sezt si nieder, hütet’s Grab und wacht,

und endli stirbt sie in der nünte Nacht.

Und so verwest der Lib in Luft und Wind.

Doch sizt der Geist no dört, und hüetet’s Chind,

und hütigs Tags, de Trunkene zum Tort,

goht d’Chandrer Stroß verbei an sellem Ort.

Und schwankt vo Chander her e trunkene Ma,

se sieht’s der Geist sim Gang vo witem a,

und führt en abwärts, seig er, wer er sei,

er loßt en um kei Pris am Grab verbei.

Er chunnt vom Weg, er trümmlet hüst und hott,

und bsinnt si: »Bini echterst, woni sott?«

Und luegt und lost, und mauet öbbe d’Chatz,

se meint er, ‘s chreih e Guhl an sellem Platz.

Er goht druf dar, und über Steg und Bruck

se maut sie eben allwil witer zruck;

und wenn er meint, er seig jez bald dehei,

so stoht er wieder vor der Weserei.

Doch, wandle selli Stroß her nüchteri Lüt,

se seit der Geist: »Ihr tüent mim Büebli nüt!«

Er rührt sie nit, er loßt sie ordeli

passieren ihres Weg. – Verstöhndter mi?

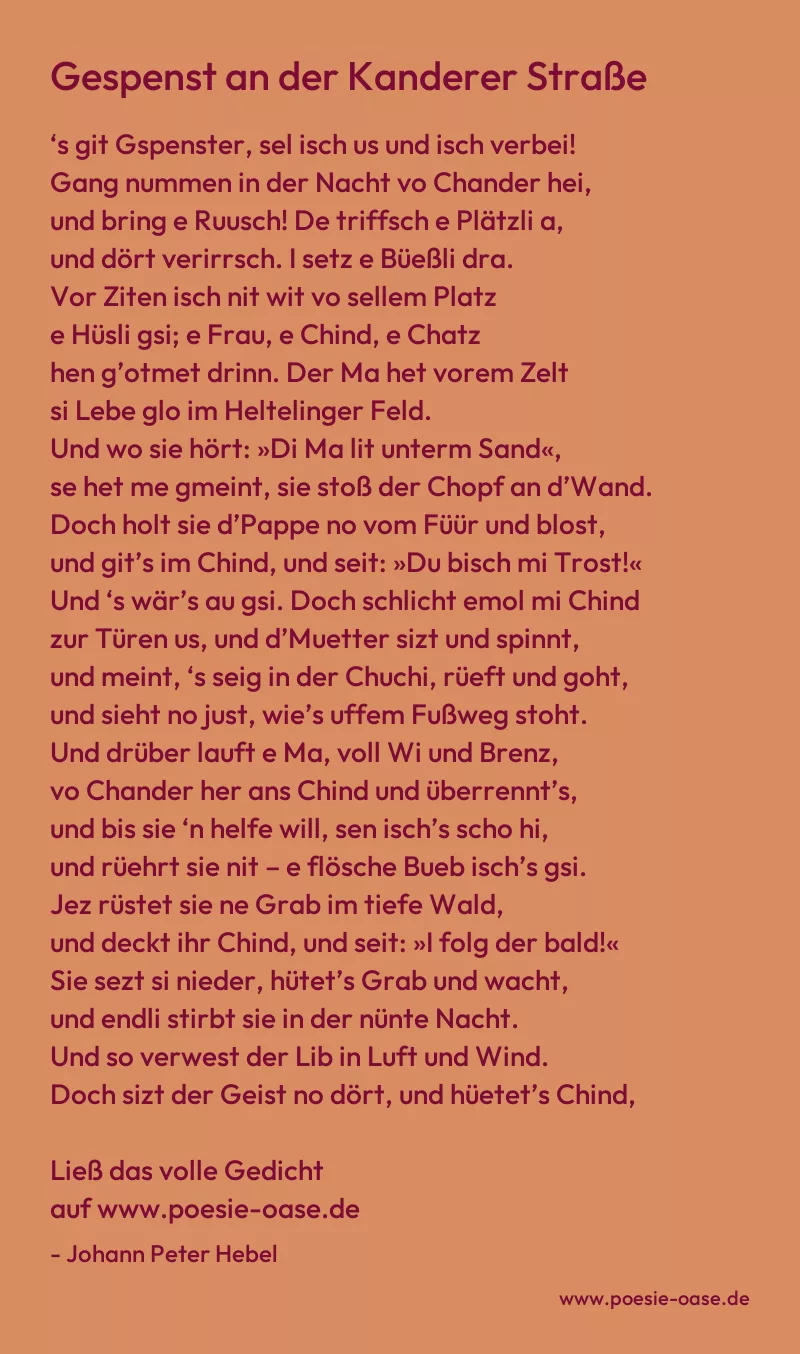

Gespenst an der Kanderer Straße

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Gespenst an der Kanderer Straße“ von Johann Peter Hebel erzählt eine tragische Geschichte, die tief in der lokalen Kultur verwurzelt ist. Es beginnt mit der Versicherung, dass es Geister gibt und entführt den Leser in eine Welt, in der eine verstorbene Familie auf unheimliche Weise weiterlebt. Der Kern der Geschichte ist das Schicksal einer Frau, die ihren Mann im Krieg verliert und anschließend ihr Kind durch einen betrunkenen Mann, der es überfährt, verliert.

Die Geister des verstorbenen Paares kehren zu dem Grab des Kindes zurück, um es zu bewachen. Dies geschieht, um die Gräber vor Betrunkenen zu schützen, die möglicherweise das Grab verunreinigen könnten. Die Metapher des Geistes, der Betrunkene in die Irre führt, ist ein eindringliches Symbol für die Folgen von Trunkenheit und rücksichtlosem Verhalten. Der Geist erscheint nur denen, die in betrunkenem Zustand die Straße passieren, und führt sie in einen Kreislauf von Verwirrung und Orientierungslosigkeit, fernab ihres Ziels.

Das Gedicht bedient sich einer lebendigen und anschaulichen Sprache, die dem alemannischen Dialekt entspringt. Es erzeugt eine unheimliche Atmosphäre durch die detaillierten Beschreibungen der Umgebung und der Reaktionen der Protagonisten. Die Betonung des Lokalen und der spezifischen Details der Kanderer Straße verstärkt die Glaubwürdigkeit der Erzählung und macht sie für die Leser fassbar.

Die Moral des Gedichts ist klar: Trunkenheit führt zur Zerstörung und zum Leid. Das Gedicht dient als Warnung vor den Gefahren des übermäßigen Alkoholkonsums und erinnert an die Bedeutung von Verantwortung und Rücksichtnahme. Hebel verbindet hier auf meisterhafte Weise eine lokale Sage mit einer universellen Moral, die auch heute noch Gültigkeit besitzt. Die Geschichte ist mehr als nur eine Geistererzählung; sie ist eine Mahnung, die durch ihre sprachliche Gestaltung und ihren Bezug zur Region eine bleibende Wirkung erzielt.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.