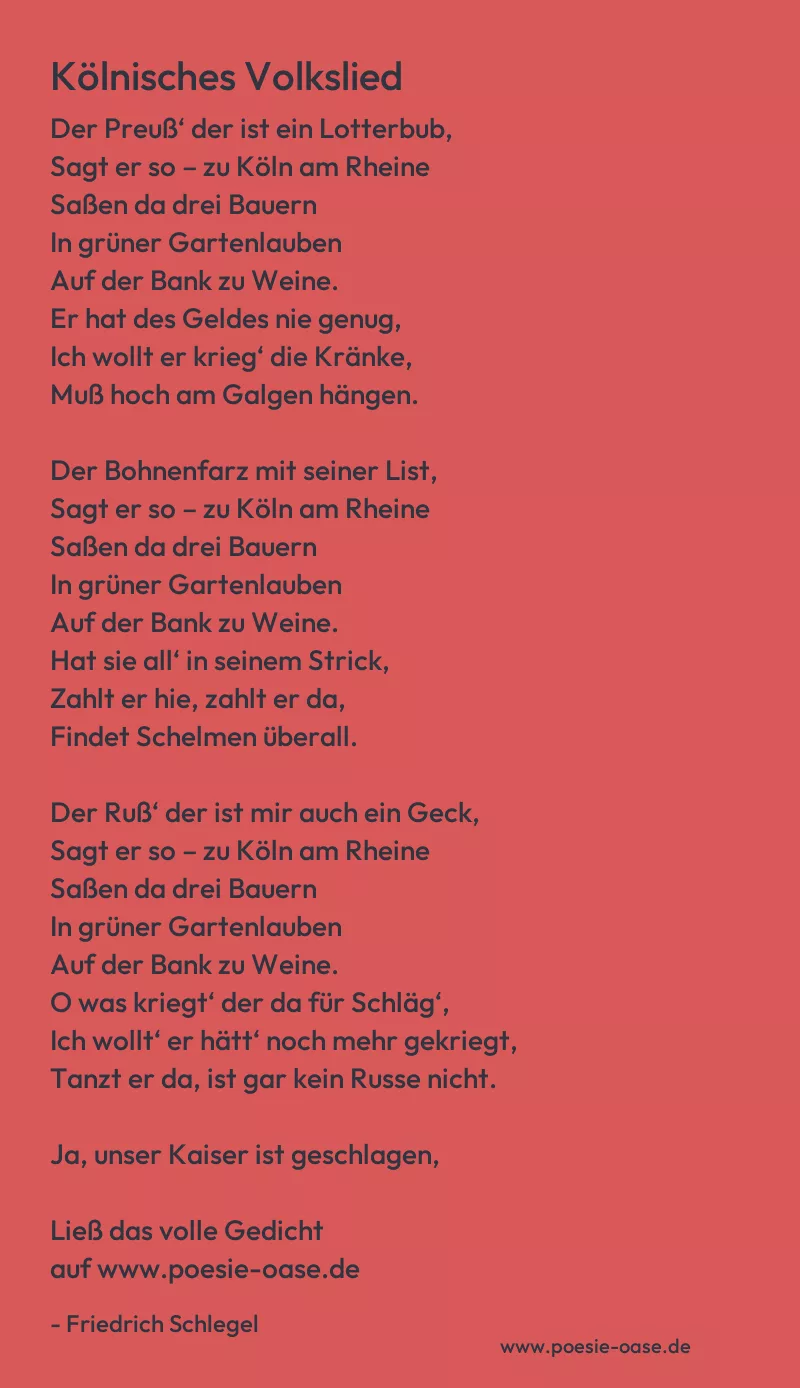

Der Preuß‘ der ist ein Lotterbub,

Sagt er so – zu Köln am Rheine

Saßen da drei Bauern

In grüner Gartenlauben

Auf der Bank zu Weine.

Er hat des Geldes nie genug,

Ich wollt er krieg‘ die Kränke,

Muß hoch am Galgen hängen.

Der Bohnenfarz mit seiner List,

Sagt er so – zu Köln am Rheine

Saßen da drei Bauern

In grüner Gartenlauben

Auf der Bank zu Weine.

Hat sie all‘ in seinem Strick,

Zahlt er hie, zahlt er da,

Findet Schelmen überall.

Der Ruß‘ der ist mir auch ein Geck,

Sagt er so – zu Köln am Rheine

Saßen da drei Bauern

In grüner Gartenlauben

Auf der Bank zu Weine.

O was kriegt‘ der da für Schläg‘,

Ich wollt‘ er hätt‘ noch mehr gekriegt,

Tanzt er da, ist gar kein Russe nicht.

Ja, unser Kaiser ist geschlagen,

Sagt er so – zu Köln am Rheine

Saßen da drei Bauern

In grüner Gartenlauben

Auf der Bank zu Weine.

Das müssen wir Kölner alle klagen,

Gott woll‘ ihn ewig stärken,

Ihm das Röm’sche Reich wieder unterwerfen.

Soll nur die Stadt Köln bestahn,

Sagt er so – zu Köln am Rheine

Saßen da drei Bauern

In grüner Gartenlauben

Auf der Bank zu Weine,

Mögen sie alle zum Teufel gahn,

Doch der Franzos‘ zu allererst,

Daß der in der Höll‘ gebraten werd‘!