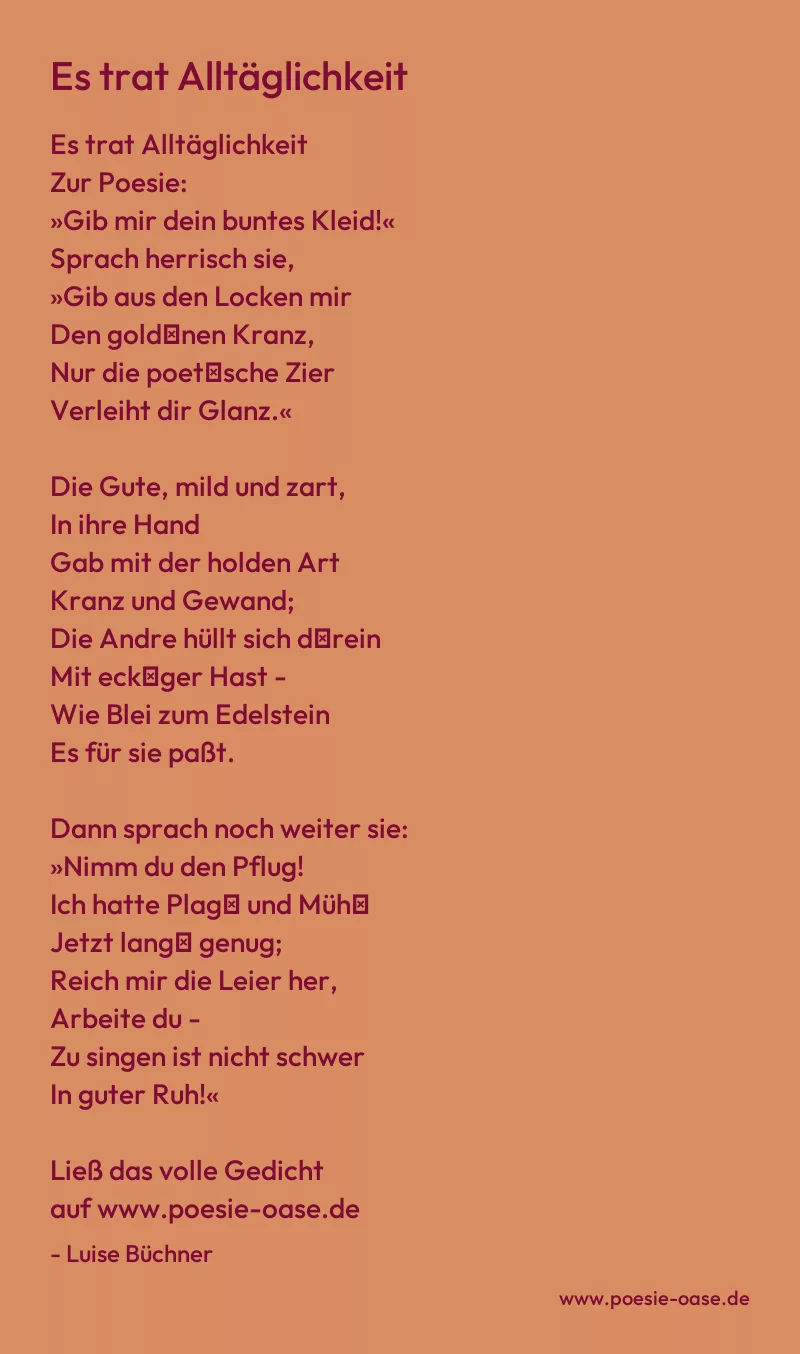

Es trat Alltäglichkeit

Zur Poesie:

»Gib mir dein buntes Kleid!«

Sprach herrisch sie,

»Gib aus den Locken mir

Den gold′nen Kranz,

Nur die poet′sche Zier

Verleiht dir Glanz.«

Die Gute, mild und zart,

In ihre Hand

Gab mit der holden Art

Kranz und Gewand;

Die Andre hüllt sich d′rein

Mit eck′ger Hast –

Wie Blei zum Edelstein

Es für sie paßt.

Dann sprach noch weiter sie:

»Nimm du den Pflug!

Ich hatte Plag′ und Müh′

Jetzt lang′ genug;

Reich mir die Leier her,

Arbeite du –

Zu singen ist nicht schwer

In guter Ruh!«

Sie rührt die Saiten an

Mit rauher Hand,

Gefild und Waldesplan

Erstarrend stand,

Der Vogel fliegt erschreckt

Vom Ast empor,

Der Hirtenbube deckt

Sein lauschend Ohr.

Doch sieh′, die Himmelsmaid

Voll Majestät,

Mit Blicken strahlend weit,

Jetzt vor ihr steht,

Sie spricht: »Alltäglichkeit,

Erkenne dich!

Dich macht nicht Kranz noch Kleid

Zu dem, was ich.

Dein Thun veracht′ ich nie,

Es braucht die Welt

Uns beide; bleib′ wo sie

Dich hingestellt!

Du denkst im Müßiggang

Ging′ träg′ ich her –

Mein Weg ist schwer und lang,

Wie keiner mehr.

Ich baue früh und spat

Des Geistes Feld,

Der Zukunft gold′ne Saat

Mein Fleiß bestellt.

Und, wenn ich träumend geh′,

Ein Schattenbild,

Für tausendfaches Weh

Mir Trost entquillt.

Und meiner Seele Leid

Das ahnst du nie,

Weil du Alltäglichkeit,

Ich Poesie!«

Dann hob ihr Flügelpaar

Sie leise auf,

Wo ihre Heimath war,

Schwebt sie hinauf.