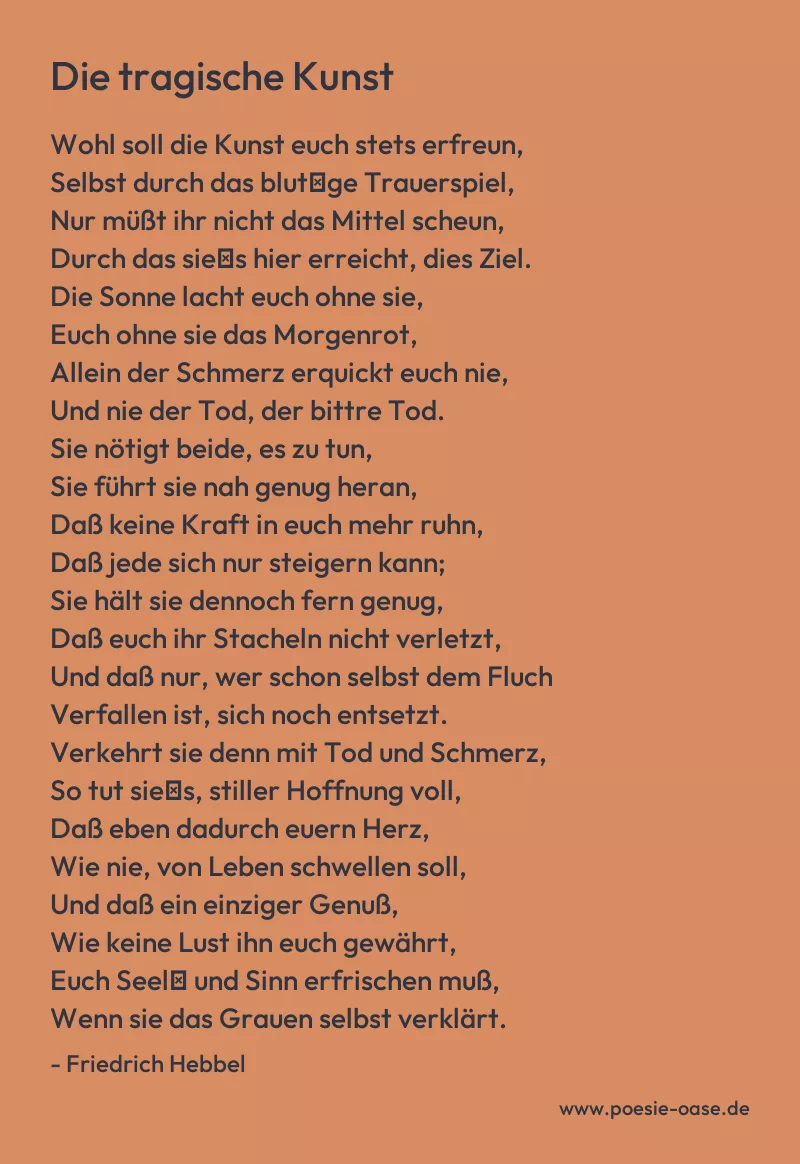

Wohl soll die Kunst euch stets erfreun,

Selbst durch das blut′ge Trauerspiel,

Nur müßt ihr nicht das Mittel scheun,

Durch das sie′s hier erreicht, dies Ziel.

Die Sonne lacht euch ohne sie,

Euch ohne sie das Morgenrot,

Allein der Schmerz erquickt euch nie,

Und nie der Tod, der bittre Tod.

Sie nötigt beide, es zu tun,

Sie führt sie nah genug heran,

Daß keine Kraft in euch mehr ruhn,

Daß jede sich nur steigern kann;

Sie hält sie dennoch fern genug,

Daß euch ihr Stacheln nicht verletzt,

Und daß nur, wer schon selbst dem Fluch

Verfallen ist, sich noch entsetzt.

Verkehrt sie denn mit Tod und Schmerz,

So tut sie′s, stiller Hoffnung voll,

Daß eben dadurch euern Herz,

Wie nie, von Leben schwellen soll,

Und daß ein einziger Genuß,

Wie keine Lust ihn euch gewährt,

Euch Seel′ und Sinn erfrischen muß,

Wenn sie das Grauen selbst verklärt.

Die tragische Kunst

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die tragische Kunst“ von Friedrich Hebbel ist eine Reflexion über die Natur und den Zweck der Kunst, insbesondere der Tragödie. Es hebt hervor, wie die Kunst, indem sie Tod und Schmerz thematisiert, paradoxerweise dazu in der Lage ist, tiefe emotionale Erfahrungen und eine Steigerung des Lebensgefühls zu bewirken. Die ersten vier Verse deuten an, dass die Kunst eine Quelle der Freude sein soll, auch wenn sie sich mit tragischen Inhalten auseinandersetzt. Es wird klargestellt, dass die Kunst nicht vor den Mitteln zurückschreckt, die sie verwendet, um ihr Ziel zu erreichen, und dieses Ziel ist die Erfreuung des Publikums, selbst durch die Darstellung von Trauer und Leid.

Die nächsten acht Verse untersuchen die besondere Rolle der Kunst im Umgang mit extremen Emotionen. Während Sonne und Morgenrot uns ohne die Kunst erfreuen können, so erquickt uns Schmerz oder der Tod nicht ohne sie. Die Kunst zwingt uns, uns den dunklen Seiten des Lebens zu stellen und sie aus der Nähe zu betrachten, ohne uns jedoch von ihnen überwältigen zu lassen. Hebbel betont die Fähigkeit der Kunst, eine Balance zu halten: Sie führt uns an die Grenzen des Erträglichen heran, sodass wir die Intensität der Emotionen erfahren, hält uns aber gleichzeitig auf einer sicheren Distanz, damit wir nicht von ihnen zerstört werden. Nur wer bereits vom Leben negativ beeinflusst ist, kann sich noch entsetzen.

In den abschließenden Versen enthüllt Hebbel die transformierende Kraft der Kunst. Durch die Auseinandersetzung mit Tod und Schmerz, die die Kunst verwendet, soll unser Herz, entgegen aller Erwartungen, mehr denn je vom Leben erfüllt werden. Das Gedicht suggeriert, dass gerade durch die Konfrontation mit dem Grauen ein tiefes Verständnis und eine Wertschätzung für das Leben entsteht. Der „einzige Genuß“, den die Kunst vermittelt, übertrifft die Freuden des alltäglichen Lebens, indem sie Seele und Sinn erfrischt und sogar das Grauen in etwas Erhabenes verwandelt.

Die Verwendung von Gegensätzen – Freude und Trauer, Leben und Tod – durchzieht das gesamte Gedicht. Hebbel zeigt, dass die Kunst gerade durch die Darstellung von Leid und Verzweiflung eine tiefgreifende Freude und Erbauung auslösen kann. Die Sprache ist poetisch und philosophisch, und der Reim unterstützt die klare Struktur und die präzise Argumentation des Dichters. Die „tragische Kunst“ dient somit nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der tiefgehenden Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz und der Fähigkeit, durch die Kunst über die Grenzen des Leidens hinauszuwachsen.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.