Woher so früeih, wo ane scho,

Heer Morgestern, enandernoo

in dyner glitzrige Himmelstracht,

in dyner guldige Locke Pracht,

mit dynen Auge, chloor un blau

un suufer gwäschen im Morgetau?

Hesch gmaint, de seigsch ellainig do?

Nai, weger nai, mer mäihe scho!

Mer mäihe scho ne halbi Stund;

früeih ufstoh isch de Glidere gsund,

es macht e frische, frohe Muet,

un d’Suppe schmeckt aim no so guet.

`s gitt Lüt, si dose friili no,

si chönne schier nit uuse choo.

Der Mähder un der Morgestern

stöhn zytli uf un wache gern;

un was rne früeih um vieri tuet,

das chunnt aim z’Nacht um nüüni guet.

Un d’Vögeli sinn au scho do,

si stimmen ihri Pfiifli scho,

un uf ein Baum un hinterm Hag

sait ais im andere guete Tag!

Un ’s Turteltüübli ruukt un lacht,

un’s Bettzytglöckli isch au verwacht.

„Se helf is Gott, un geb is Gott

e guete Tag, un bhüet is Gott!

Mer betten um e christli Herz,

es chunat aim wohl in Freud un Schmerz;

wer christli lebt, het frohe Muet:

der lieb Gott stoht für alles guet.“

Waisch, Jobbeli, was der Morgestern

am Himmel suecht? Me sait’s nit gern!

Er wandtet ime Sternli noo,

er cha schier gar nit von ein loo;

doch rnaint sy Muetter,’s müeß nit sii,

un tuet en wie ne Hüehnli ii.

Drum stoht er uf vor Tag un goht

syrn Sternli noo im Morgerot;

er suecht, un’s wird ein windeweh,

er möcht ein gern e Schmützli gee;

er möcht ein sagen: „I bi der hold!“

Es wär em über Geld un Gold.

Doch wenn er schier gar by n ein wär,

verwacht sy Muetter handumchehr;

un wenn si rüeft enandernoo,

sen isch rny Bürstli niene do.

Druf flicht sie ihre Chranz ins Hoor

un lueget hinter de Berge vor.

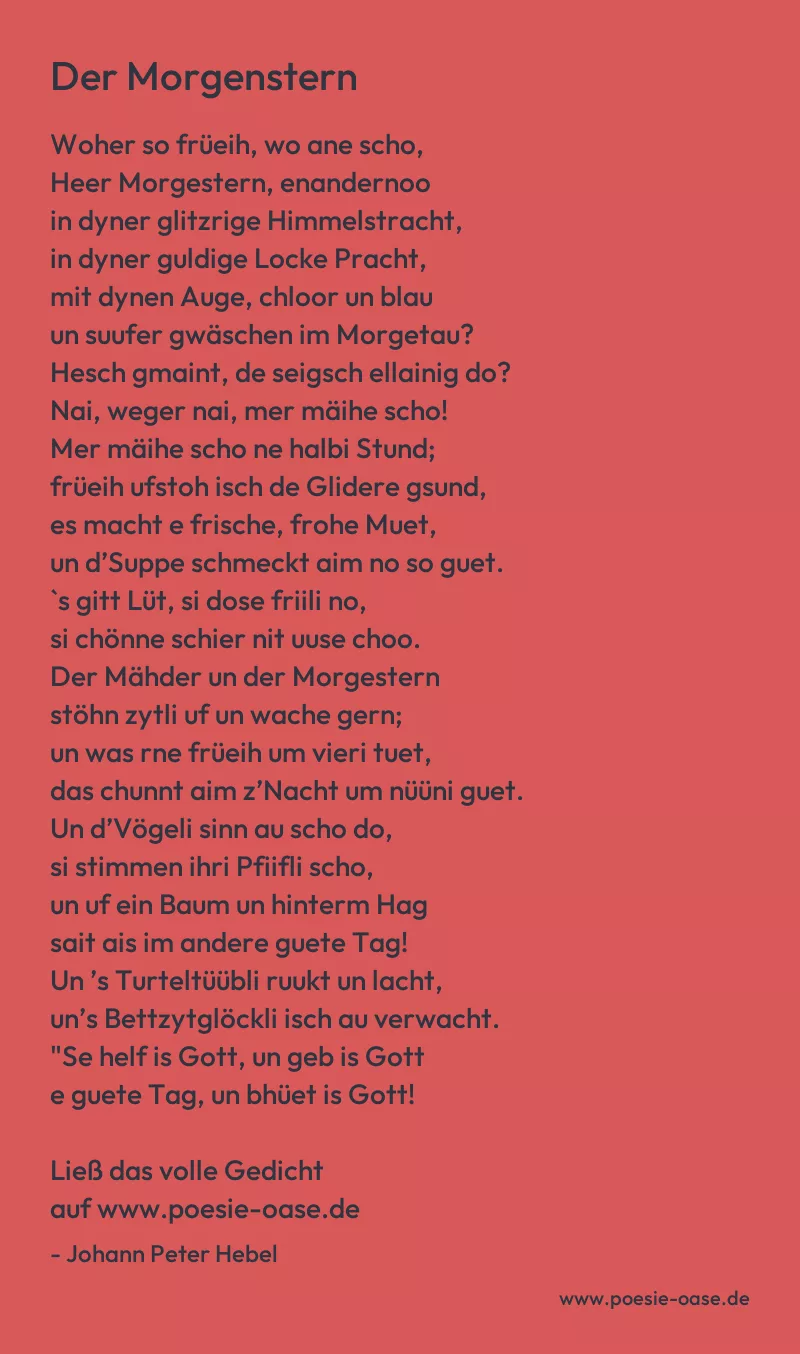

Der Morgenstern

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Morgenstern“ von Johann Peter Hebel ist eine vielschichtige Betrachtung des Morgens, die sowohl eine idyllische Naturdarstellung als auch eine allegorische Liebesgeschichte in sich vereint. Es beginnt mit einer direkten Ansprache des Morgensterns, der in strahlenden Farben und mit jugendlicher Frische beschrieben wird. Der Dichter stellt ihm Fragen nach seinem frühen Erscheinen und seiner Erscheinung, wobei die Beschreibung durch die Verwendung des alemannischen Dialekts eine besondere Nähe und Vertrautheit erzeugt.

In den folgenden Strophen wird die Szene erweitert und eine lebendige Beschreibung des erwachenden Morgens gegeben. Die fleißigen „Mäher“ beginnen ihre Arbeit, was die Tugend der frühen Aufstehens und der Arbeit hervorhebt. Die Natur erwacht zum Leben: Vögel singen, das Turteltäubchen gurrt und das Bettglöcklein wird wach. Dieser Teil des Gedichts feiert das Gemeinschaftliche und die Freude am Leben, die durch christliche Tugenden wie ein gutes Herz und Gottesfurcht gestärkt wird. Die Erwähnung des „christli Herz“ und des Glaubens betont die Bedeutung von Fröhlichkeit und Geborgenheit, die im Glauben gefunden werden.

Die zweite Hälfte des Gedichts nimmt eine unerwartete Wendung. Der Morgenstern wird personifiziert und in einen jungen Verehrer verwandelt, der einem Sternchen nacheifert. Diese Metapher für die Liebe und das Begehren verdeutlicht die Sehnsucht nach einer unerreichbaren oder verbotenen Liebe. Die Mutter des Morgensterns, die ihn von seinem Streben abbringen will, steht für konventionelle Moralvorstellungen und die Notwendigkeit, sich den Regeln zu unterwerfen. Das Gedicht endet mit dem Verlust des Sternchens und der Trauer des Morgensterns, was die Unmöglichkeit des Erreichens der geliebten Person und die Einschränkungen der Liebe unterstreicht.

Die Verbindung von Naturbeobachtung, Arbeitsmoral, religiöser Inbrunst und romantischer Sehnsucht macht dieses Gedicht zu einem einzigartigen Werk. Hebel gelingt es, die alltäglichen Erfahrungen des Lebens mit tiefgründigen menschlichen Gefühlen zu verknüpfen. Die Verwendung des alemannischen Dialekts verstärkt die Authentizität und die Verbindung zur Heimat, während die allegorische Geschichte eine universelle Botschaft über Liebe, Verlust und die Suche nach Glück vermittelt. Der Morgenstern, der ursprünglich als Natursymbol eingeführt wurde, wird so zum Emblem menschlicher Sehnsucht und zum Spiegel der eigenen Gefühle.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.