Als still und kalt, mit sieben Todeswunden,

Der Herr in seinem Grabe lag; das Grab,

Als sollt es zehn lebendge Riesen fesseln,

In eine Felskluft schmetternd eingehauen;

Gewälzet, mit der Männer Kraft, verschloß

Ein Sandstein, der Bestechung taub, die Türe;

Rings war des Landvogts Siegel aufgedrückt:

Es hätte der Gedanke selber nicht

Der Höhle unbemerkt entschlüpfen können;

Und gleichwohl noch, als ob zu fürchten sei,

Es könn auch der Granitblock sich bekehren,

Ging eine Schar von Hütern auf und ab,

Und starrte nach des Siegels Bildern hin:

Da kamen, bei des Morgens Strahl,

Des ewgen Glaubens voll, die drei Marien her,

Zu sehn, ob Jesus noch darinnen sei:

Denn Er, versprochen hatt er ihnen,

Er werd am dritten Tage auferstehn.

Da nun die Fraun, die gläubigen, sich nahten

Der Grabeshöhle: was erblickten sie?

Die Hüter, die das Grab bewachen sollten,

Gestürzt, das Angesicht in Staub,

Wie Tote, um den Felsen lagen sie;

Der Stein war weit hinweggewälzt vom Eingang;

Und auf dem Rande saß, das Flügelpaar noch regend,

Ein Engel, wie der Blitz erscheint,

Und sein Gewand so weiß wie junger Schnee.

Da stürzten sie, wie Leichen, selbst, getroffen,

Zu Boden hin, und fühlten sich wie Staub,

Und meinten, gleich im Glanze zu vergehn:

Doch er, er sprach, der Cherub: »Fürchtet nicht!

Ihr suchtet Jesum, den Gekreuzigten –

Der aber ist nicht hier, er ist erstanden:

Kommt her, und schaut die öde Stätte an.«

Und fuhr, als sie, mit hocherhobnen Händen,

Sprachlos die Grabesstätte leer erschaut,

In seiner hehren Milde also fort:

»Geht hin, ihr Fraun, und kündigt es nunmehr

Den Jüngern an, die er sich auserkoren,

Daß sie es allen Erdenvölkern lehren,

Und tun also, wie er getan«: und schwand.

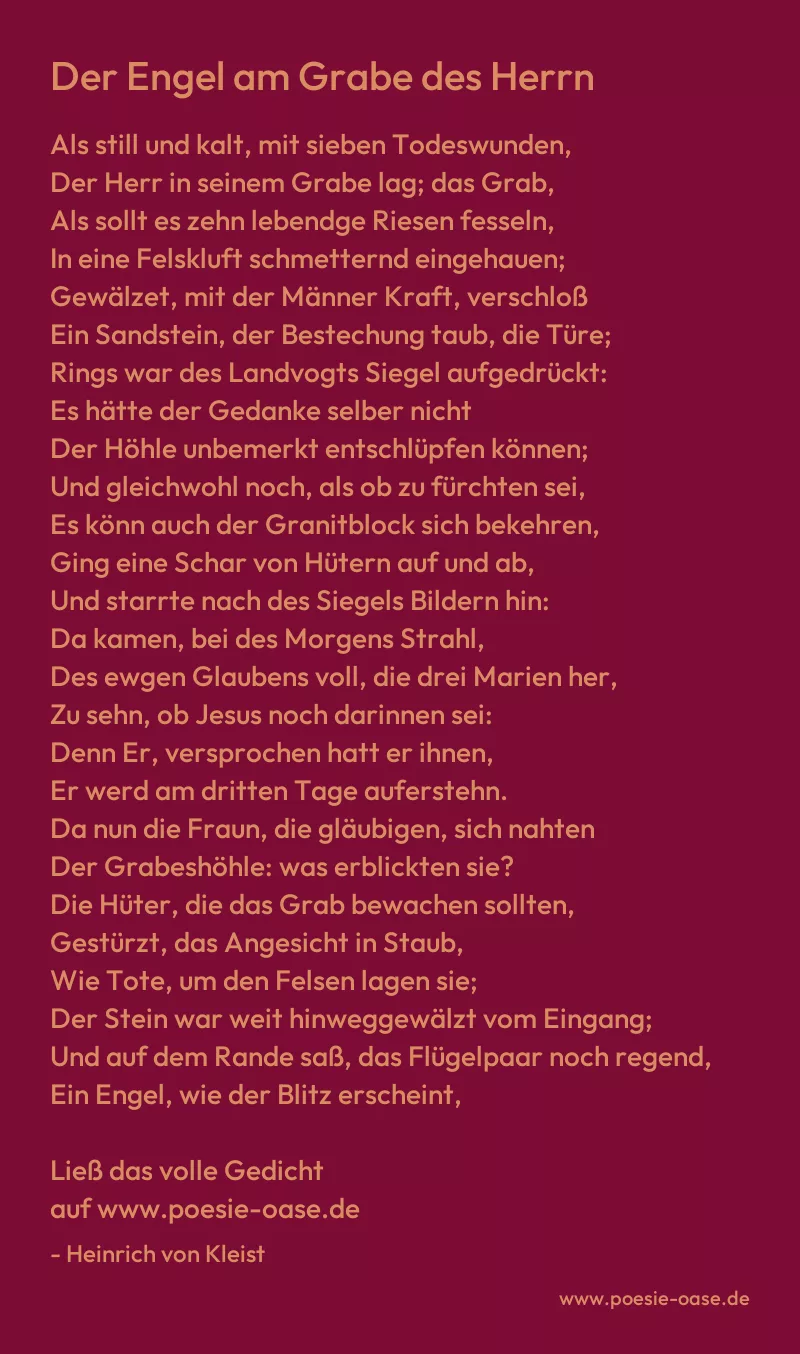

Der Engel am Grabe des Herrn

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Engel am Grabe des Herrn“ von Heinrich von Kleist beschreibt die biblische Szene der Auferstehung Jesu aus der Perspektive der drei Marien. Das Gedicht beginnt mit einer detaillierten Schilderung des Grabes, in dem Jesus ruht. Die Beschreibung betont die physische Sicherheit des Grabes, das durch einen massiven Stein verschlossen und von Wachen bewacht wird. Diese Betonung der Sicherheit dient dazu, den Kontrast zur späteren Entdeckung der Auferstehung und der Macht des Engels zu verstärken. Die erste Hälfte des Gedichts ist geprägt von einer Beschreibung der Ruhe und des Todes, dargestellt durch die „sieben Todeswunden“ des Herrn und die sorgfältigen Vorkehrungen zur Verhinderung des Entkommens aus dem Grab.

Die zweite Hälfte des Gedichts verschiebt den Fokus auf das Erscheinen des Engels und die Reaktion der Marien. Die Wachen, die das Grab bewachen sollten, liegen wie tot am Boden, während der Stein vom Eingang weggewälzt wurde. Der Engel, von himmlischer Erscheinung, verkündet den Frauen, dass Jesus auferstanden ist und nicht länger im Grab zu finden ist. Die Reaktion der Marien, geprägt von Furcht und Ehrfurcht, unterstreicht die übernatürliche Natur des Ereignisses. Der Engel fordert sie auf, die frohe Botschaft an die Jünger zu verkünden und die Lehre Jesu in die Welt zu tragen.

Die Sprache des Gedichts ist von Kleist’s charakteristischem Stil geprägt: direkt, eindringlich und kraftvoll. Die Verwendung von Bildern wie „sieben Todeswunden“ und „wie Tote“ verstärkt die Dramatik und die Vorstellungskraft des Lesers. Die Beschreibungen des Engels, „wie der Blitz erscheint“ und „sein Gewand so weiß wie junger Schnee“, erzeugen ein Gefühl des Übernatürlichen und der Erhabenheit. Der Wechsel von der beschreibenden Darstellung der Ruhe zum dramatischen Eingreifen des Engels verdeutlicht die zentrale Botschaft des Gedichts: die Überwindung des Todes und die Hoffnung der Auferstehung.

Das Gedicht thematisiert die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens: die Auferstehung Jesu. Es zeigt nicht nur die physische Leere des Grabes, sondern auch die spirituelle Kraft der Botschaft. Kleist betont die Reaktion der Gläubigen auf das Wunder und die Bedeutung ihrer Aufgabe, die frohe Botschaft zu verbreiten. Das Gedicht ist somit nicht nur eine Beschreibung des Geschehens, sondern auch eine Aufforderung an die Leser, den Glauben zu teilen und die Lehren Jesu in die Welt zu tragen. Es ist ein Zeugnis von Kleists Faszination für religiöse Themen und seine Fähigkeit, diese in kraftvolle Poesie zu übersetzen.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.