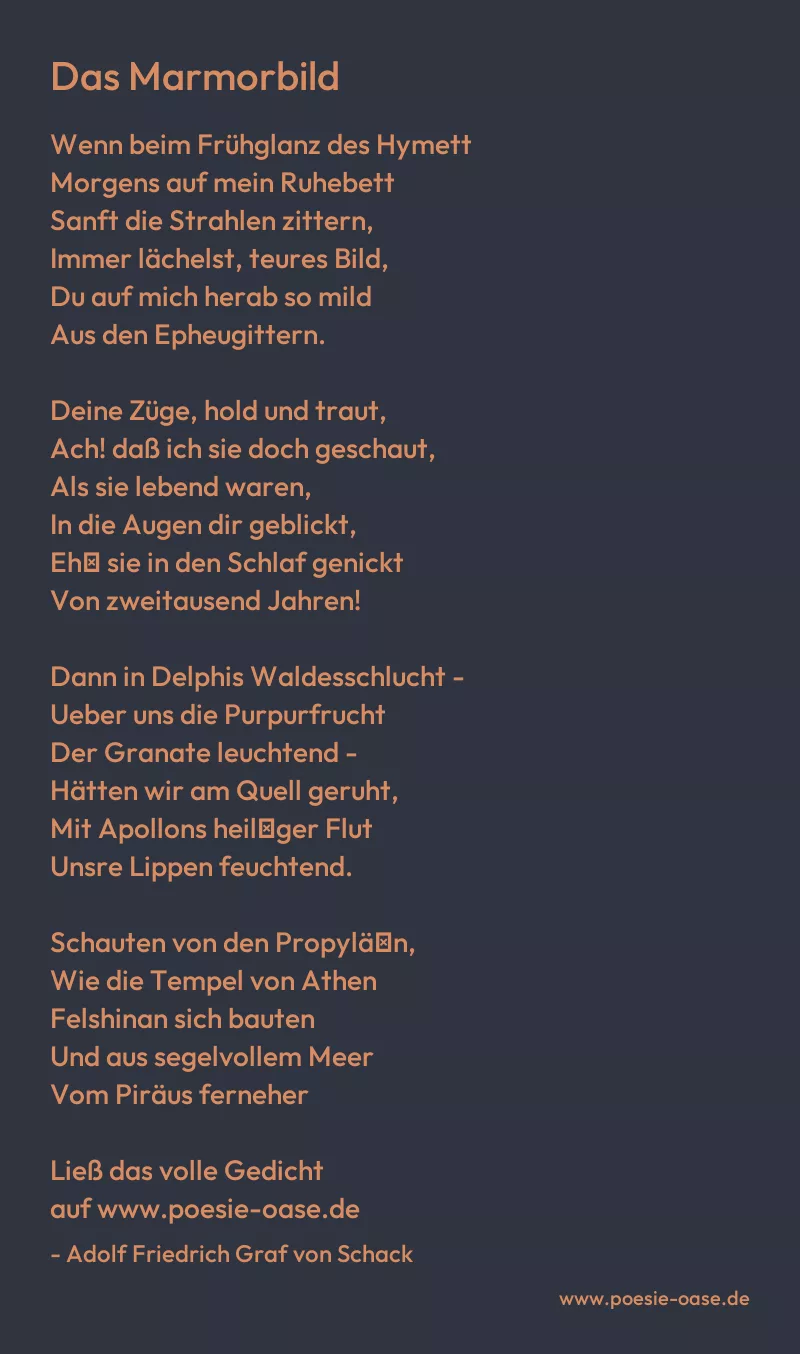

Wenn beim Frühglanz des Hymett

Morgens auf mein Ruhebett

Sanft die Strahlen zittern,

Immer lächelst, teures Bild,

Du auf mich herab so mild

Aus den Epheugittern.

Deine Züge, hold und traut,

Ach! daß ich sie doch geschaut,

Als sie lebend waren,

In die Augen dir geblickt,

Eh′ sie in den Schlaf genickt

Von zweitausend Jahren!

Dann in Delphis Waldesschlucht –

Ueber uns die Purpurfrucht

Der Granate leuchtend –

Hätten wir am Quell geruht,

Mit Apollons heil′ger Flut

Unsre Lippen feuchtend.

Schauten von den Propylä′n,

Wie die Tempel von Athen

Felshinan sich bauten

Und aus segelvollem Meer

Vom Piräus ferneher

All die Inseln blauten.

Schweiften den Kephiß entlang,

Wo der Nachtigall Gesang

Nie im Walde stockte

Und auf grünem Wiesenplan

Flötenhauch der alte Pan

Aus der Syrinx lockte.

Nächtlich in Kolonos′ Hain

Lauschten wir dem Jubelreihn,

Wie die Zimbel schallte

Und der Tanz von Nymph′ und Faun

Durch die rebenvollen Aun

Labyrinthisch wallte;

Und der Chiertraube Trank

Schlürften wir im Laubgerank,

Ueberweht von Blüten,

Während bei der Leier Ton

Und Alcäus′ Skolion

Unsre Küsse glühten.

Doch was träum′ ich?

Ach, nur Gram

Bleibt mir, daß zu spät ich kam

Zu des Lebens Feste,

Und, o Weib, verweht vom Wind

Seit zweitausend Jahren sind

Deine Aschenreste.