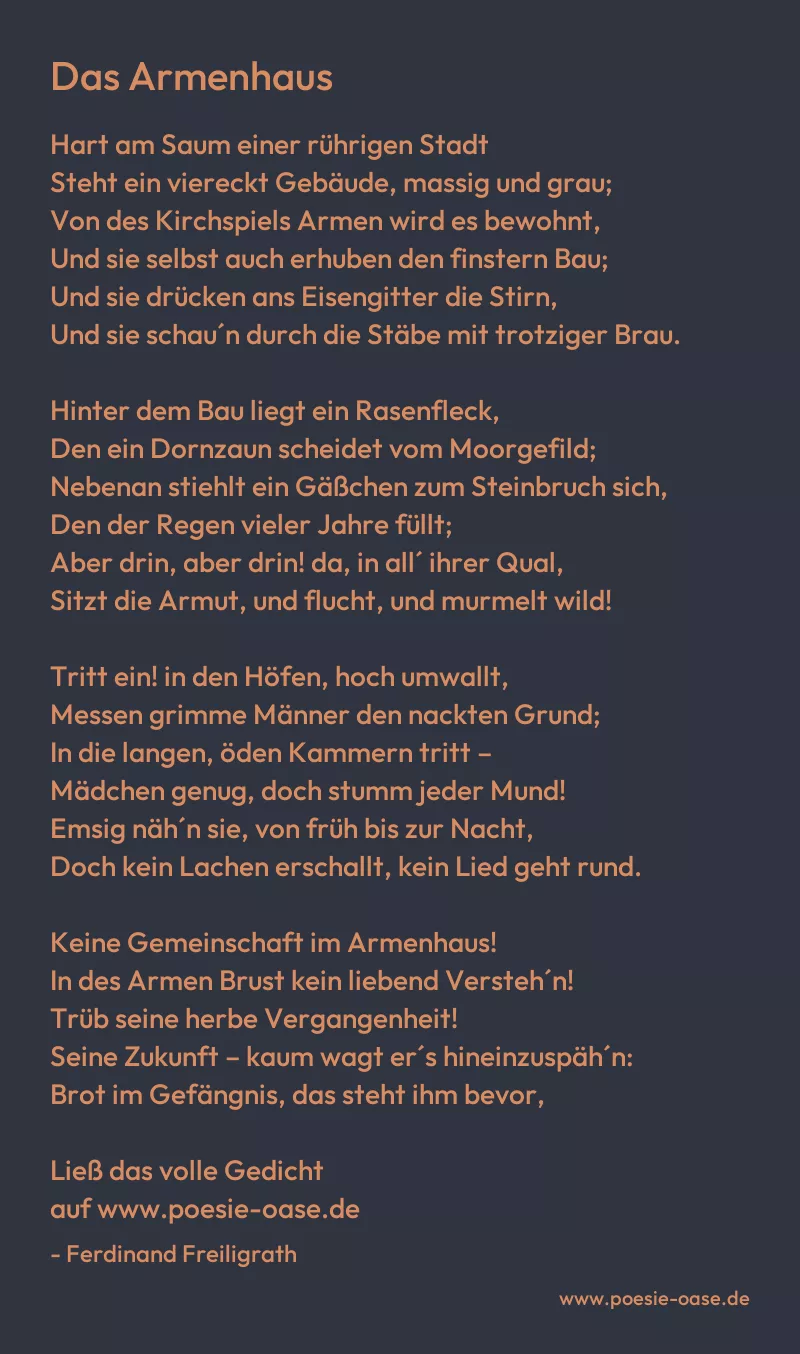

Hart am Saum einer rührigen Stadt

Steht ein viereckt Gebäude, massig und grau;

Von des Kirchspiels Armen wird es bewohnt,

Und sie selbst auch erhuben den finstern Bau;

Und sie drücken ans Eisengitter die Stirn,

Und sie schau´n durch die Stäbe mit trotziger Brau.

Hinter dem Bau liegt ein Rasenfleck,

Den ein Dornzaun scheidet vom Moorgefild;

Nebenan stiehlt ein Gäßchen zum Steinbruch sich,

Den der Regen vieler Jahre füllt;

Aber drin, aber drin! da, in all´ ihrer Qual,

Sitzt die Armut, und flucht, und murmelt wild!

Tritt ein! in den Höfen, hoch umwallt,

Messen grimme Männer den nackten Grund;

In die langen, öden Kammern tritt –

Mädchen genug, doch stumm jeder Mund!

Emsig näh´n sie, von früh bis zur Nacht,

Doch kein Lachen erschallt, kein Lied geht rund.

Keine Gemeinschaft im Armenhaus!

In des Armen Brust kein liebend Versteh´n!

Trüb seine herbe Vergangenheit!

Seine Zukunft – kaum wagt er´s hineinzuspäh´n:

Brot im Gefängnis, das steht ihm bevor,

Oder Hunger draußen im Windesweh´n!

Wo ist die Lachende, die vordem

Ihren Vater umspielt am ländlichen Hag?

Wo der Knab´, dessen Auge der Mutter Licht,

Auf des Haupt ihre segnende Rechte lag?

Getrennt, geschieden, (so will´s das Gesetz!)

Abgesperrt voneinander bei Nacht und bei Tag.

O, sie lehren in ihren Schulen viel –

Nur das eine, was die Natur lehrt, nicht!

Nur nicht, was das Kind an die Eltern knüpft:

Nur nicht opfernde Liebe, freudige Pflicht!

O, nichts Gutes lernt man, wo töricht und hart

Der Natur und dem Herzen den Stab man bricht!

Siebenzehn Sommer – und wo das Kind,

Die nicht aufwuchs an ihres Vaters Knie?

Zwanzig Herbste – und wo der Knab´,

Den ein Mutterwort unterwiesen nie?

Er, in Ketten, schafft an der Südsee Strand;

In den Gassen bei Nacht ihr Brot sucht sie

O Weisheit, o Macht, o Gesetz – blickt herab

Auf die schmachtende Armut von eurer Höh´!

O, trennt keine Herzen, die Gott verband,

Eins zu sein in Wohl und in Weh!

O ihr Ernsten, die ihr am Ruder steht –

Dachtet ihr dieses Ernstes je?

O Reichtum, komm und öffne die Hand!

O Mildigkeit, komm und schließe den Bund!

Gib dem Alter, der Jugend! der Liebe gib!

Segne, erfreue, mache gesund!

Doch zu spät! denn ich höre – und morgen schon!–

Der Rebellentrommel fordernden Ton

Schüttern den festen englischen Grund!