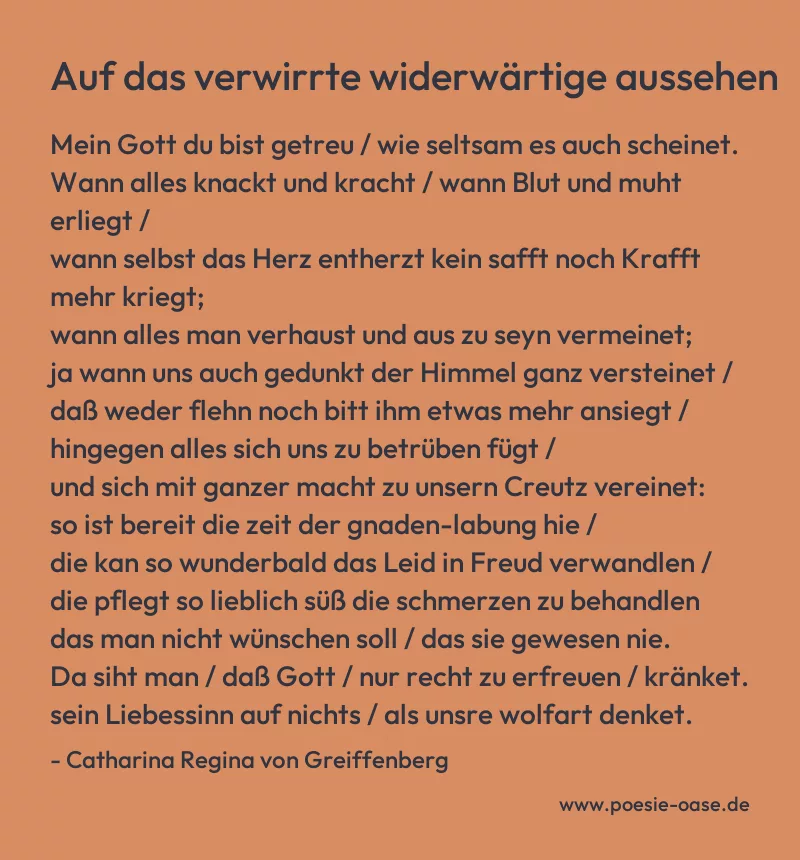

Mein Gott du bist getreu / wie seltsam es auch scheinet.

Wann alles knackt und kracht / wann Blut und muht erliegt /

wann selbst das Herz entherzt kein safft noch Krafft mehr kriegt;

wann alles man verhaust und aus zu seyn vermeinet;

ja wann uns auch gedunkt der Himmel ganz versteinet /

daß weder flehn noch bitt ihm etwas mehr ansiegt /

hingegen alles sich uns zu betrüben fügt /

und sich mit ganzer macht zu unsern Creutz vereinet:

so ist bereit die zeit der gnaden-labung hie /

die kan so wunderbald das Leid in Freud verwandlen /

die pflegt so lieblich süß die schmerzen zu behandlen

das man nicht wünschen soll / das sie gewesen nie.

Da siht man / daß Gott / nur recht zu erfreuen / kränket.

sein Liebessinn auf nichts / als unsre wolfart denket.

Auf das verwirrte widerwärtige aussehen

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auf das verwirrte widerwärtige Aussehen“ von Catharina Regina von Greiffenberg ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Thema des Leids und der göttlichen Gnade, die sich gerade in Momenten größter Not offenbart. Das Sonett beginnt mit einem Bekenntnis zur Treue Gottes, selbst wenn die Welt um den Gläubigen herum zusammenbricht. Die Verwendung von Begriffen wie „knackt und kracht“, „Blut und Muht erliegt“ und „Herz entherzt“ erzeugt ein Bild des totalen Zusammenbruchs, in dem alles Vertraute und Haltgebende verschwunden ist. Der Dichterin entwirft eine düstere Landschaft des menschlichen Leids, in der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung zu dominieren scheinen.

Der zweite Teil des Gedichts wendet sich jedoch abrupt und überraschend dem Trost zu. „So ist bereit die zeit der gnaden-labung hie“, heißt es. Die Dichterin beschreibt die Gnade als die Zeit der „Wunder“, die das Leid in Freude verwandeln und Schmerzen heilen kann. Dieses Motiv der Verwandlung, des Überwindens des Schmerzes durch Gottes Gnade, ist zentral für das Verständnis des Gedichts. Es verdeutlicht die christliche Überzeugung, dass Gott in den dunkelsten Momenten nicht abwesend ist, sondern gerade dann am Werk ist, um Trost und Erlösung zu schenken. Die Zeile „Da siht man / daß Gott / nur recht zu erfreuen / kränket“ stellt eine paradoxe Aussage dar, die die Tiefe des Glaubens widerspiegelt: Gott greift ein, um uns zu „kränken“, also zu prüfen und zu läutern, um uns am Ende zu „erfreuen“.

Die Struktur des Sonetts unterstützt die thematische Entwicklung. Der erste Teil schildert das Leid in einer absteigenden Spirale der Verzweiflung, während der zweite Teil einen Aufschwung zu Hoffnung und Heilung darstellt. Die Verwendung von starken Gegensätzen wie „Leid“ und „Freud“, „Schmerzen“ und „labung“ verdeutlicht die zentrale Botschaft des Gedichts: Die Erfahrung des Leids ist nicht sinnlos, sondern dient als Weg zur Erkenntnis der göttlichen Gnade. Die abschließende Zeile „sein Liebessinn auf nichts / als unsre wolfart denket“ fasst die Botschaft des Gedichts zusammen: Gott handelt aus Liebe und strebt einzig und allein unser Wohlbefinden an, auch wenn dies manchmal durch Leid und Prüfung geschehen muss.

Catharina Regina von Greiffenberg verwendet eine barocke Sprache, die von rhetorischen Figuren, wie etwa der Antithetik und dem Paradox, geprägt ist. Diese Stilmittel tragen dazu bei, die Komplexität und Tiefe der Thematik zu unterstreichen. Durch die Verwendung von Metaphern und Bildern wie dem „entherzten Herz“ und der „gnaden-labung“ wird das Gedicht für den Leser sinnlich erfahrbar. Das Sonett ist ein berührendes Zeugnis des Glaubens, das inmitten von Leid und Verzweiflung die Hoffnung auf Gottes Gnade und Liebe zum Ausdruck bringt.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.