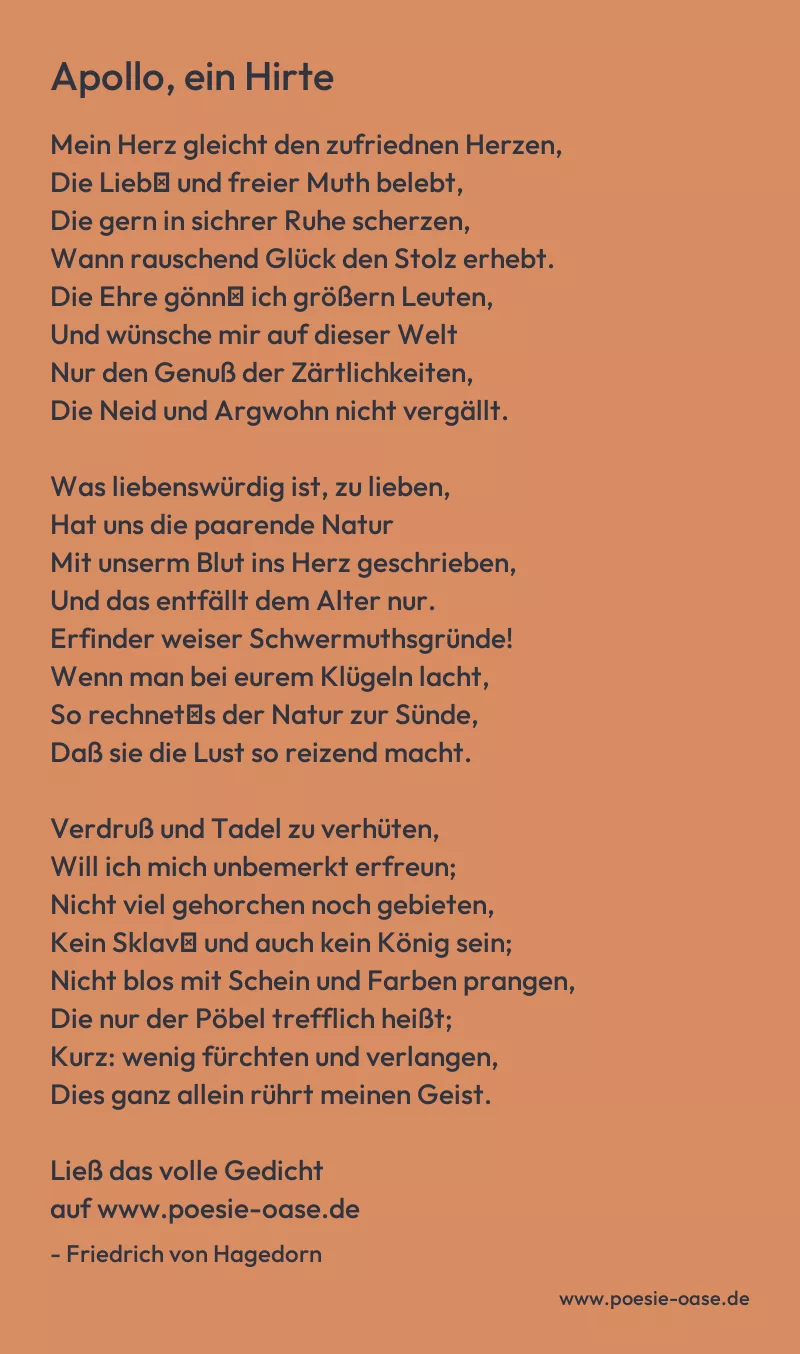

Mein Herz gleicht den zufriednen Herzen,

Die Lieb′ und freier Muth belebt,

Die gern in sichrer Ruhe scherzen,

Wann rauschend Glück den Stolz erhebt.

Die Ehre gönn′ ich größern Leuten,

Und wünsche mir auf dieser Welt

Nur den Genuß der Zärtlichkeiten,

Die Neid und Argwohn nicht vergällt.

Was liebenswürdig ist, zu lieben,

Hat uns die paarende Natur

Mit unserm Blut ins Herz geschrieben,

Und das entfällt dem Alter nur.

Erfinder weiser Schwermuthsgründe!

Wenn man bei eurem Klügeln lacht,

So rechnet′s der Natur zur Sünde,

Daß sie die Lust so reizend macht.

Verdruß und Tadel zu verhüten,

Will ich mich unbemerkt erfreun;

Nicht viel gehorchen noch gebieten,

Kein Sklav′ und auch kein König sein;

Nicht blos mit Schein und Farben prangen,

Die nur der Pöbel trefflich heißt;

Kurz: wenig fürchten und verlangen,

Dies ganz allein rührt meinen Geist.

Als einsten Phöbus von dem Himmel

Gezwungen seinen Abschied nahm,

Und aus der Oberwelt Getümmel

Zu seinem Freund Admetus kam;

Da wählt′ er sich ein freies Leben,

Den angenehmen Schäferstand,

Den Sicherheit und Fried′ umgeben,

Der Neid und Herrschsucht nie gekannt.

Hier konnt′ er, zwischen Wald und Flüssen,

Der Ruhe Herz und Lieder weihn.

Er konnte dichten, lachen, küssen:

Bedarf man mehr, vergnügt zu sein?

Der Gott vergaß, bei muntern Chören,

Wann ihm ein holder Mund gefiel,

Die stolze Harmonie der Sphären,

Doch nicht sein sanftes Saitenspiel.

Die besten Lämmer auf den Feldern,

Die süß′ste Milch, den schönsten Strauß,

Die erste Frucht aus nahen Wäldern

Las man für diesen Fremdling aus.

Man fodert ihn zu allen Reihen;

Kein Tanz schien artiger geziert,

Als den er nach den Feldschalmeien

Mit einer Hirtin aufgeführt.

Oft ward im Busch, bei ihren Schafen,

Ein müdes Kind von ihm entdeckt,

Und, wann sie lächelnd eingeschlafen,

Von ihm bewacht, von ihm geweckt.

Oft wollten, um ihn zu gewinnen,

Ihm andre froh entgegen gehn,

Dann schalkhaft seiner Hand entrinnen,

Dann wieder ihm zur Seite stehn.

Er hörte manche Hirtin sagen:

Dem Phöbus sei zu viel geschehn,

Und Göttern etwas abzuschlagen

Sei auch an keiner Daphne schön:

Aus Eigensinn zum Baume werden,

Wann treue Sehnsucht uns erschleicht,

Das sei die schlimmste Wahl auf Erden,

Der keine sonst an Thorheit gleicht.

Dem Phöbus gab ein neu Ergötzen,

Was man zu ihm vom Phöbus sprach,

Das er mit schmeichelhaften Sätzen

Von Scherz und Regung unterbrach.

Man merkte sich die Götterlehre:

Ein jeder liebte, ward geliebt,

Und fand, daß nichts die Lust vermehre,

Die Eintracht, Lenz und Dichtkunst gibt.

So flohen ihn Gefahr und Sorgen,

Und so entzückte seine Brust

Ein frischer Scherz mit jedem Morgen,

Mit jedem Abend neue Lust.

Er dachte bei den Wasserfällen:

Den Nectar, Götter! lass′ ich euch.

Was ist im Himmel diesen Quellen,

Was dieser Phyllis Busen gleich?

Der bärt′ge Zeus ersah die Freude.

Und des vergnügten Flüchtlings Glück;

Und er berief, aus bitterm Neide,

Ihn zeitig von der Welt zurück.

Dies lehrt uns, daß die frohe Stille,

Die Jugend, Witz und Kuß vereint,

Das Herz mit solcher Lust erfülle,

Die Götter selbst zu reizen scheint.