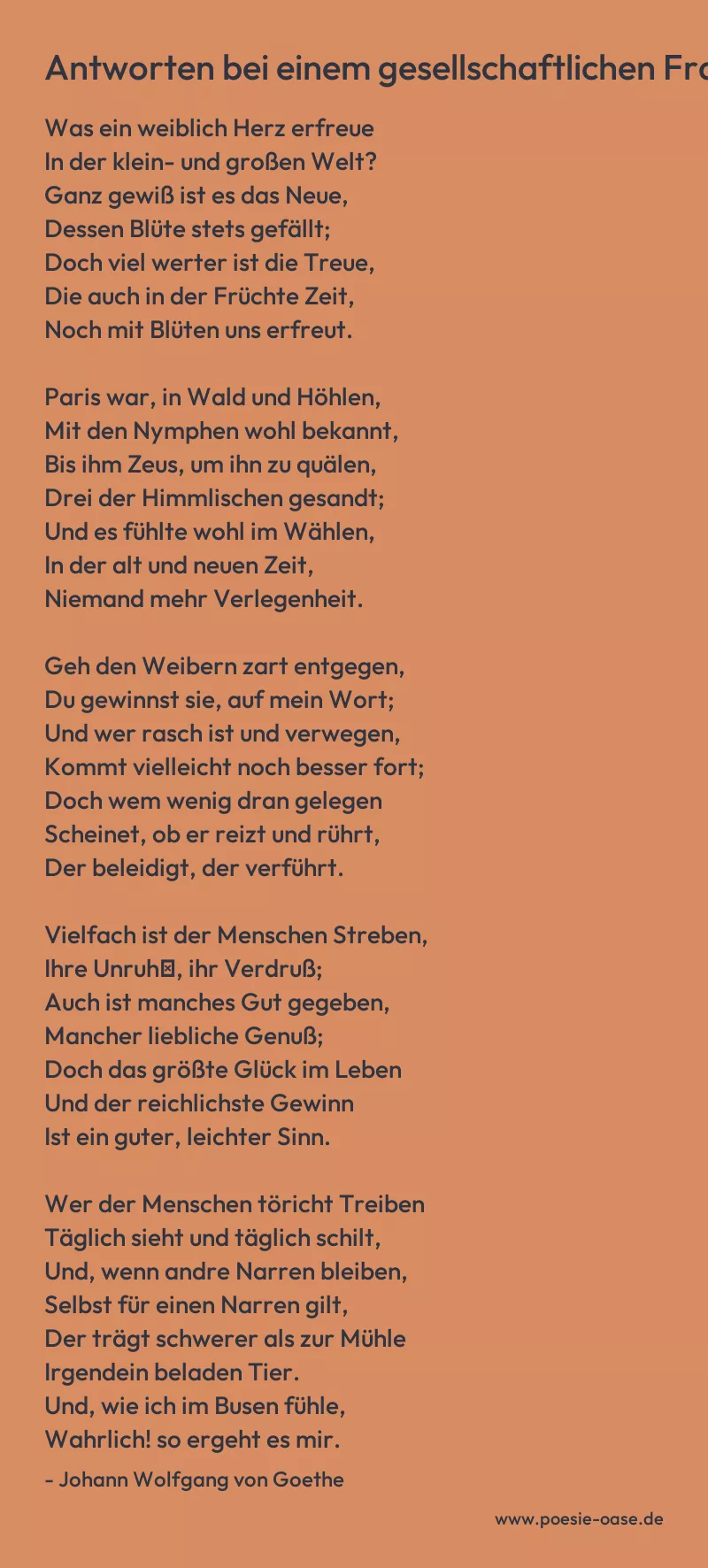

Was ein weiblich Herz erfreue

In der klein- und großen Welt?

Ganz gewiß ist es das Neue,

Dessen Blüte stets gefällt;

Doch viel werter ist die Treue,

Die auch in der Früchte Zeit,

Noch mit Blüten uns erfreut.

Paris war, in Wald und Höhlen,

Mit den Nymphen wohl bekannt,

Bis ihm Zeus, um ihn zu quälen,

Drei der Himmlischen gesandt;

Und es fühlte wohl im Wählen,

In der alt und neuen Zeit,

Niemand mehr Verlegenheit.

Geh den Weibern zart entgegen,

Du gewinnst sie, auf mein Wort;

Und wer rasch ist und verwegen,

Kommt vielleicht noch besser fort;

Doch wem wenig dran gelegen

Scheinet, ob er reizt und rührt,

Der beleidigt, der verführt.

Vielfach ist der Menschen Streben,

Ihre Unruh′, ihr Verdruß;

Auch ist manches Gut gegeben,

Mancher liebliche Genuß;

Doch das größte Glück im Leben

Und der reichlichste Gewinn

Ist ein guter, leichter Sinn.

Wer der Menschen töricht Treiben

Täglich sieht und täglich schilt,

Und, wenn andre Narren bleiben,

Selbst für einen Narren gilt,

Der trägt schwerer als zur Mühle

Irgendein beladen Tier.

Und, wie ich im Busen fühle,

Wahrlich! so ergeht es mir.