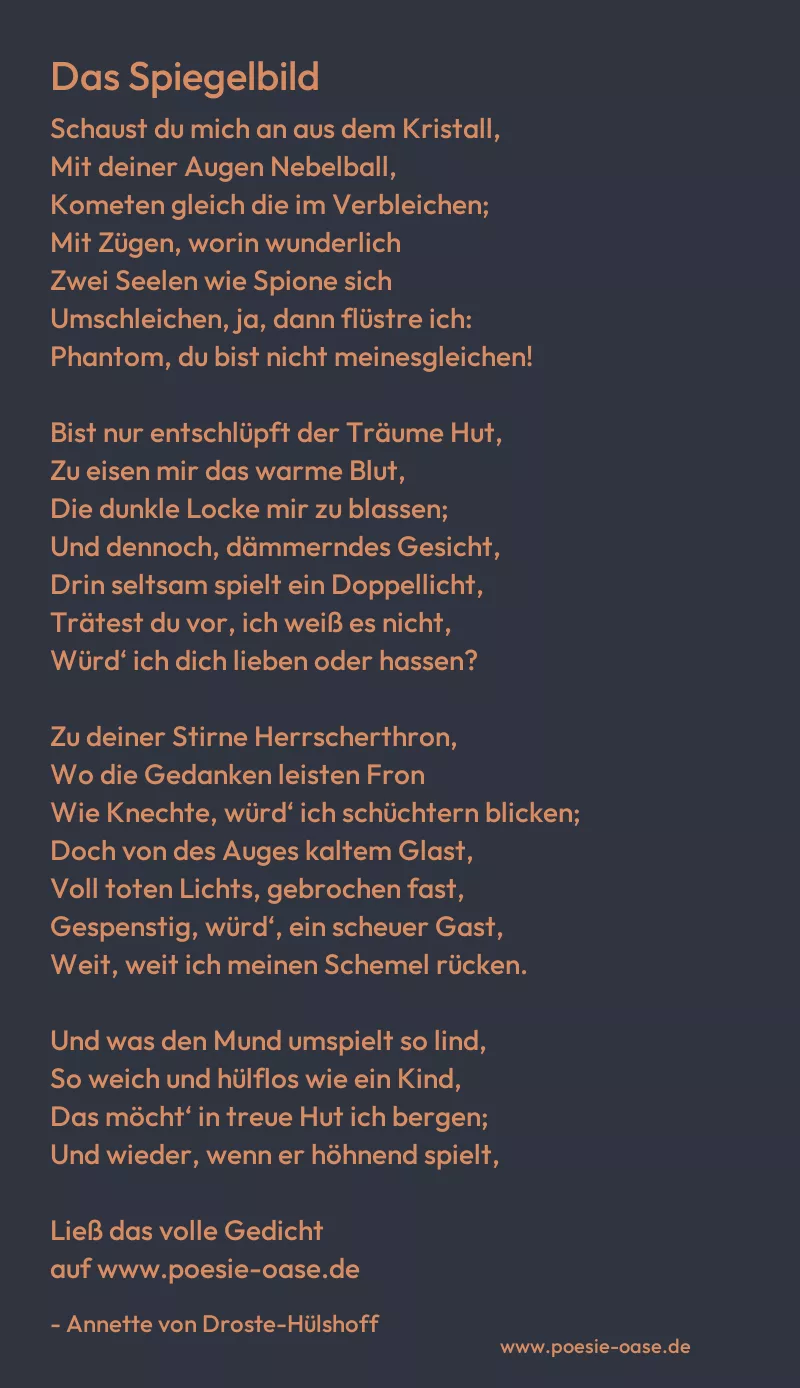

Schaust du mich an aus dem Kristall,

Mit deiner Augen Nebelball,

Kometen gleich die im Verbleichen;

Mit Zügen, worin wunderlich

Zwei Seelen wie Spione sich

Umschleichen, ja, dann flüstre ich:

Phantom, du bist nicht meinesgleichen!

Bist nur entschlüpft der Träume Hut,

Zu eisen mir das warme Blut,

Die dunkle Locke mir zu blassen;

Und dennoch, dämmerndes Gesicht,

Drin seltsam spielt ein Doppellicht,

Trätest du vor, ich weiß es nicht,

Würd‘ ich dich lieben oder hassen?

Zu deiner Stirne Herrscherthron,

Wo die Gedanken leisten Fron

Wie Knechte, würd‘ ich schüchtern blicken;

Doch von des Auges kaltem Glast,

Voll toten Lichts, gebrochen fast,

Gespenstig, würd‘, ein scheuer Gast,

Weit, weit ich meinen Schemel rücken.

Und was den Mund umspielt so lind,

So weich und hülflos wie ein Kind,

Das möcht‘ in treue Hut ich bergen;

Und wieder, wenn er höhnend spielt,

Wie von gespanntem Bogen zielt,

Wenn leis‘ es durch die Züge wühlt,

Dann möcht‘ ich fliehen wie vor Schergen.

Es ist gewiß, du bist nicht ich,

Ein fremdes Dasein, dem ich mich

Wie Moses nahe, unbeschuhet,

Voll Kräfte die mir nicht bewußt,

Voll fremden Leides, fremder Lust;

Gnade mir Gott, wenn in der Brust

Mir schlummernd deine Seele ruhet!

Und dennoch fühl‘ ich, wie verwandt,

Zu deinen Schauern mich gebannt,

Und Liebe muß der Furcht sich einen.

Ja, trätest aus Kristalles Rund,

Phantom, du lebend auf den Grund,

Nur leise zittern würd‘ ich, und

Mich dünkt – ich würde um dich weinen!