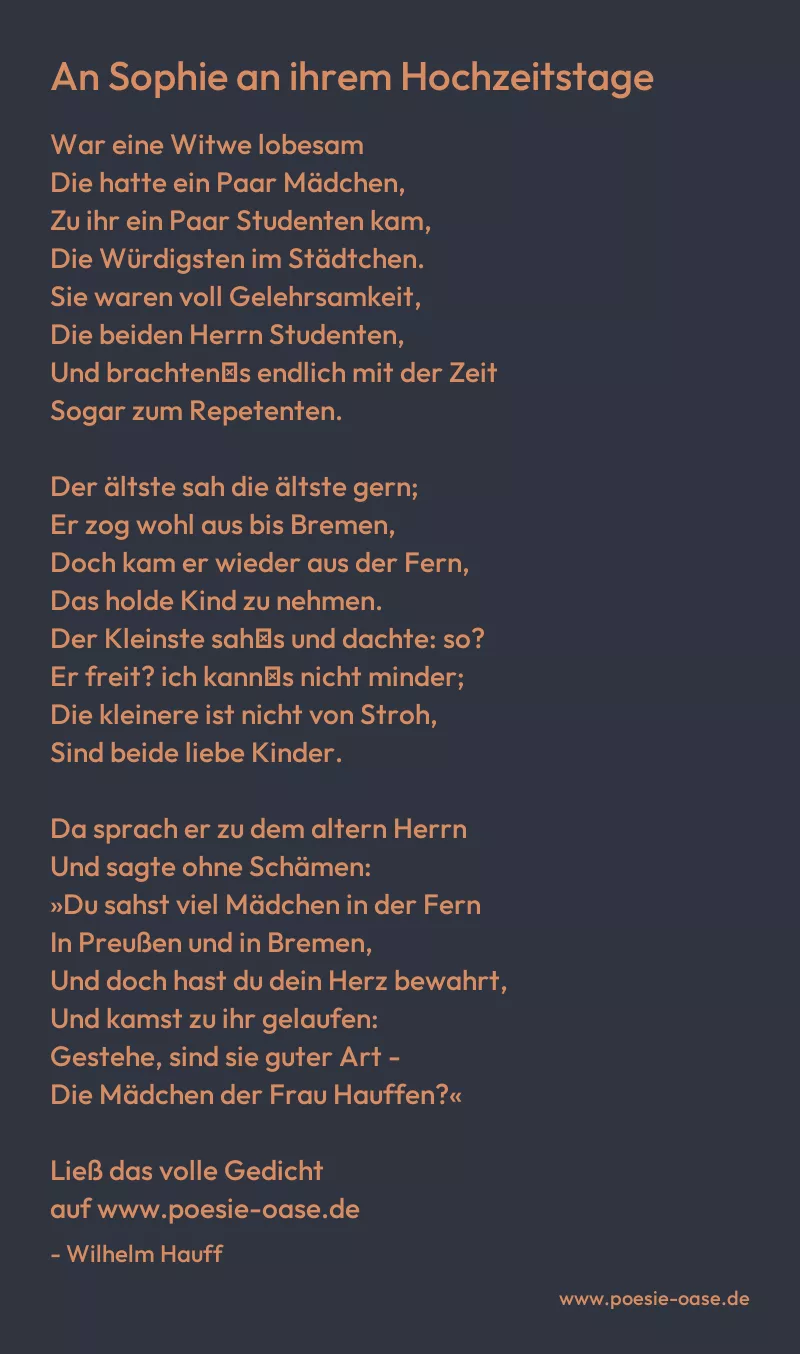

War eine Witwe lobesam

Die hatte ein Paar Mädchen,

Zu ihr ein Paar Studenten kam,

Die Würdigsten im Städtchen.

Sie waren voll Gelehrsamkeit,

Die beiden Herrn Studenten,

Und brachten′s endlich mit der Zeit

Sogar zum Repetenten.

Der ältste sah die ältste gern;

Er zog wohl aus bis Bremen,

Doch kam er wieder aus der Fern,

Das holde Kind zu nehmen.

Der Kleinste sah′s und dachte: so?

Er freit? ich kann′s nicht minder;

Die kleinere ist nicht von Stroh,

Sind beide liebe Kinder.

Da sprach er zu dem altern Herrn

Und sagte ohne Schämen:

»Du sahst viel Mädchen in der Fern

In Preußen und in Bremen,

Und doch hast du dein Herz bewahrt,

Und kamst zu ihr gelaufen:

Gestehe, sind sie guter Art –

Die Mädchen der Frau Hauffen?«

Da sprach der Herre hochgelahrt:

»Ich rat dir, nimm die Kleine,

Sie ist zwar etwas andrer Art

Und spitz′ger als die meine,

Sie ist gar zart und fein; wenn schon

Zuweilen etwas spröde,

Hast du den ersten Kuß davon,

So ist sie nicht mehr blöde.«

Das Freien ist fürwahr kein Scherz,

Es machet viel Beschwerden;

Doch faßt der Kleine sich ein Herz,

Sagt: »Willst du meine werden?«

Sie sagt nicht ja, sie sagt nicht nein,

Ist still und stumm gewesen,

Doch in der Augen klarem Schein

Hat er sein Glück gelesen.

Der Kleinste führt die Kleinste heim,

Sie haben sich gefunden,

Und aus der Freundschaft zartem Keim

Zwei Früchte schön entstunden.

Drum endet auch der Hochzeitreim,

Den ich für euch gewunden:

Es fehlte nur der Liebe Leim,

So waren sie gebunden.