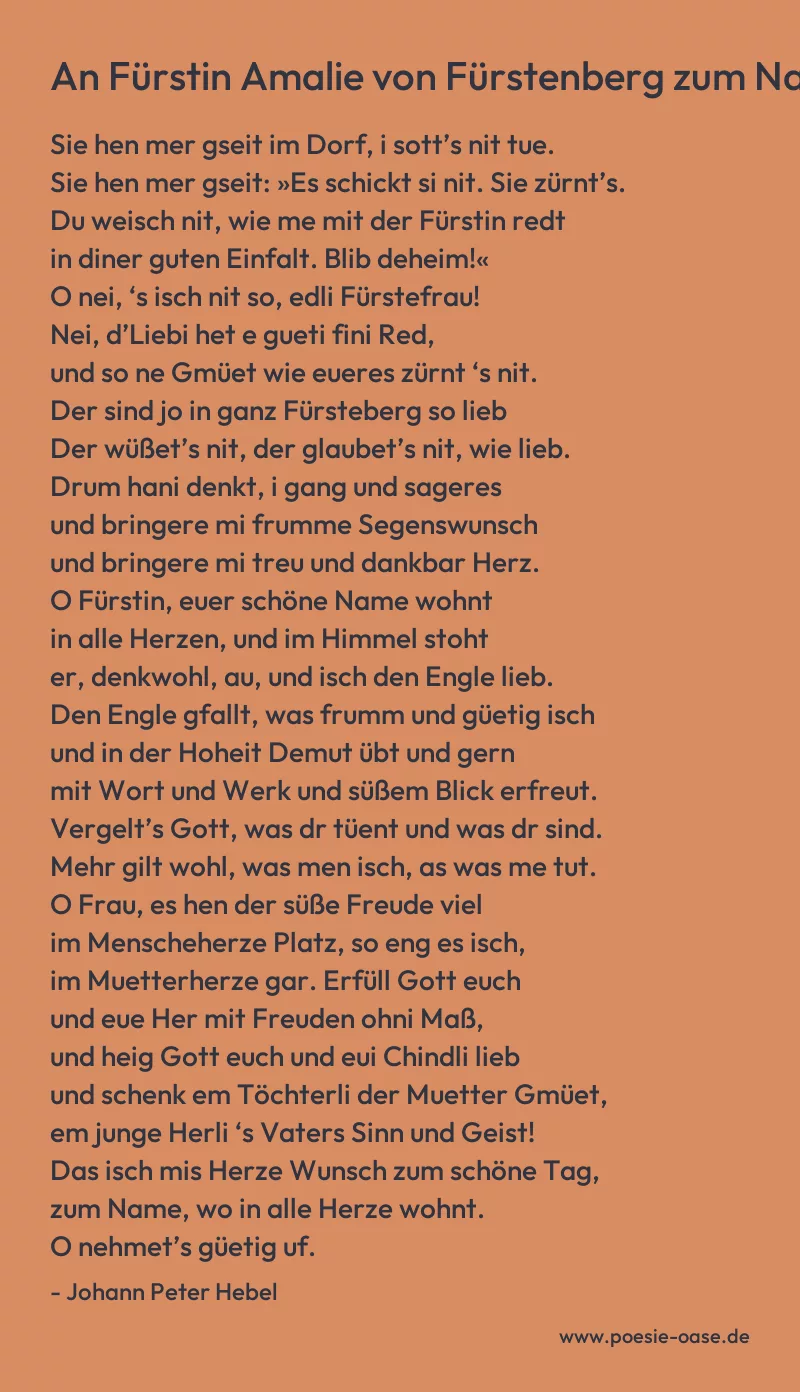

Sie hen mer gseit im Dorf, i sott’s nit tue.

Sie hen mer gseit: »Es schickt si nit. Sie zürnt’s.

Du weisch nit, wie me mit der Fürstin redt

in diner guten Einfalt. Blib deheim!«

O nei, ‘s isch nit so, edli Fürstefrau!

Nei, d’Liebi het e gueti fini Red,

und so ne Gmüet wie eueres zürnt ‘s nit.

Der sind jo in ganz Fürsteberg so lieb

Der wüßet’s nit, der glaubet’s nit, wie lieb.

Drum hani denkt, i gang und sageres

und bringere mi frumme Segenswunsch

und bringere mi treu und dankbar Herz.

O Fürstin, euer schöne Name wohnt

in alle Herzen, und im Himmel stoht

er, denkwohl, au, und isch den Engle lieb.

Den Engle gfallt, was frumm und güetig isch

und in der Hoheit Demut übt und gern

mit Wort und Werk und süßem Blick erfreut.

Vergelt’s Gott, was dr tüent und was dr sind.

Mehr gilt wohl, was men isch, as was me tut.

O Frau, es hen der süße Freude viel

im Menscheherze Platz, so eng es isch,

im Muetterherze gar. Erfüll Gott euch

und eue Her mit Freuden ohni Maß,

und heig Gott euch und eui Chindli lieb

und schenk em Töchterli der Muetter Gmüet,

em junge Herli ‘s Vaters Sinn und Geist!

Das isch mis Herze Wunsch zum schöne Tag,

zum Name, wo in alle Herze wohnt.

O nehmet’s güetig uf.

An Fürstin Amalie von Fürstenberg zum Namenstag

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „An Fürstin Amalie von Fürstenberg zum Namenstag“ von Johann Peter Hebel ist eine herzliche Huldigung und ein Ausdruck tiefer Wertschätzung für die Fürstin. Es beginnt mit einer kleinen Anekdote, die die Zögerlichkeit des Erzählers und die Warnungen aus seinem dörflichen Umfeld schildert. Die Dorfbewohner raten ihm, es nicht zu wagen, die Fürstin anzusprechen, da er mit seiner Einfalt und Unbeholfenheit anecken könnte. Doch der Erzähler überwindet seine anfängliche Scheu, da seine Liebe und Dankbarkeit für die Fürstin stärker sind als die Bedenken der anderen.

Der Kern des Gedichts liegt in der positiven Charakterisierung der Fürstin. Sie wird als liebenswürdig, gütig und demütig dargestellt, eine Frau, die ihre Hoheit mit Freundlichkeit und der Fähigkeit zu erfreuen verbindet. Der Erzähler betont die tiefe Zuneigung, die die Fürstin im Volk genießt, und suggeriert, dass ihr Name sogar im Himmel verankert ist und von den Engeln geschätzt wird. Dies unterstreicht die Vorstellung von der Fürstin als einer tugendhaften und beispielhaften Person. Die Verwendung von Adjektiven wie „schön“, „lieb“, „frumm“ und „güetig“ verstärkt das positive Bild, das von ihr gezeichnet wird.

Das Gedicht kulminiert in einem Segenswunsch, der die Fürstin und ihre Familie einschließt. Der Erzähler wünscht ihr Freude, ein erfülltes Herz, Gottes Segen und die Bewahrung ihrer Kinder. Bemerkenswert ist die Betonung der mütterlichen und väterlichen Eigenschaften, die den Wunsch nach Harmonie und dem Zusammenhalt der Familie widerspiegelt. Dies deutet darauf hin, dass Hebel nicht nur die Fürstin als Einzelperson, sondern auch ihre Rolle als Mutter und Familienoberhaupt würdigt. Der Wunsch nach einem „Muetter Gmüet“ für die Tochter und „Vaters Sinn und Geist“ für den Sohn deutet auf eine ausgewogene und liebevolle Erziehung hin.

Die Sprache des Gedichts ist volksnah und verwendet den alemannischen Dialekt, was eine persönliche und authentische Note verleiht. Die Einfachheit der Worte und die Direktheit der Ansprache unterstreichen die Ehrlichkeit und die aufrichtigen Gefühle des Erzählers. Das Gedicht ist ein schönes Beispiel für Hebels Fähigkeit, tiefe Emotionen in einer zugänglichen und warmherzigen Sprache auszudrücken. Es ist eine Hommage an eine wohlwollende Herrscherin, die im Herzen ihres Volkes wohnt und deren Tugenden bewundert werden.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.