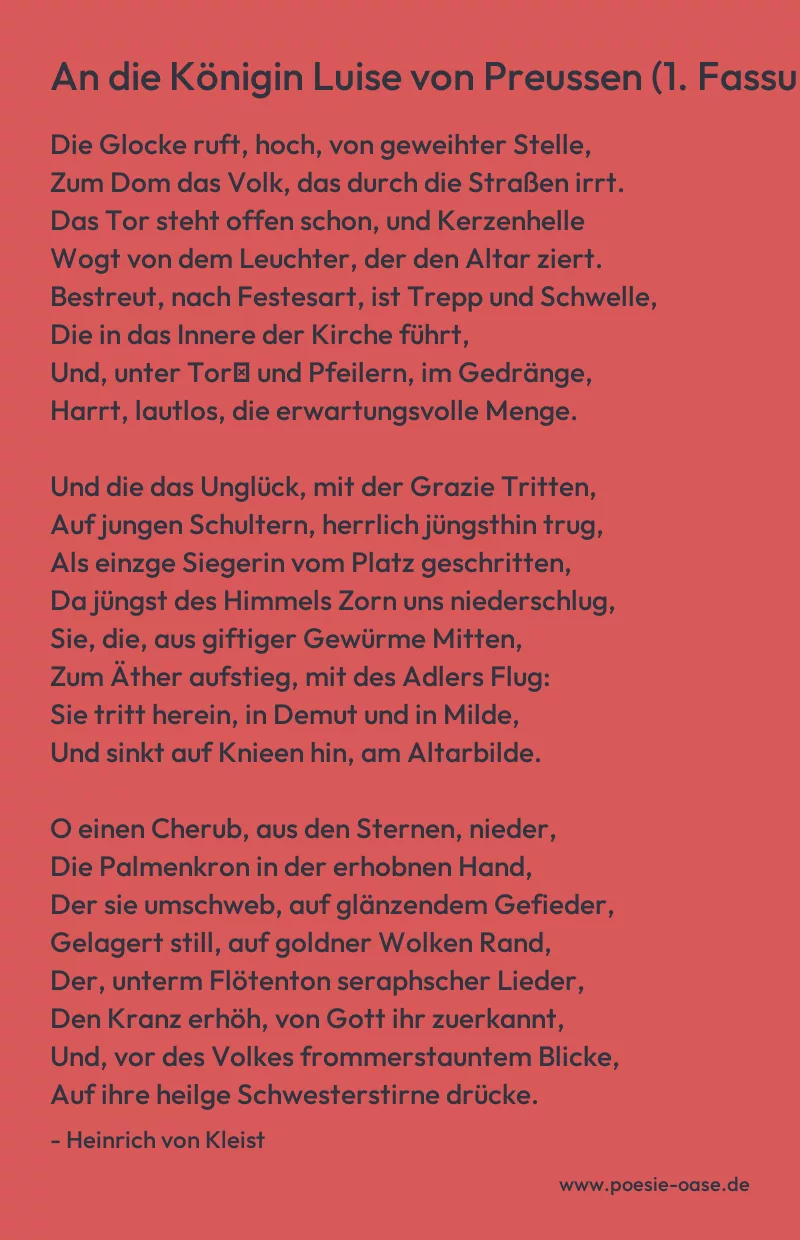

Die Glocke ruft, hoch, von geweihter Stelle,

Zum Dom das Volk, das durch die Straßen irrt.

Das Tor steht offen schon, und Kerzenhelle

Wogt von dem Leuchter, der den Altar ziert.

Bestreut, nach Festesart, ist Trepp und Schwelle,

Die in das Innere der Kirche führt,

Und, unter Tor′ und Pfeilern, im Gedränge,

Harrt, lautlos, die erwartungsvolle Menge.

Und die das Unglück, mit der Grazie Tritten,

Auf jungen Schultern, herrlich jüngsthin trug,

Als einzge Siegerin vom Platz geschritten,

Da jüngst des Himmels Zorn uns niederschlug,

Sie, die, aus giftiger Gewürme Mitten,

Zum Äther aufstieg, mit des Adlers Flug:

Sie tritt herein, in Demut und in Milde,

Und sinkt auf Knieen hin, am Altarbilde.

O einen Cherub, aus den Sternen, nieder,

Die Palmenkron in der erhobnen Hand,

Der sie umschweb, auf glänzendem Gefieder,

Gelagert still, auf goldner Wolken Rand,

Der, unterm Flötenton seraphscher Lieder,

Den Kranz erhöh, von Gott ihr zuerkannt,

Und, vor des Volkes frommerstauntem Blicke,

Auf ihre heilge Schwesterstirne drücke.