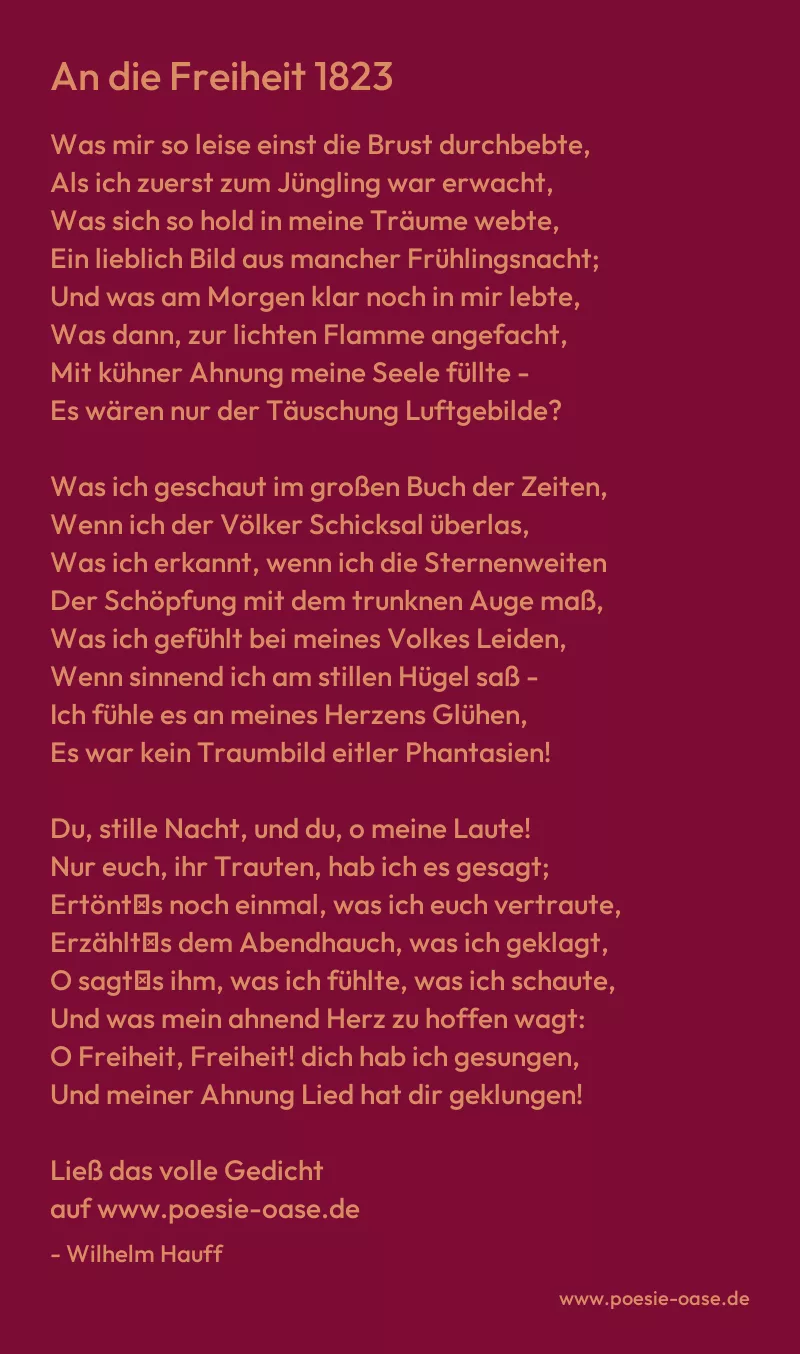

Was mir so leise einst die Brust durchbebte,

Als ich zuerst zum Jüngling war erwacht,

Was sich so hold in meine Träume webte,

Ein lieblich Bild aus mancher Frühlingsnacht;

Und was am Morgen klar noch in mir lebte,

Was dann, zur lichten Flamme angefacht,

Mit kühner Ahnung meine Seele füllte –

Es wären nur der Täuschung Luftgebilde?

Was ich geschaut im großen Buch der Zeiten,

Wenn ich der Völker Schicksal überlas,

Was ich erkannt, wenn ich die Sternenweiten

Der Schöpfung mit dem trunknen Auge maß,

Was ich gefühlt bei meines Volkes Leiden,

Wenn sinnend ich am stillen Hügel saß –

Ich fühle es an meines Herzens Glühen,

Es war kein Traumbild eitler Phantasien!

Du, stille Nacht, und du, o meine Laute!

Nur euch, ihr Trauten, hab ich es gesagt;

Ertönt′s noch einmal, was ich euch vertraute,

Erzählt′s dem Abendhauch, was ich geklagt,

O sagt′s ihm, was ich fühlte, was ich schaute,

Und was mein ahnend Herz zu hoffen wagt:

O Freiheit, Freiheit! dich hab ich gesungen,

Und meiner Ahnung Lied hat dir geklungen!

Die müde Sonne ist hinabgegangen,

Der Abendschein am Horizont zerrinnt,

Doch du, o Freiheit, spielst um meine Wangen,

Stiegst du hernieder mit dem Abendwind?

Nach dir, nach dir ringt heißer mein Verlangen,

Ich fühl′s, du schwebst um mich, so mild, so lind –

O weile hier, wirf ab die Adlerflügel!

Du schweigst? du meidest ewig Deutschlands Hügel?

Wohl lange ist′s, seit du so gerne wohntest

Bei unsern Ahnen in dem düstern Hain;

Dünkt dir, wie gern du auf den Bergen throntest

Vom eis′gen Belt bis an den alten Rhein?

Mit Eichenkränzen deine Söhne lohntest?

Das schöne Land soll ganz vergessen sein?

Noch denkst du sein; es wird dich wiedersehen,

Wird auch dein Geist dann längst mein Grab umwehen.