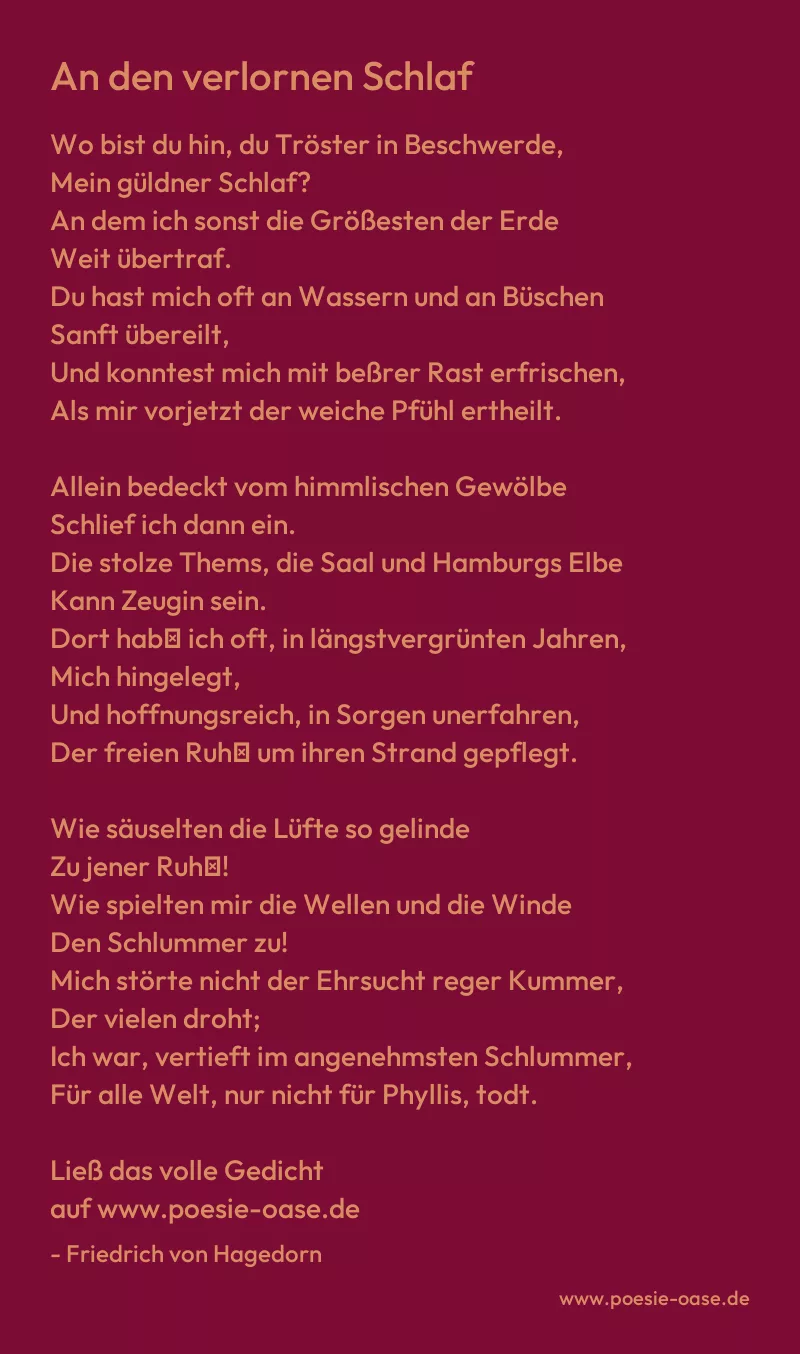

Wo bist du hin, du Tröster in Beschwerde,

Mein güldner Schlaf?

An dem ich sonst die Größesten der Erde

Weit übertraf.

Du hast mich oft an Wassern und an Büschen

Sanft übereilt,

Und konntest mich mit beßrer Rast erfrischen,

Als mir vorjetzt der weiche Pfühl ertheilt.

Allein bedeckt vom himmlischen Gewölbe

Schlief ich dann ein.

Die stolze Thems, die Saal und Hamburgs Elbe

Kann Zeugin sein.

Dort hab′ ich oft, in längstvergrünten Jahren,

Mich hingelegt,

Und hoffnungsreich, in Sorgen unerfahren,

Der freien Ruh′ um ihren Strand gepflegt.

Wie säuselten die Lüfte so gelinde

Zu jener Ruh′!

Wie spielten mir die Wellen und die Winde

Den Schlummer zu!

Mich störte nicht der Ehrsucht reger Kummer,

Der vielen droht;

Ich war, vertieft im angenehmsten Schlummer,

Für alle Welt, nur nicht für Phyllis, todt.

Sie eilte dort, in jugendlichen Träumen,

Mir immer nach;

Bald in der Flur, bald unter hohen Bäumen,

Bald an dem Bach.

Oft stolz im Putz, oft leicht im Schäferkleide,

Mit offner Brust,

Stets lächelnd hold im Ueberfluß der Freude:

Schön von Gestalt, noch schöner durch die Lust.

Mein alter Freund, mein Schlaf, erscheine wieder!

Wie wünsch ich dich!

Du Sohn der Nacht, o breite dein Gefieder

Auch über mich!

Verlaß dafür den Wuchrer, ihn zu strafen,

Den Trug ergötzt:

Hingegen laß den wachen Codrus schlafen,

Der immer reimt und immer übersetzt.