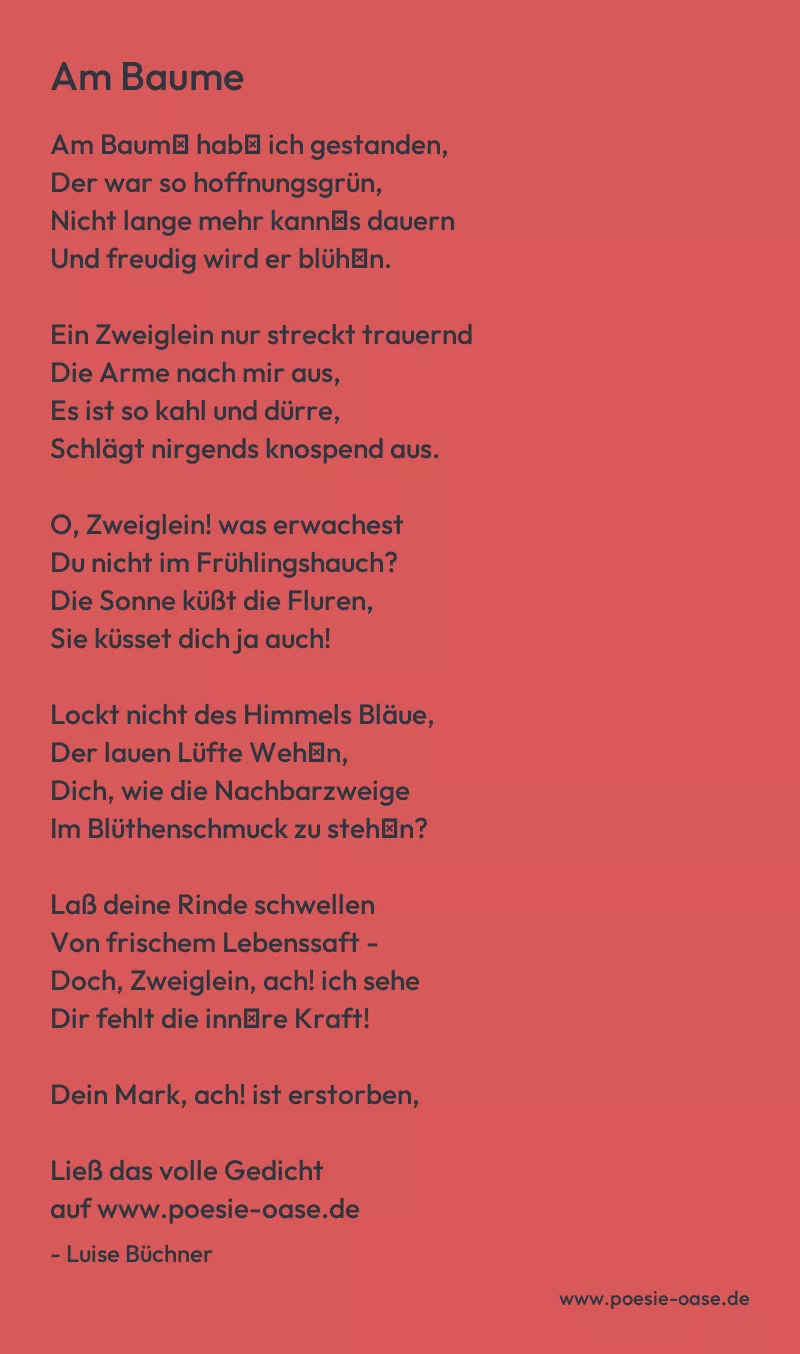

Am Baum′ hab′ ich gestanden,

Der war so hoffnungsgrün,

Nicht lange mehr kann′s dauern

Und freudig wird er blüh′n.

Ein Zweiglein nur streckt trauernd

Die Arme nach mir aus,

Es ist so kahl und dürre,

Schlägt nirgends knospend aus.

O, Zweiglein! was erwachest

Du nicht im Frühlingshauch?

Die Sonne küßt die Fluren,

Sie küsset dich ja auch!

Lockt nicht des Himmels Bläue,

Der lauen Lüfte Weh′n,

Dich, wie die Nachbarzweige

Im Blüthenschmuck zu steh′n?

Laß deine Rinde schwellen

Von frischem Lebenssaft –

Doch, Zweiglein, ach! ich sehe

Dir fehlt die inn′re Kraft!

Dein Mark, ach! ist erstorben,

Vom Winterfrost verzehrt,

Dein zartes Leben haben

Die Stürme rauh zerstört.

Für dich scheint keine Sonne,

Weht keine Frühlingsluft,

Dir sind die Lenzgefilde

Nur eine Todtengruft. –

Ich gehe still von dannen,

Und denk′ an dich zurück,

Und an so mancher Herzen

Dahin gewelktes Glück.

In deren zarte Blüthe

Auch drang so eisig Weh′n,

Daß unter den Lebend′gen

Sie wie Gestorb′ne steh′n!