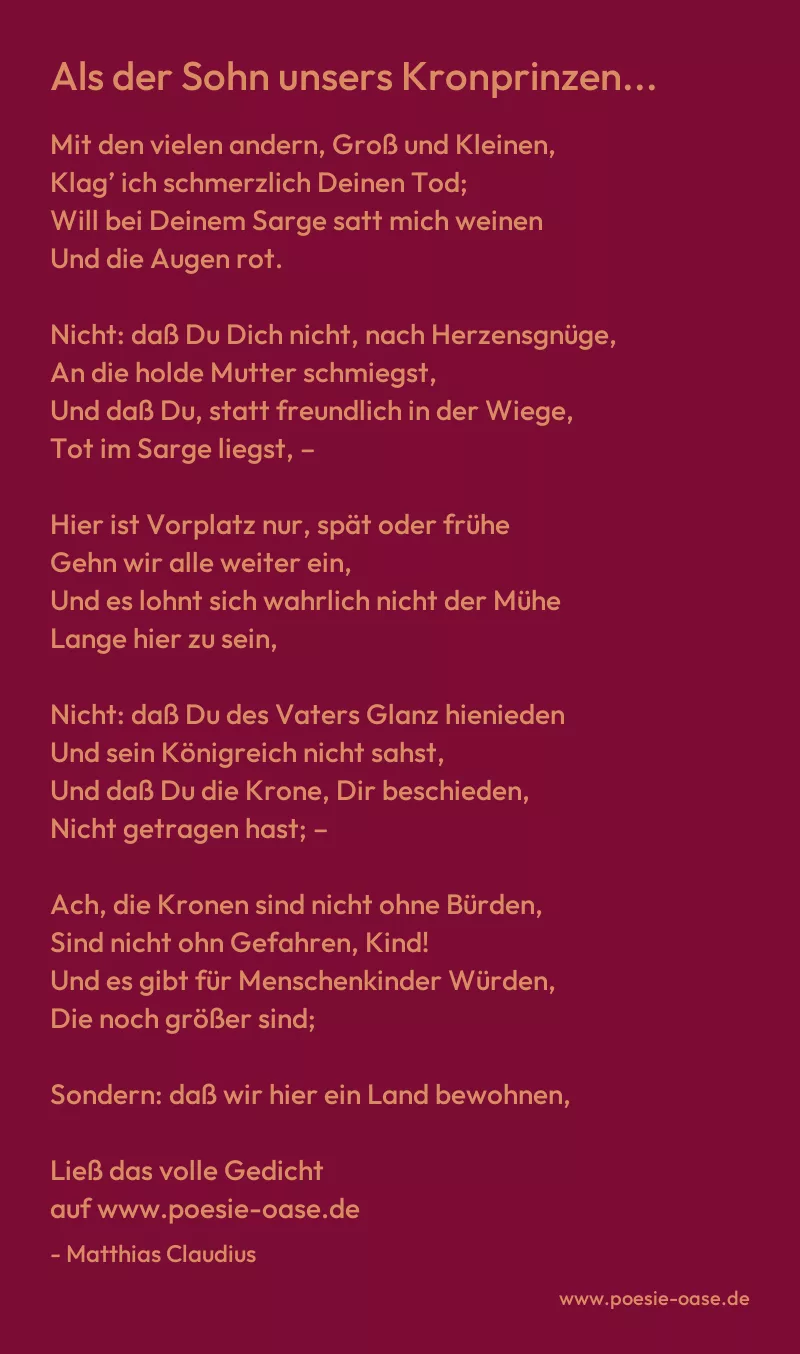

Mit den vielen andern, Groß und Kleinen,

Klag’ ich schmerzlich Deinen Tod;

Will bei Deinem Sarge satt mich weinen

Und die Augen rot.

Nicht: daß Du Dich nicht, nach Herzensgnüge,

An die holde Mutter schmiegst,

Und daß Du, statt freundlich in der Wiege,

Tot im Sarge liegst, –

Hier ist Vorplatz nur, spät oder frühe

Gehn wir alle weiter ein,

Und es lohnt sich wahrlich nicht der Mühe

Lange hier zu sein,

Nicht: daß Du des Vaters Glanz hienieden

Und sein Königreich nicht sahst,

Und daß Du die Krone, Dir beschieden,

Nicht getragen hast; –

Ach, die Kronen sind nicht ohne Bürden,

Sind nicht ohn Gefahren, Kind!

Und es gibt für Menschenkinder Würden,

Die noch größer sind;

Sondern: daß wir hier ein Land bewohnen,

Wo der Rost das Eisen frißt,

Wo durchhin, um Hütten wie um Thronen,

Alles brechlich ist;

Wo wir hin aufs Ungewisse wandeln,

Und in Nacht und Nebel gehn,

Nur nach Wahn und Schein und Täuschung handeln,

Und das Licht nicht sehn;

Wo im Dunkeln wir uns freun und weinen,

Und rund um uns, rund umher,

Alles, alles, mag es noch so scheinen,

Eitel ist und leer.

O du Land des Wesens und der Wahrheit,

Unvergänglich für und für!

Mich verlangt nach dir und deiner Klarheit;

Mich verlangt nach dir.