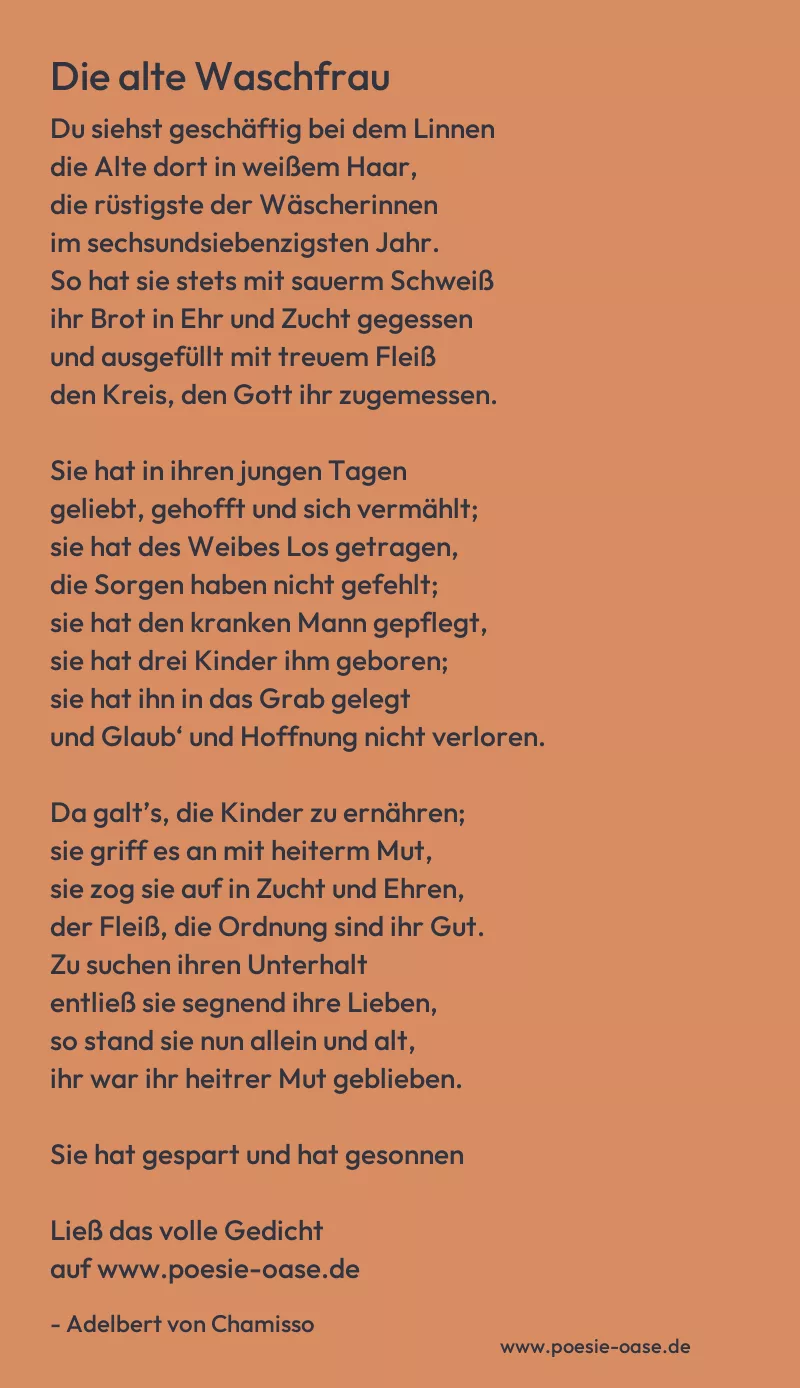

Du siehst geschäftig bei dem Linnen

die Alte dort in weißem Haar,

die rüstigste der Wäscherinnen

im sechsundsiebenzigsten Jahr.

So hat sie stets mit sauerm Schweiß

ihr Brot in Ehr und Zucht gegessen

und ausgefüllt mit treuem Fleiß

den Kreis, den Gott ihr zugemessen.

Sie hat in ihren jungen Tagen

geliebt, gehofft und sich vermählt;

sie hat des Weibes Los getragen,

die Sorgen haben nicht gefehlt;

sie hat den kranken Mann gepflegt,

sie hat drei Kinder ihm geboren;

sie hat ihn in das Grab gelegt

und Glaub‘ und Hoffnung nicht verloren.

Da galt’s, die Kinder zu ernähren;

sie griff es an mit heiterm Mut,

sie zog sie auf in Zucht und Ehren,

der Fleiß, die Ordnung sind ihr Gut.

Zu suchen ihren Unterhalt

entließ sie segnend ihre Lieben,

so stand sie nun allein und alt,

ihr war ihr heitrer Mut geblieben.

Sie hat gespart und hat gesonnen

und Flachs gekauft und nachts gewacht,

den Flachs zu feinem Garn gesponnen,

das Garn dem Weber hingebracht;

der hat’s gewebt zu Leinewand.

Die Schere brauchte sie, die Nadel,

und nähte sich mit eigner Hand

ihr Sterbehemde sonder Tadel.

Ihr Hemd, ihr Sterbehernd, sie schätzt es,

verwahrt’s im Schrein am Ehrenplatz;

es ist ihr Erstes und ihr Letztes,

ihr Kleinod, ihr ersparter Schatz.

Sie legt es an, des Herren Wort

am Sonntag früh sich einzuprägen;

dann legt sie’s wohlgefällig fort,

bis sie darin zur Ruh sie legen.

Und ich, an meinem Abend, wollte,

ich hätte, diesem Weibe gleich,

erfüllt, was ich erfüllen sollte

in meinen Grenzen und Bereich;

ich wollt‘, ich hätte so gewußt

am Kelch des Lebens mich zu laben,

und könnt‘ am Ende gleiche Lust

an meinem Sterbehemde haben.