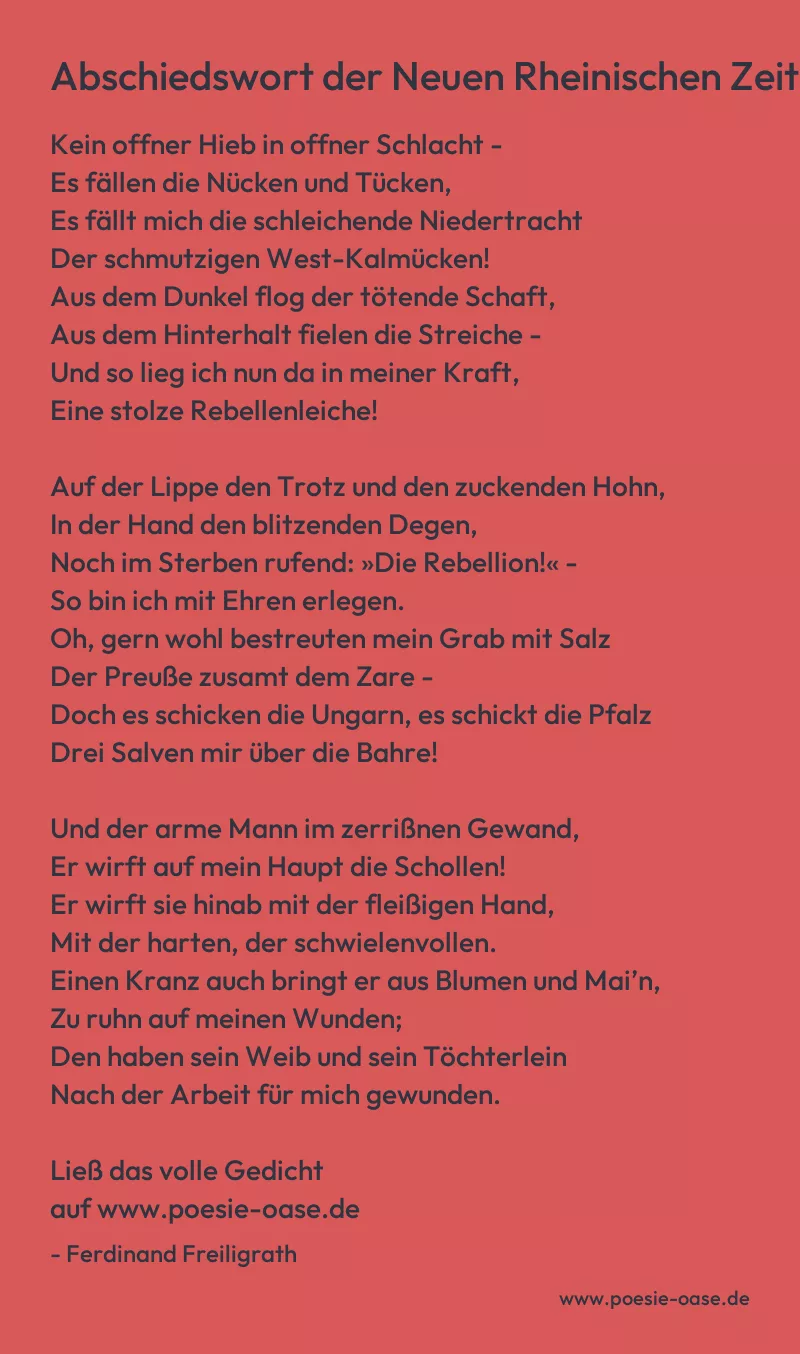

Kein offner Hieb in offner Schlacht –

Es fällen die Nücken und Tücken,

Es fällt mich die schleichende Niedertracht

Der schmutzigen West-Kalmücken!

Aus dem Dunkel flog der tötende Schaft,

Aus dem Hinterhalt fielen die Streiche –

Und so lieg ich nun da in meiner Kraft,

Eine stolze Rebellenleiche!

Auf der Lippe den Trotz und den zuckenden Hohn,

In der Hand den blitzenden Degen,

Noch im Sterben rufend: »Die Rebellion!« –

So bin ich mit Ehren erlegen.

Oh, gern wohl bestreuten mein Grab mit Salz

Der Preuße zusamt dem Zare –

Doch es schicken die Ungarn, es schickt die Pfalz

Drei Salven mir über die Bahre!

Und der arme Mann im zerrißnen Gewand,

Er wirft auf mein Haupt die Schollen!

Er wirft sie hinab mit der fleißigen Hand,

Mit der harten, der schwielenvollen.

Einen Kranz auch bringt er aus Blumen und Mai’n,

Zu ruhn auf meinen Wunden;

Den haben sein Weib und sein Töchterlein

Nach der Arbeit für mich gewunden.

Nun ade, nun ade, du kämpfende Welt,

Nun ade, ihr ringenden Heere!

Nun ade, du pulvergeschwärztes Feld,

Nun ade, ihr Schwerter und Speere!

Nun ade – doch nicht für immer ade!

Denn sie töten den Geist nicht, ihr Brüder!

Bald richt ich mich rasselnd in die Höh’,

Bald kehr ich reisiger wieder!

Wenn die letzte Krone wie Glas zerbricht,

In des Kampfes Wettern und Flammen,

Wenn das Volk sein letztes »Schuldig!« spricht,

Dann stehn wir wieder zusammen!

Mit dem Wort, mit dem Schwert, an der Donau, am Rhein –

Eine allzeit treue Gesellin

Wird dem Throne zerschmetternden Volke sein

Die Geächtete, die Rebellin!