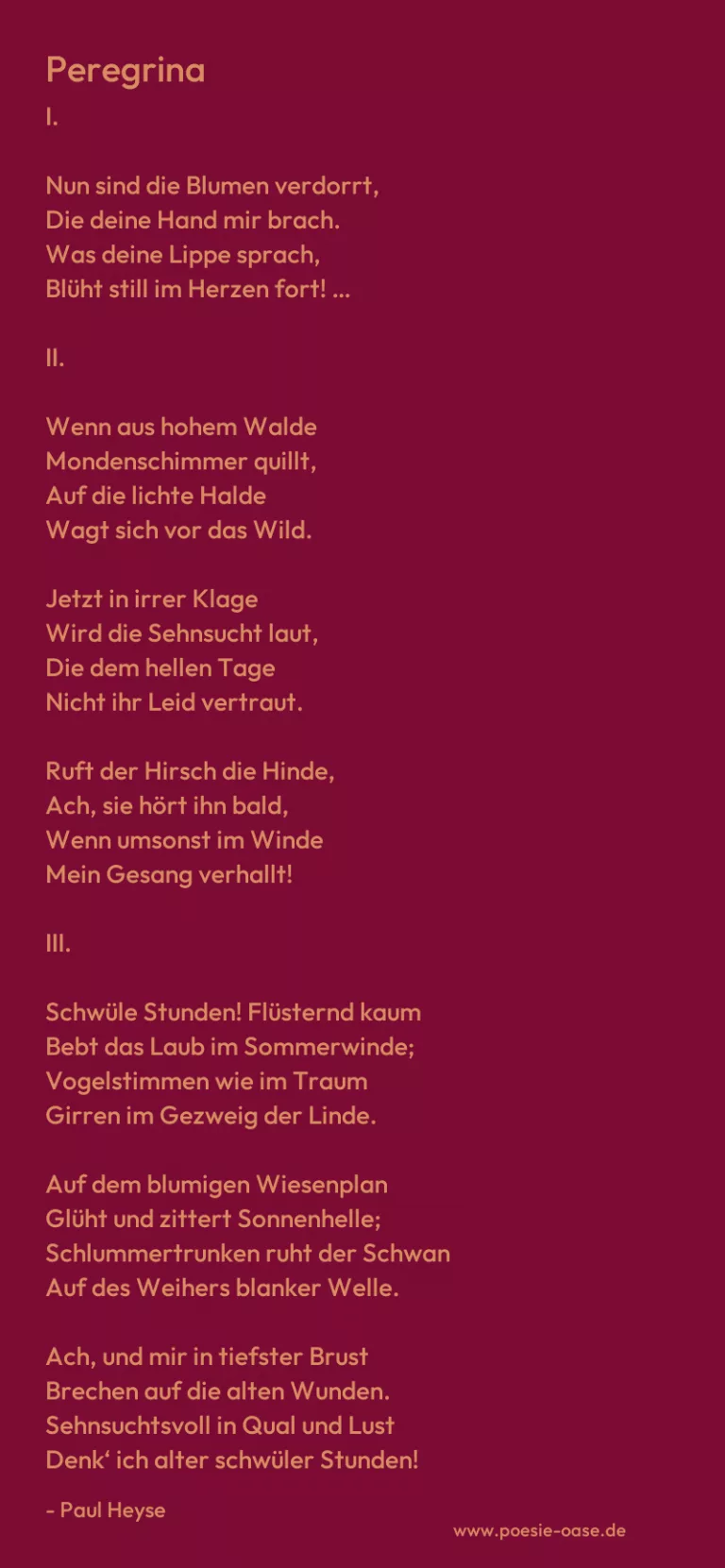

Wie süß im dämmerhellen Walde,

Wenn Harzduft von den Bäumen trieft,

Zu ruhen an der Bergeshalde,

In alter Sänger Lied vertieft!

Rings Stille, daß vom Lärm der Erde

Kaum einen Ton dein Ohr vernimmt,

Als das Geläut der Ziegenherde,

Die einsam an der Halde klimmt.

Und, wie dich aus den alten Rollen

Der Hauch vergangner Zeit umquillt,

Versinkt das Heut mit seinem Wollen

Und Thun dir wie ein Schattenbild.

Ist diese Luft, die mir mit leisen

Windhauchen um die Schläfe spielt,

Nicht noch dieselbe, die den Weisen

Chaldäas einst die Stirn gekühlt?

Sah dem verglüh′nden Sonnengolde

Im Westen dort nicht so wie du

An ihres Tristans Arm Isolde

Vom Waldesrande träumend zu?

Unsterblich, wie vor tausend Jahren,

Blühn noch die Fluren, grünt das Laub,

Und die Geschlechter, welche waren,

Sie wären Asche nur und Staub?

Nein! in dem Werden und Entfalten

Zieht immer das Gewes′ne nur

Durch alle Formen und Gestalten

Der rastlos kreisenden Natur.

Nicht anders lebst du selbst als jene,

Die vor Jahrtausenden gelebt;

Alt, wie die Erde, ist die Thräne,

Die eben dir am Auge bebt.

Du denkst es; schon am Waldessaume

Erlosch die Glut des Abendscheins;

Es dunkelt, und du wirst im Traume,

Mit allen, die gewesen, eins.