Wo schlägt ein Herz das bleibend fühlt?

Wo ruht ein Grund nicht stäts durchwühlt,

Wo strahlt ein See nicht stäts durchspült,

Ein Mutterschoß, der nie erkühlt,

Ein Spiegel nicht für jedes Bild

Wo ist ein Grund, ein Dach, ein Schild,

Ein Himmel, der kein Wolkenflug

Ein Frühling, der kein Vögelzug,

Wo eine Spur, die ewig treu

Ein Gleis, das nicht stäts neu und neu,

Ach wo ist Bleibens auf der Welt,

Ein redlich ein gefriedet Feld,

Ein Blick der hin und her nicht schweift,

Und dies und das und nichts ergreift,

Ein Geist, der sammelt und erbaut,

Ach wo ist meiner Sehnsucht Braut;

Ich trage einen treuen Stern

Und pflanzt ihn in den Himmel gern

Und find kein Plätzchen tief und klar,

Und keinen Felsgrund zum Altar,

Hilf suchen, Süße, halt o halt!

Ein jeder Himmel leid′t Gewalt!

Amen!

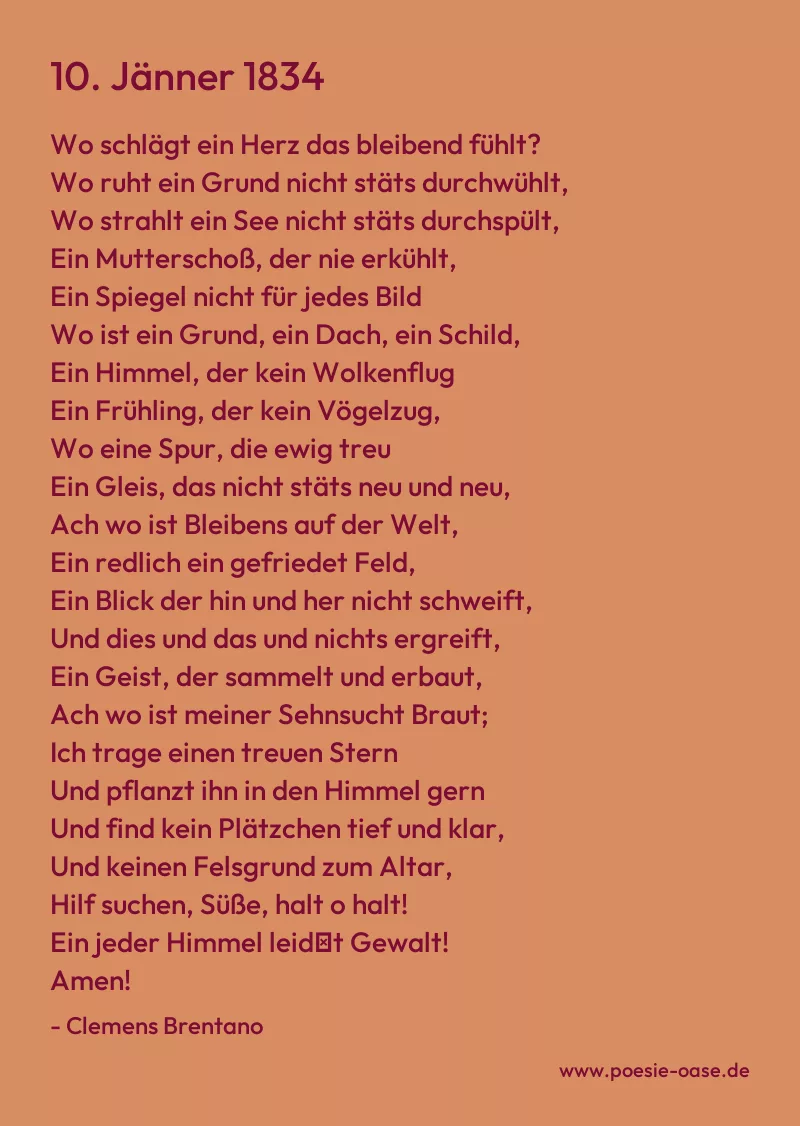

10. Jänner 1834

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „10. Jänner 1834“ von Clemens Brentano ist eine melancholische Suche nach Beständigkeit in einer Welt, die von ständiger Veränderung und Unbeständigkeit geprägt ist. Der Autor stellt eine Reihe rhetorischer Fragen, die die Suche nach einem Ort, einer Person oder einem Gefühl von dauerhaftem Halt und Sicherheit verdeutlichen. Die Fragen beginnen mit „Wo…“ und beschreiben verschiedene Aspekte des Lebens, von der menschlichen Erfahrung des Fühlens und Liebens bis hin zur Natur mit ihren ständigen Veränderungen. Die Wiederholung dieser Frage unterstreicht die Dringlichkeit und Verzweiflung des Sprechers.

Die zentralen Motive des Gedichts sind die Unbeständigkeit und die Vergänglichkeit. Brentano greift eine Vielzahl von Bildern auf, die die ständige Bewegung und Veränderung im Leben symbolisieren: durchwühlte Gründe, durchspülte Seen, Wolkenflüge, Vögelzüge. Er sehnt sich nach einem Ort der Ruhe und des Friedens, einem „redlich ein gefriedet Feld“, das frei von den Turbulenzen der Welt ist. Die Suche nach einer „Braut“ am Ende der ersten Strophen legt nahe, dass der Autor auch eine Sehnsucht nach tiefer zwischenmenschlicher Verbindung und Liebe verspürt, die ihn in seinem Streben nach Beständigkeit unterstützen könnte.

Der Sprecher drückt seine Hoffnung aus, indem er versucht, einen „treuen Stern“ am Himmel zu platzieren, was ein Bild von Hoffnung und Idealismus darstellt. Doch selbst der Himmel ist kein sicherer Ort, da er „Gewalt“ erleidet, wie am Ende des Gedichts festgestellt wird. Dieser Schlusssatz, der mit „Amen!“ endet, verleiht dem Gedicht eine tiefe religiöse Note und lässt auf eine tiefe Verzweiflung des Autors schließen, der sich nach einer ewigen Wahrheit sehnt, die er jedoch in der Welt nicht finden kann.

Die Sprache des Gedichts ist geprägt von einer einfachen, aber eindringlichen Bildsprache. Die Verwendung von Reimen und der rhythmische Aufbau verleihen dem Gedicht eine musikalische Qualität, die die Emotionen des Sprechers verstärkt. Brentanos poetischer Stil ist hier von einer Sehnsucht nach Beständigkeit und einem tiefen Gefühl der Unruhe gekennzeichnet, das er in einer Reihe von Fragen und Bildern ausdrückt. Die Endgültigkeit der Aussage „Ein jeder Himmel leid′t Gewalt!“ und das anschließende „Amen!“ unterstreichen das Scheitern seiner Suche nach ewiger Ruhe und Geborgenheit.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.