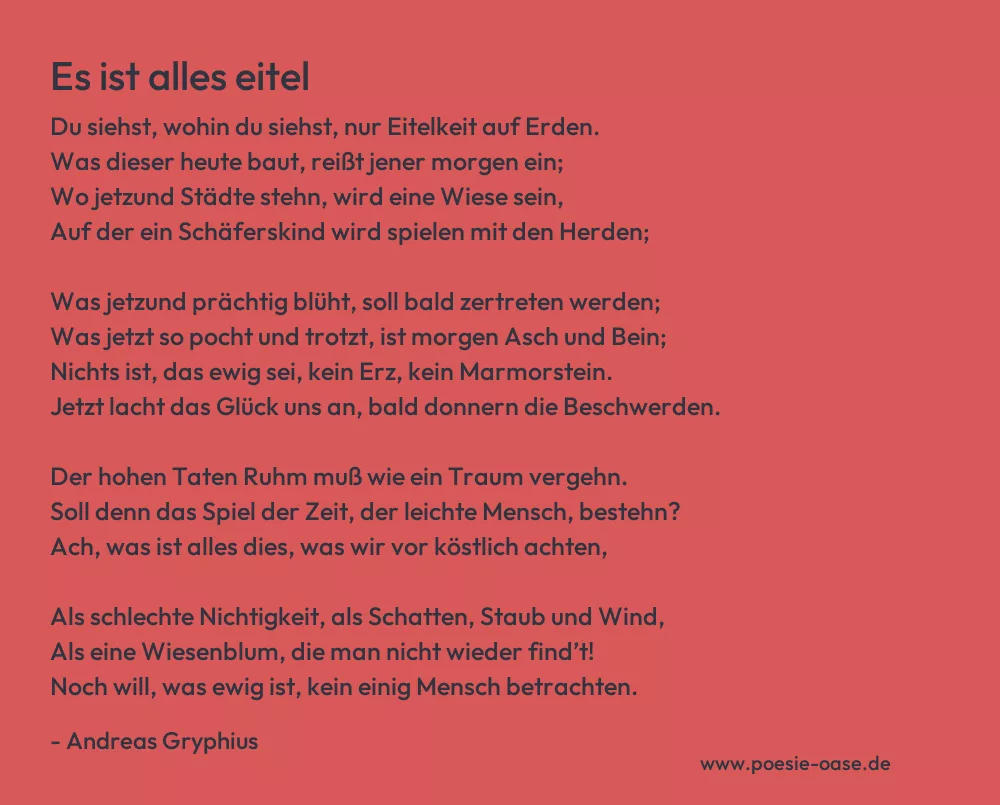

Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.

Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein;

Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein,

Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden;

Was jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden;

Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein;

Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein.

Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden.

Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehn.

Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehn?

Ach, was ist alles dies, was wir vor köstlich achten,

Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind,

Als eine Wiesenblum, die man nicht wieder find’t!

Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten.