Schien′ ich dir nicht verächtlich,

Ich würde dich bewundern,

Dem Himmel naher Eichbaum!

Trotz deines Hochmuths bleibe

Ich gegen dich noch billig.

Es ist ein schöner Anblick:

Den Wolkenzug, der prachtvoll

Den Himmelsraum durchwallet,

Wenn deiner Riesenscheitel

Er naht, aus Ehrfurcht oder

Weil seinen Lauf du zögerst,

Auf einmal sachter wandeln

Zu sehn; es ist ein schöner,

Bewundernswerther Anblick:

Dich mit dem Sturm, dem Sohne

Der Lust, des Donners Bruder,

In lautem, fürchterlichem,

Hartnäck′gem Kampf zu sehen;

Der Sturm, der sieggewohnte,

Weicht nicht; es weichest aber

Auch du nicht, breitest mächtig

Und trotzig deine weiten,

Der Furcht unkund′gen Arme

Dem Wüthenden entgegen,

Und stemmest stets von neuem

Ihm die zurückgedrängte

Zornvolle Stirn entgegen,

Der niedrigeren Bäume,

Der furchtsamen Gebüsche,

Die rings um dich her beben,

Gewaltiger Beschützer!

Das bist du; warum aber

Vergißt du, oder willst du

Nicht wissen, daß die Menschen

Mit liebender Bewundrung

Beim Rosenstrauch verweilen,

Deß liebliches Gedüft sie

Von weitem schon erreichet?

In ihren Liedern singen

Sie oft vom Untergange

Des einen und des andern,

»Schön ist′s, doch auch gefährlich,

Sein Haupt bis in die Wolken

Furchtbares Reich zu heben!«

So singen sie. »O Rose,

Warum ist dir, o Holde,

Ein so beschränktes Dasein

Auf unsrer Flur verliehen?«

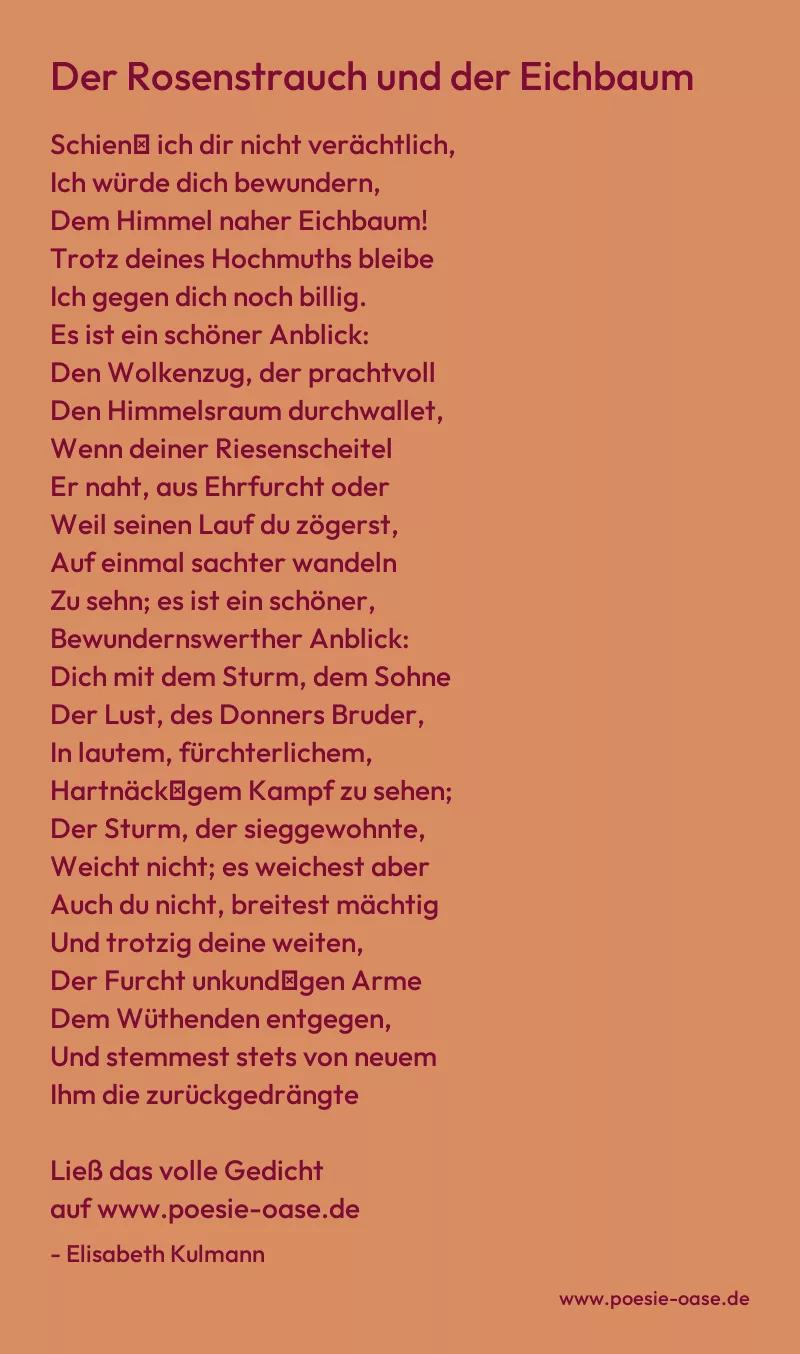

Der Rosenstrauch und der Eichbaum

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Rosenstrauch und der Eichbaum“ von Elisabeth Kulmann ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Themen Hochmut, Bewunderung, Beständigkeit und Vergänglichkeit, verpackt in einer Gegenüberstellung von zwei Natursymbolen. Es beginnt mit einer scheinbar herablassenden Äußerung des Rosenstrauchs, der den Eichbaum bewundert, jedoch gleichzeitig seinen Hochmut kritisiert. Die Rose scheint sich selbst als weniger beeindruckend einzustufen, räumt aber die Ehrfurcht des Eichbaums vor der Natur, insbesondere dem Sturm, ein.

Der Hauptteil des Gedichts widmet sich der Beschreibung des Eichbaums in seiner Auseinandersetzung mit dem Sturm. Kulmann zeichnet hier ein eindrucksvolles Bild von Stärke und Widerstandsfähigkeit. Der Eichbaum wird als majestätisch, unerschrocken und beschützend dargestellt, der den um ihn herum bebenden, kleineren Pflanzen Schutz bietet. Er ist ein Symbol für Beständigkeit und die Fähigkeit, Widrigkeiten zu trotzen. Der Sturm, als Sohn der Lust und des Donners Bruder, repräsentiert die Naturgewalt und die Herausforderungen des Lebens.

Der Umschwung des Gedichts findet in der Frage nach der Vergesslichkeit des Eichbaums statt. Er scheint zu übersehen, dass die Menschen nicht seine Stärke und Unbeugsamkeit bewundern, sondern die zarte Schönheit des Rosenstrauchs. Das Gedicht lenkt die Aufmerksamkeit auf die menschliche Wertschätzung für Schönheit, Duft und Vergänglichkeit. Die Menschen singen Lieder über das Schicksal sowohl des Eichbaums als auch der Rose und betonen die Ambivalenz von Schönheit und Gefahr, von Größe und Begrenzung.

Abschließend stellt Kulmann die Frage nach dem begrenzten Dasein der Rose, was die Vergänglichkeit der Schönheit und die menschliche Sehnsucht nach Ewigkeit hervorhebt. Die Rose, obwohl zart und begrenzt, wird von den Menschen aufgrund ihrer Schönheit und ihres Duftes bewundert. Der Eichbaum, der Stärke und Widerstand verkörpert, wird für seine Größe und seinen Kampf gegen die Naturgewalt respektiert. Das Gedicht wirft somit die Frage auf, welche Eigenschaften für das menschliche Herz letztendlich wichtiger sind: die kurzlebige Schönheit oder die unermüdliche Stärke, die Furchtlosigkeit oder die Fähigkeit, Liebe zu wecken.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.