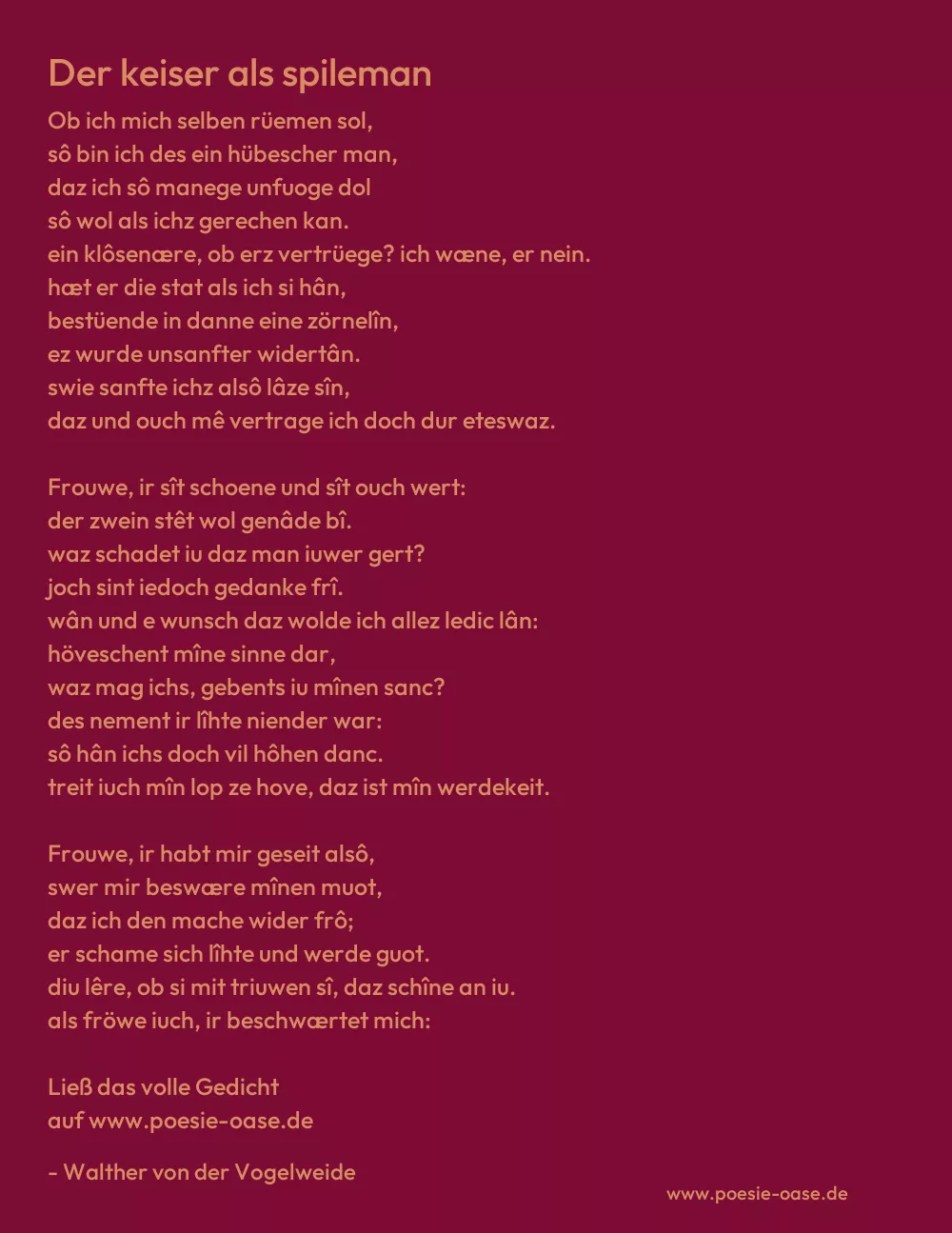

Der keiser als spileman

Ob ich mich selben rüemen sol,

sô bin ich des ein hübescher man,

daz ich sô manege unfuoge dol

sô wol als ichz gerechen kan.

ein klôsenære, ob erz vertrüege? ich wæne, er nein.

hæt er die stat als ich si hân,

bestüende in danne eine zörnelîn,

ez wurde unsanfter widertân.

swie sanfte ichz alsô lâze sîn,

daz und ouch mê vertrage ich doch dur eteswaz.

Frouwe, ir sît schoene und sît ouch wert:

der zwein stêt wol genâde bî.

waz schadet iu daz man iuwer gert?

joch sint iedoch gedanke frî.

wân und e wunsch daz wolde ich allez ledic lân:

höveschent mîne sinne dar,

waz mag ichs, gebents iu mînen sanc?

des nement ir lîhte niender war:

sô hân ichs doch vil hôhen danc.

treit iuch mîn lop ze hove, daz ist mîn werdekeit.

Frouwe, ir habt mir geseit alsô,

swer mir beswære mînen muot,

daz ich den mache wider frô;

er schame sich lîhte und werde guot.

diu lêre, ob si mit triuwen sî, daz schîne an iu.

als fröwe iuch, ir beschwærtet mich:

des schamt iuch, ob ichz reden getar,

lât iuwer wort niht velschen sich,

und werdet guot: sô habt ir wâr.

vil guot sît ir, dâ von ich guot von guote wil.

Frouwe, ir habet ein werdez tach

an iuch geslouft, den reinen lîp,

wan ich nie bezzer kleit gesach:

ir sît ein wol bekleidet wîp.

sin unde sælde sint gesteppet wol dar in.

getragene wât ich nie genam:

dise næm ich als gerne ich lebe.

der keiser wurde ir spileman,

umb also wünneclîche gebe,

dâ keiser spil. nein, hêrre keiser, anderswâ!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der keiser als spileman“ von Walther von der Vogelweide gehört zur Gattung der Minne- und Spruchdichtung, wobei es beide Gattungen kunstvoll miteinander verbindet. In einem Ton, der zwischen ironischer Selbstbespiegelung, galanter Werbung und höfischer Belehrung schwankt, setzt sich das lyrische Ich mit der Rolle des Dichters und Verehrers einer edlen Dame auseinander – und führt dabei gleichzeitig eine subtile Kritik an gesellschaftlichen und höfischen Normen.

Im ersten Abschnitt hebt das Ich seine Fähigkeit zur Geduld und Beherrschung hervor: Trotz vieler „Unfüge“ (Unannehmlichkeiten) wahrt er Haltung. Dabei klingt Selbstironie an, wenn er sich selbst lobt, diese Belastungen besser zu ertragen als etwa ein Klosterbruder. Es entsteht das Bild eines Mannes, der höfisch geschult ist, sich aber auch seiner Leidensfähigkeit und Würde bewusst ist. Die feine Ironie dieser Passage deutet an, dass Geduld in der höfischen Welt zur Notwendigkeit wird – besonders für den Liebenden.

Die zweite Strophe wendet sich direkt an die Dame und preist ihre Schönheit und ihren Wert. Gleichzeitig fragt das Ich: „Waz schadet iu daz man iuwer gert?“ – also: Was schadet es Euch, dass man Euch begehrt? Die Gedanken seien doch frei, und seine Minne sei höfisch motiviert. Mit feiner Rhetorik versucht das Ich hier, das eigene Lob als Dienst an ihrem Ruhm darzustellen. Der Sänger sieht seine „Werdekeit“ (Wert, Ehre) darin, ihre Schönheit mit seinem Lied an den Hof zu tragen – ein klassisches Motiv der hohen Minne.

In der dritten Strophe spielt Walther erneut mit den höfischen Formen. Die Dame hat dem Sprecher offenbar beigebracht, wie er mit Kränkung umzugehen habe – nämlich mit Würde. Er lobt diese Lehre, zugleich aber fordert er Konsequenz: Wenn sie ihm Leid zufügt, sollte sie auch anerkennen, dass sie ihn damit verpflichtet. Der Sprecher appelliert an ihre Güte und Aufrichtigkeit und erinnert sie an die eigene Wirkung und Verantwortung als verehrtes Objekt.

Die letzte Strophe ist besonders originell: Der Sänger beschreibt das Kleid der Frau als außergewöhnlich prächtig und makellos – so sehr, dass er bekennt, nie etwas Besseres gesehen zu haben. Die Kleidung wird zum sichtbaren Ausdruck ihrer Vollkommenheit, ja sogar ihrer „Sin unde sælde“ (Verstand und Glück). Die Zuspitzung erfolgt im letzten Vers: Der Kaiser selbst – Inbegriff weltlicher Macht und Würde – würde sich herablassen, ihr Spileman (Spielmann) zu sein. Doch mit dem letzten Ausruf „nein, hêrre keiser, anderswâ!“ relativiert das Ich diesen Vergleich augenzwinkernd. Hier zeigt sich Walthers typischer Witz: Die Hyperbel wird entlarvt, ohne dass das Lob an Kraft verliert.

„Der keiser als spileman“ ist damit ein vielschichtiges Spiel mit Rollen, Erwartungen und Formen höfischer Kommunikation. Es zeigt Walther als einen Dichter, der sowohl die Regeln des Minnesangs beherrscht als auch mit ihnen bricht – mit Charme, Ironie und einem feinen Gespür für Ambivalenz.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.