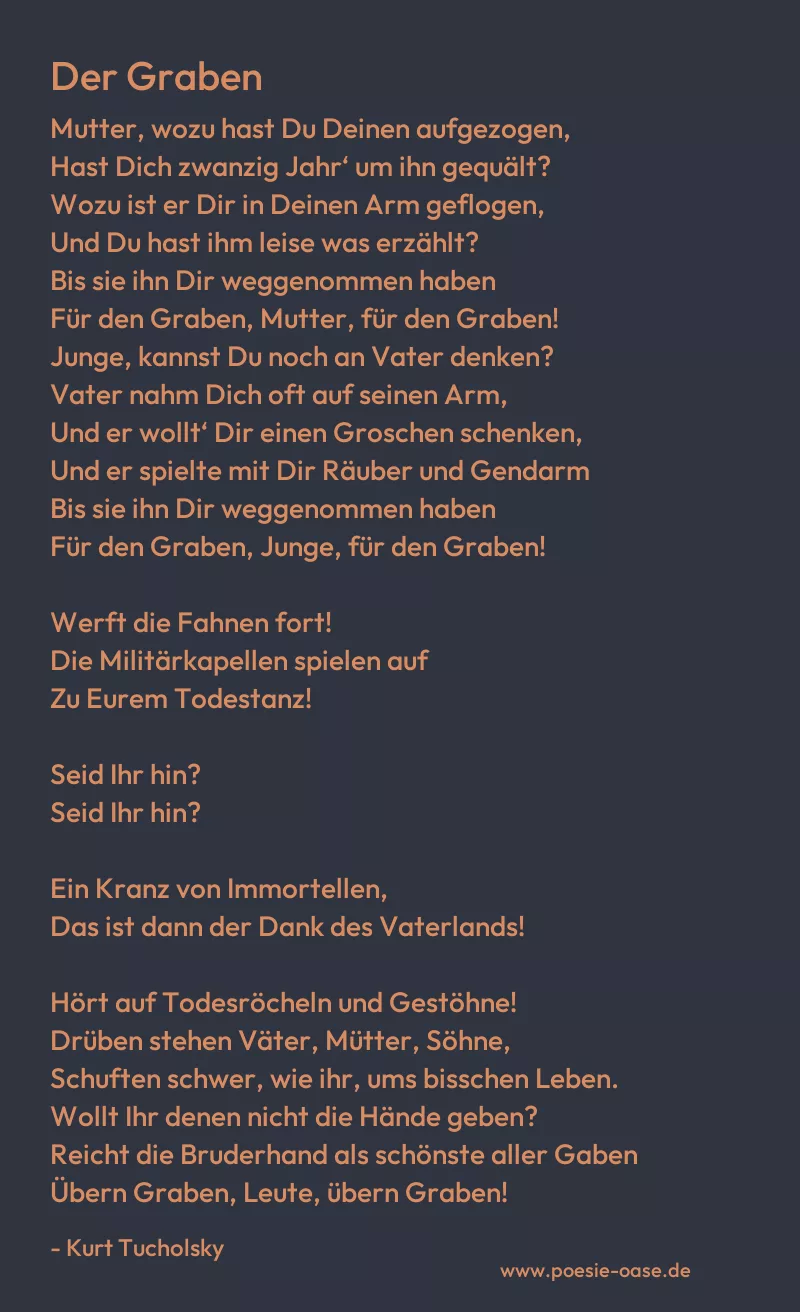

Der Graben

Mutter, wozu hast Du Deinen aufgezogen,

Hast Dich zwanzig Jahr‘ um ihn gequält?

Wozu ist er Dir in Deinen Arm geflogen,

Und Du hast ihm leise was erzählt?

Bis sie ihn Dir weggenommen haben

Für den Graben, Mutter, für den Graben!

Junge, kannst Du noch an Vater denken?

Vater nahm Dich oft auf seinen Arm,

Und er wollt‘ Dir einen Groschen schenken,

Und er spielte mit Dir Räuber und Gendarm

Bis sie ihn Dir weggenommen haben

Für den Graben, Junge, für den Graben!

Werft die Fahnen fort!

Die Militärkapellen spielen auf

Zu Eurem Todestanz!

Seid Ihr hin?

Seid Ihr hin?

Ein Kranz von Immortellen,

Das ist dann der Dank des Vaterlands!

Hört auf Todesröcheln und Gestöhne!

Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne,

Schuften schwer, wie ihr, ums bisschen Leben.

Wollt Ihr denen nicht die Hände geben?

Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben

Übern Graben, Leute, übern Graben!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht Der Graben von Kurt Tucholsky ist eine eindringliche, pazifistische Anklage gegen den Krieg und seine menschenverachtenden Folgen. In klarer, unpathetischer Sprache und mit einer emotional aufgeladenen Struktur richtet sich das Gedicht direkt an die Opfer des Krieges – Mütter, Väter, Kinder – und stellt die Sinnlosigkeit von Nationalismus und militärischer Opferbereitschaft schonungslos bloß. Es entstand im Kontext der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und ist als radikales Antikriegsdokument zu lesen.

In den ersten beiden Strophen spricht Tucholsky in schlichter, fast volkstümlicher Sprache zwei individuelle Schicksale an: eine Mutter und einen Sohn. Er erinnert an die mühsame und liebevolle Erziehung eines Kindes, an das Spiel und die Zärtlichkeit in der Familie – um dann mit einem harten Bruch aufzuzeigen, dass all dies durch den Krieg zerstört wurde. Die wiederholte Wendung „Für den Graben, Mutter, für den Graben!“ wird zum erschütternden Refrain: Der Graben, Sinnbild des Schützengrabens, steht hier für den anonymen, massenhaften Tod, der kein Mitgefühl kennt.

Die dritte Strophe wechselt den Ton: Sie ist ein sarkastischer, aufrüttelnder Appell. Militärkapellen spielen zum „Todestanz“, und der einzige Lohn für das Opfer ist ein „Kranz von Immortellen“ – eine ironische Anspielung auf den hohlen Pathos staatlicher Ehrung. Tucholsky demontiert hier den Patriotismus als tödliche Illusion, die junge Männer verführt, sich für eine abstrakte Idee zu opfern, während die wahren Leidtragenden – die Familien – im Schmerz zurückbleiben.

Die letzte Strophe bringt einen versöhnlichen, versöhnungswilligen Gegenvorschlag: Statt weiter aufeinander zu schießen, sollen sich die Menschen – Väter, Mütter, Söhne – über die Gräben hinweg die Hände reichen. Der Graben, bisher Sinnbild der Trennung und des Todes, wird umgedeutet zum Raum, der durch „die Bruderhand“ überwunden werden kann. Tucholsky ruft zu internationaler Solidarität, Humanität und Frieden auf – eine Absage an Nationalismus und Kriegsrhetorik.

Der Graben ist in seiner Form bewusst schlicht gehalten, um maximale Wirkung zu erzielen. Tucholsky verzichtet auf sprachliche Ausschmückung zugunsten einer klaren, emotional direkten Botschaft. Die Wiederholungen und die dialogische Struktur verstärken das Pathos der Anklage und geben dem Gedicht einen fast litaneihaften Charakter. Es bleibt bis heute ein kraftvolles Beispiel literarischen Widerstands gegen Krieg und nationale Verblendung.

Möchtest du, dass ich ein weiteres Antikriegsgedicht aus der Weimarer Zeit interpretiere?

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.