War einmal ein Bumerang;

War ein Weniges zu lang.

Bumerang flog ein Stück,

Aber kam nicht mehr zurück.

Publikum – noch stundenlang –

Wartete auf Bumerang.

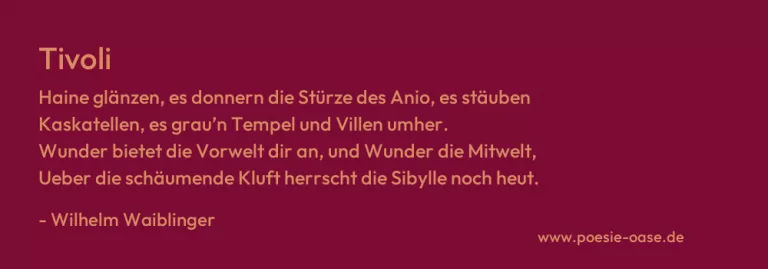

Tivoli

- Abenteuer & Reisen

- Berge & Täler

- Entdeckungen

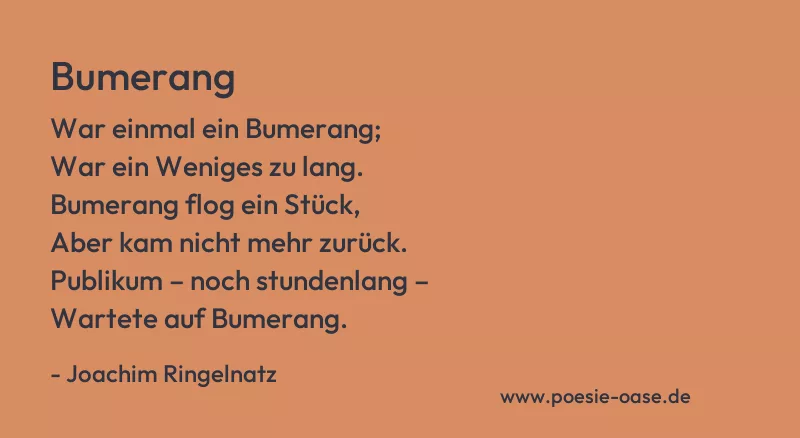

War einmal ein Bumerang;

War ein Weniges zu lang.

Bumerang flog ein Stück,

Aber kam nicht mehr zurück.

Publikum – noch stundenlang –

Wartete auf Bumerang.

Das Gedicht „Bumerang“ von Joachim Ringelnatz ist ein typisches Beispiel für seinen lakonischen Humor und seine Vorliebe für skurrile Alltagsbeobachtungen. In sechs kurzen Versen schildert es die simple Geschichte eines Bumerangs, der seiner eigentlichen Funktion – nämlich der Rückkehr – nicht gerecht wird. Diese kleine Begebenheit wird mit trockenem Witz und einem augenzwinkernden Ton erzählt.

Die Struktur des Gedichts ist einfach, fast kindlich anmutend: kurze, gereimte Zeilen, ein klarer Aufbau und eine überraschende Pointe. Gerade diese Schlichtheit trägt zur Wirkung bei, denn sie kontrastiert mit der absurden Tragweite des Vorfalls. Der „Weniges zu lang[e]“ Bumerang verfehlt seine Bestimmung nur knapp – doch dieses „Weniges“ führt zum völligen Scheitern. Damit spielt Ringelnatz auf die Ironie des Scheiterns im Kleinen an, das eine übertriebene Reaktion (das stundenlange Warten des Publikums) hervorruft.

Hinter dem humorvollen Ton verbirgt sich eine subtile Kritik am menschlichen Hang, an Erwartungen festzuhalten – auch wenn längst klar ist, dass sie enttäuscht wurden. Der Bumerang wird zum Symbol für Pläne, Ideen oder Versprechen, die nicht zu ihrem Ursprung zurückkehren, nicht eingelöst werden. Der stille Spott über das geduldige, aber letztlich vergebliche Warten des Publikums weist auf die Komik des Alltags und die Absurdität menschlicher Hoffnungen.

Ringelnatz gelingt es, in einem scheinbar belanglosen Zwischenfall eine größere Wahrheit über das Missverhältnis zwischen Erwartung und Realität einzufangen – leichtfüßig, humorvoll und mit einer Prise Melancholie.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.