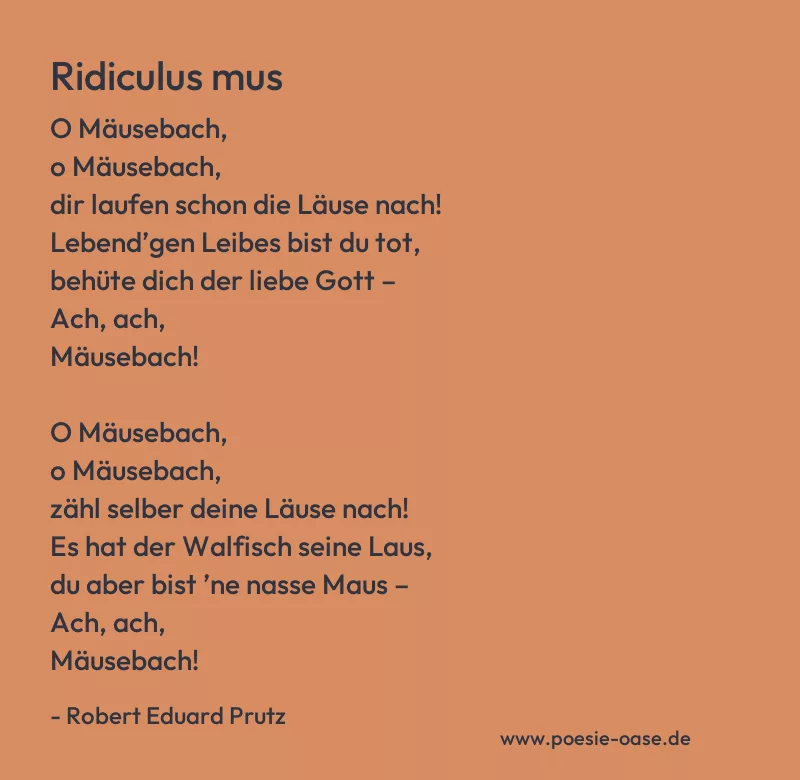

Ridiculus mus

O Mäusebach,

o Mäusebach,

dir laufen schon die Läuse nach!

Lebend’gen Leibes bist du tot,

behüte dich der liebe Gott –

Ach, ach,

Mäusebach!

O Mäusebach,

o Mäusebach,

zähl selber deine Läuse nach!

Es hat der Walfisch seine Laus,

du aber bist ’ne nasse Maus –

Ach, ach,

Mäusebach!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Ridiculus mus“ von Robert Eduard Prutz ist ein kurzes, spöttisches Spottlied, das in seiner Form an ein Kinderreim erinnert, jedoch eine beißende satirische Botschaft transportiert. Der Titel bezieht sich auf die lateinische Redewendung „Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus“ („Die Berge gebären, doch geboren wird nur eine lächerliche Maus“) – ein klassischer Ausdruck für übertriebene Ankündigungen mit lächerlichem Ergebnis.

Im Zentrum steht die Figur „Mäusebach“, die hier verspottet und symbolisch mit Läusen und Mäusen gleichgesetzt wird – Bildern für Kleinheit, Nutzlosigkeit und Lächerlichkeit. Der Spott erreicht dabei eine fast kindlich-groteske Übersteigerung: Der Bach, der wohl groß erscheinen möchte, wird zur nassen Maus herabgewürdigt. Die Anspielung auf den „Walfisch mit seiner Laus“ dient dazu, das Missverhältnis noch weiter zu betonen – während sogar das Große mit einem kleinen Makel leben kann, bleibt Mäusebach nur das Geringe, das Lächerliche.

Der Text wirkt wie eine persönliche oder politische Schmähung. In typischer Manier des Vormärz und seiner satirischen Literatur lässt sich vermuten, dass hinter „Mäusebach“ eine reale Figur steht – möglicherweise ein Schriftsteller, Politiker oder öffentlicher Redner, der großsprecherisch auftrat, aber wenig bewirkte. Prutz lässt diesen „Mäusebach“ durch den Spott völlig zerfallen: „Lebend’gen Leibes bist du tot“ – ein hartes Urteil über jemanden, dessen Worte oder Taten jede Relevanz verloren haben.

„Ridiculus mus“ zeigt, wie Robert Eduard Prutz auch in wenigen Versen messerscharf formulieren und mit Spott entlarven konnte. Hinter dem scheinbar harmlosen Reimschema verbirgt sich eine gezielte Demontage – leichtfüßig im Ton, aber präzise im Angriff.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.