Kan die Welt auch wohl bestehen

ohn der Sonnen klahres Liecht?

kan man in der Nacht auch sehen /

wenn da Stern und Mond gebricht?

kan ein Schiffman auch wohl lachen

wenn sein Schiff begündt zu krachen?

Eben wenig kan ich leben /

wenn mir meine Dorile /

nicht ihr klares Liecht wil geben;

Eben wenig ich besteh /

wenn sie nicht mein Schiff regieret /

und durch ihre Freundschafft führet.

Springt ein Rehbock bey der Mutter /

mehr nicht / als er sonsten tuht?

hat ein Pferd bey vollem Futter /

auch nicht einen frischen Muht?

Also kan ich besser leben /

wenn ihr Liecht mir wird gegeben.

Zweyen Herzen / die sich lieben /

ist die allerhöchste Pein /

und das grösseste Betrüben /

wenn sie nicht zusammen sein /

weil sie sonsten nichts gedencken /

alß nur Arm in Arm zu schrenken.

Wie die Ulmen üm den Reben

gleichsam als verliebt sich drehn:

Also wündsch ich auch / mein Leben /

bey dir umgefast zu stehn /

und dir etwas vor zusagen

von den süssen Liebes=Plagen.

Darüm wil ich mich bemühen

auff mein Fretow hinzuziehn /

und mein Leben selbst nicht fliehen /

weil ich sonst erstorben bin /

alß denn wird sie mich erfreuen /

und mir meinen Geist verneuen.

Darüm wil ich gerne lassen

der Tollense Liebligkeit /

wil mein Leben selbst nicht hassen /

weil es nuhr erlaubt die Zeit;

weg mit disen schlechten Auen /

ich wil bald mein Fretow schauen.

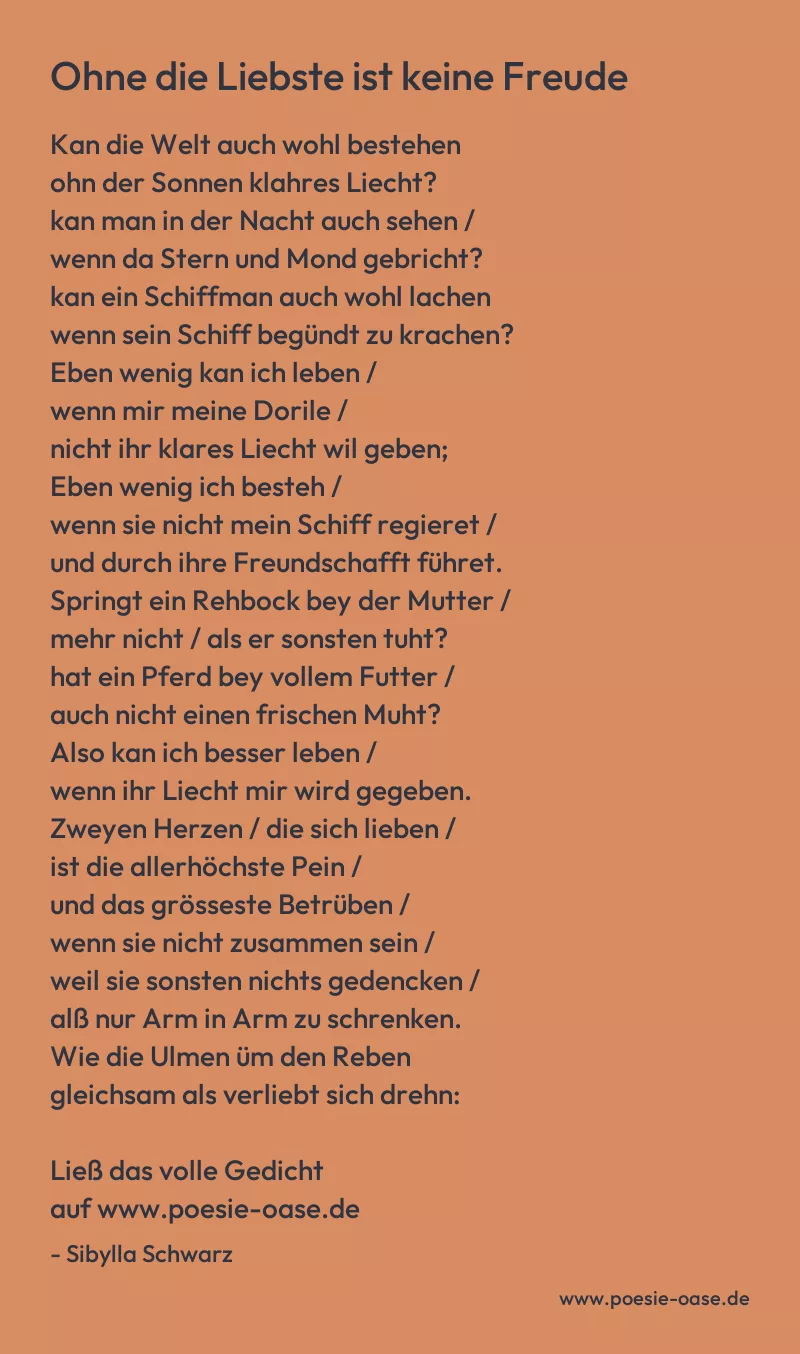

Ohne die Liebste ist keine Freude

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Ohne die Liebste ist keine Freude“ von Sibylla Schwarz ist eine Liebeserklärung, die die zentrale Bedeutung der geliebten Person, hier „Dorile“ genannt, im Leben des lyrischen Ichs hervorhebt. Es ist eine leidenschaftliche Ode an die Liebe, die in verschiedenen Bildern und Vergleichen die Unfähigkeit des Sprechers verdeutlicht, ohne die Anwesenheit der Geliebten Glück und Sinn zu finden. Das Gedicht ist typisch für die Barockzeit in seiner expressiven Sprache und dem Einsatz von rhetorischen Fragen, um die Gefühle des Sprechers zu verstärken.

Schwarz verwendet eine Reihe von Metaphern, um die Abhängigkeit des lyrischen Ichs von seiner Geliebten zu illustrieren. Die geliebte „Dorile“ wird mit dem Sonnenlicht, dem Mondlicht und dem Steuerrad eines Schiffes verglichen. Ohne sie kann das lyrische Ich nicht sehen, nicht leben und nicht navigieren. Die Welt verliert ohne ihre Anwesenheit ihren Glanz und ihre Richtung. Die Vergleiche mit Rehböcken, Pferden und den Umarmungen von Weinreben unterstreichen die natürliche Notwendigkeit der Liebe und die Sehnsucht nach Einheit. Die Liebe wird hier als lebensnotwendig dargestellt, vergleichbar mit den elementaren Bedürfnissen nach Licht und Nahrung.

Das Gedicht gipfelt in der Entschlossenheit des Sprechers, zum geliebten „Fretow“ zu reisen, was ein Ort sein könnte, an dem die Liebenden sich treffen oder wohnen. Diese Reise wird als ein Akt der Hoffnung und der Wiedergeburt dargestellt. Das lyrische Ich ist bereit, sich für die Wiedervereinigung mit seiner Geliebten anzustrengen und sogar sein Leben nicht zu fliehen, was bedeutet, dass die Liebe ihm Kraft und Lebensmut gibt. Die Zeilen „ich wil bald mein Fretow schauen“ sind ein kraftvoller Ausdruck der Sehnsucht und der Hoffnung auf Glück. Die Erwähnung der „Tollense Liebligkeit“ im Kontrast zum Wunsch nach der geliebten Person deutet darauf hin, dass der Sprecher bereit ist, alles andere aufzugeben, um bei seiner Geliebten zu sein.

Die Struktur des Gedichts spiegelt die Entwicklung der Emotionen wider. Die anfänglichen Fragen drücken die Verzweiflung und die Leere ohne die Geliebte aus. Dann folgen die Vergleiche, die die Liebe als Quelle des Lebens und des Glücks hervorheben. Schließlich die Entschlossenheit und der Wunsch nach Wiedervereinigung. Die Verwendung von Reim und Rhythmus unterstreicht die emotionale Intensität und die musikalische Qualität des Gedichts, was für die Barocklyrik typisch ist. Insgesamt ist „Ohne die Liebste ist keine Freude“ ein eindrucksvolles Zeugnis der Macht der Liebe und der Bedeutung der geliebten Person im Leben des Sprechers.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.