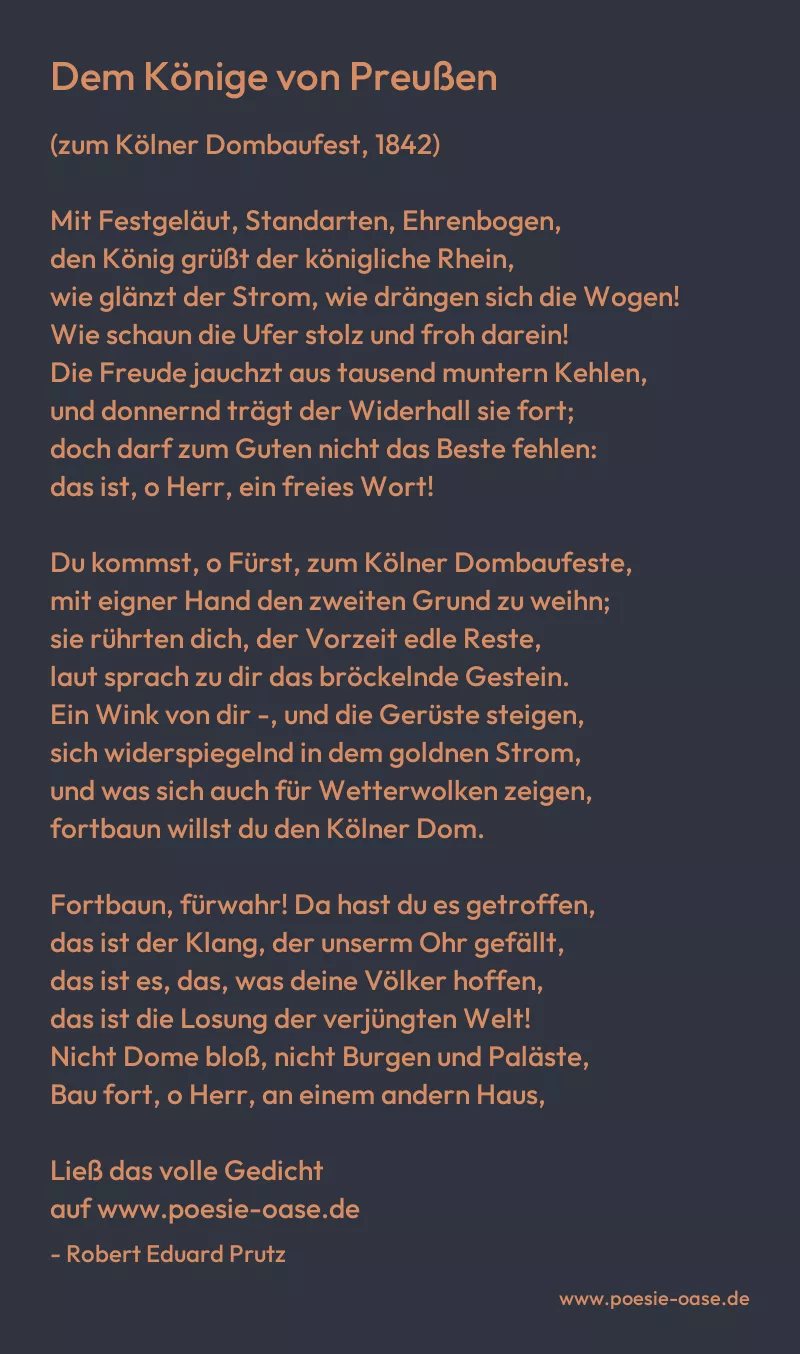

(zum Kölner Dombaufest, 1842)

Mit Festgeläut, Standarten, Ehrenbogen,

den König grüßt der königliche Rhein,

wie glänzt der Strom, wie drängen sich die Wogen!

Wie schaun die Ufer stolz und froh darein!

Die Freude jauchzt aus tausend muntern Kehlen,

und donnernd trägt der Widerhall sie fort;

doch darf zum Guten nicht das Beste fehlen:

das ist, o Herr, ein freies Wort!

Du kommst, o Fürst, zum Kölner Dombaufeste,

mit eigner Hand den zweiten Grund zu weihn;

sie rührten dich, der Vorzeit edle Reste,

laut sprach zu dir das bröckelnde Gestein.

Ein Wink von dir -, und die Gerüste steigen,

sich widerspiegelnd in dem goldnen Strom,

und was sich auch für Wetterwolken zeigen,

fortbaun willst du den Kölner Dom.

Fortbaun, fürwahr! Da hast du es getroffen,

das ist der Klang, der unserm Ohr gefällt,

das ist es, das, was deine Völker hoffen,

das ist die Losung der verjüngten Welt!

Nicht Dome bloß, nicht Burgen und Paläste,

Bau fort, o Herr, an einem andern Haus,

bau fort, bau fort an einer andern Veste:

Den Dom der Freiheit, bau ihn aus!

Fortbaun allein, fortbauen heißt Erhalten!

Dieselbe Huld, die du dem Dom beschert,

o laß sie auch im Vaterlande walten,

auch dies, fürwahr, ist einen Grundstein wert.

Dem Dome gleich, halb fertig, halb Ruine,

erwartungsvoll steht unser teures Land:

Es schaut dich an, es fleht mit stummer Miene –

Auch ihm, auch ihm ein Wink der Hand!

Warum nicht ihm? Warum nur Steine tragen,

nur Heil′ge meißeln, Wölbungen erbaun?

Kein Herz wird dir in diesen Mauern schlagen,

kein Auge wird aus diesen Säulen schaun.

Dort aber kannst du Herzen dir entzünden,

zum Tempel dort kannst du ein Volk dir weihn –

O lockt′s dich nicht, den Tempel auch zu gründen,

Bauherr der Freiheit auch zu sein?

Dem Krane gleich dort auf des Turmes Mauer,

der regungslos manch ein Jahrhundert stand,

so steht die Presse – steht in stummer Trauer,

weil sie noch nicht die volle Freiheit fand.

O laß auch sie, auch sie sich neu bewegen,

wie du den Kran sich neu bewegen heißt,

und wonnevoll, der ganzen Welt zum Segen,

grüßt: Protectori! dich der Geist. –

Herr, zürne nicht! Wir wissen, was wir wollen,

und daß wir′s frei bekennen, das ist Pflicht.

Sieh, die Geschichte drängt! Die Räder rollen!

Und wollt′ es Gott, Gott selber hielt′ sie nicht!

Gib frei den Weg! Denn Freiheit ist das beste,

du baust mit ihr zugleich den eignen Thron:

So sprich das Wort zum zweiten Dombaufeste,

sprich aus das Wort: Konstitution!

Das ist der Bau, zu welchem du berufen,

auf diesen Säulen gründe sich dein Ruhm!

Hier knie du mit uns auf denselben Stufen:

denn auch die Freiheit ist ein Heiligtum.

Paläste fallen, Dome können brechen,

die Freiheit nur währt ewig, ewig fort,

und ewig dann zu deinem Ruhm wir sprechen,

das heut dich grüßt, das freie Wort!