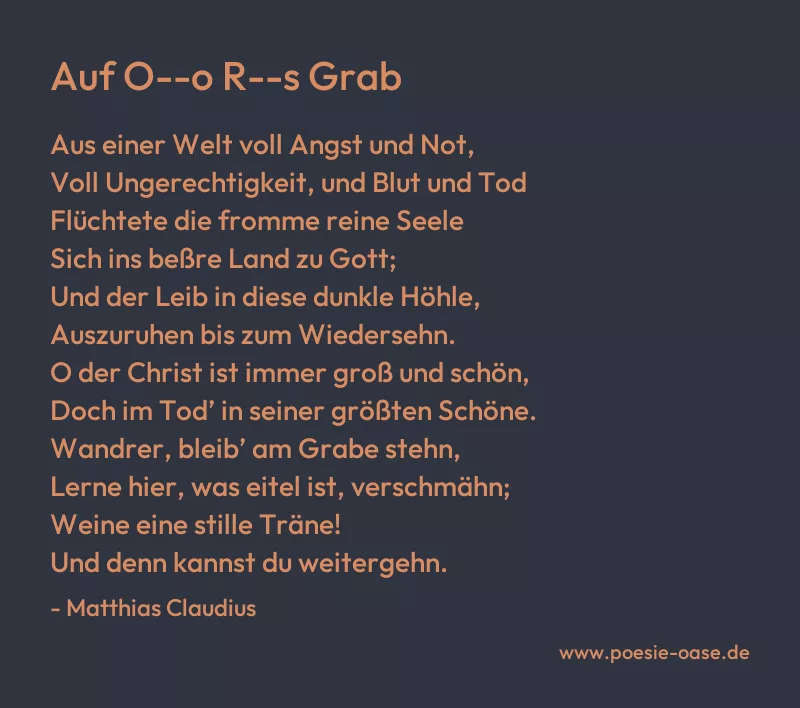

Aus einer Welt voll Angst und Not,

Voll Ungerechtigkeit, und Blut und Tod

Flüchtete die fromme reine Seele

Sich ins beßre Land zu Gott;

Und der Leib in diese dunkle Höhle,

Auszuruhen bis zum Wiedersehn.

O der Christ ist immer groß und schön,

Doch im Tod’ in seiner größten Schöne.

Wandrer, bleib’ am Grabe stehn,

Lerne hier, was eitel ist, verschmähn;

Weine eine stille Träne!

Und denn kannst du weitergehn.

Auf O–o R–s Grab

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auf O–o R–s Grab“ von Matthias Claudius ist eine bewegende Totenklage, die sowohl Trost als auch eine Lebensweisheit vermittelt. Es würdigt die Verstorbene und reflektiert über die Vergänglichkeit des irdischen Lebens, indem es den Kontrast zwischen der irdischen Welt und der Hoffnung auf ein besseres, göttliches Reich hervorhebt.

Die erste Strophe beschreibt eine Welt voller Leid und Unrecht, aus der die „fromme reine Seele“ geflohen ist. Der Tod wird hier als eine Flucht in ein besseres Leben, zu Gott, dargestellt. Der Körper verbleibt in der „dunklen Höhle“ des Grabes, bis zum Wiedersehen. Dies deutet auf den christlichen Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben hin. Die Verwendung von Begriffen wie „fromm“, „rein“ und „Gott“ unterstreicht die spirituelle Dimension des Gedichts und die Wertschätzung der Verstorbenen.

Die zweite Strophe widmet sich der Schönheit des Todes in christlicher Sicht. Der Tod wird als ein Moment der „größten Schöne“ beschrieben. Dies ist ein Ausdruck der Hoffnung und des Trostes, der das Leid des Abschieds mildert. Durch die Anrede „Wandrer“ wird der Leser direkt in die Betrachtung des Grabes einbezogen, eine Aufforderung, innezuhalten und über das eigene Leben nachzudenken.

Die abschließenden Zeilen enthalten die zentrale Botschaft des Gedichts: „Lerne hier, was eitel ist, verschmähn; / Weine eine stille Träne! / Und denn kannst du weitergehn.“ Hier wird die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge betont. Der Leser wird dazu aufgefordert, die Eitelkeiten des Lebens zu erkennen und zu verachten. Das Weinen einer stillen Träne ist ein Ausdruck des Mitgefühls und der Trauer, aber auch der Akzeptanz und des Loslassens. Der abschließende Appell, weiterzugehen, deutet auf die Notwendigkeit hin, das Leben trotz des Verlustes fortzusetzen und die Hoffnung auf ein ewiges Leben zu bewahren. Das Gedicht ist somit eine tröstende Mahnung an die Vergänglichkeit und eine Ermutigung, das eigene Leben im Angesicht des Todes mit Weisheit und christlichem Glauben zu führen.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.