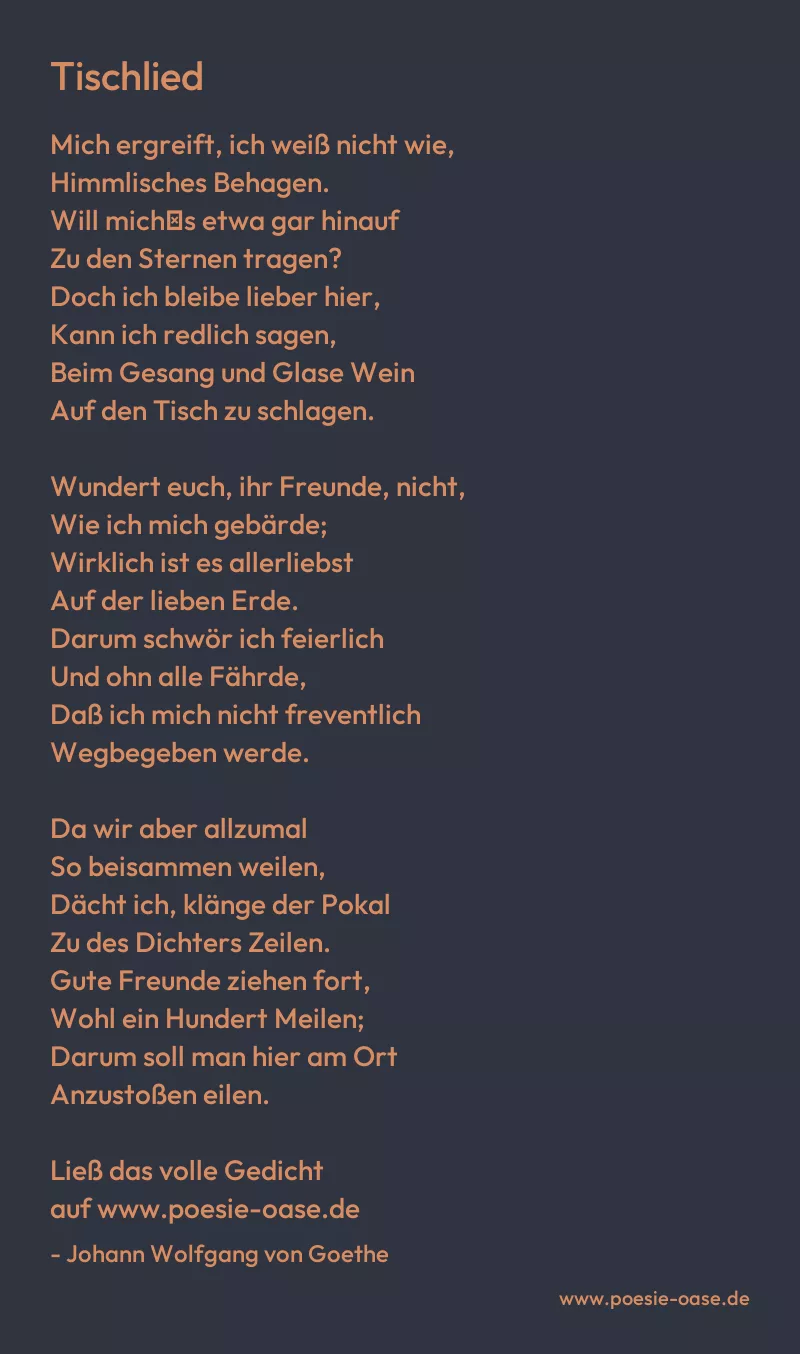

Mich ergreift, ich weiß nicht wie,

Himmlisches Behagen.

Will mich′s etwa gar hinauf

Zu den Sternen tragen?

Doch ich bleibe lieber hier,

Kann ich redlich sagen,

Beim Gesang und Glase Wein

Auf den Tisch zu schlagen.

Wundert euch, ihr Freunde, nicht,

Wie ich mich gebärde;

Wirklich ist es allerliebst

Auf der lieben Erde.

Darum schwör ich feierlich

Und ohn alle Fährde,

Daß ich mich nicht freventlich

Wegbegeben werde.

Da wir aber allzumal

So beisammen weilen,

Dächt ich, klänge der Pokal

Zu des Dichters Zeilen.

Gute Freunde ziehen fort,

Wohl ein Hundert Meilen;

Darum soll man hier am Ort

Anzustoßen eilen.

Lebe hoch, wer Leben schafft!

Das ist meine Lehre.

Unser König denn voran,

Ihm gebührt die Ehre.

Gegen inn- und äußern Feind

Setzt er sich zur Wehre;

Ans Erhalten denkt er zwar,

Mehr noch, wie er mehre.

Nun begrüß′ ich sie sogleich,

Sie, die einzig Eine.

Jeder denke ritterlich

Sich dabei die Seine.

Merket auch ein schönes Kind,

Wen ich eben meine,

Nun, so nicke sie mir zu:

„Leb′ auch so der Meine!“

Freunden gilt das dritte Glas,

Zweien oder dreien,

Die mit uns am guten Tag

Sich im stillen freuen,

Und der Nebel trübe Nacht

Leis und leicht zerstreuen;

Diesen sei ein Hoch gebracht,

Alten oder neuen.

Breiter wallet nun der Strom,

Mit vermehrten Wellen.

Leben jetzt im hohen Ton

Redliche Gesellen!

Die sich mit gedrängter Kraft

Brav zusammenstellen

In des Glückes Sonnenschein

Und in schlimmen Fällen.

Wie wir nun zusammen sind,

Sind zusammen viele.

Wohl gelingen denn, wie uns,

Andern ihre Spiele!

Von der Quelle bis an′s Meer

Mahlet manche Mühle,

Und das Wohl der ganzen Welt

Ist′s, worauf ich ziele.