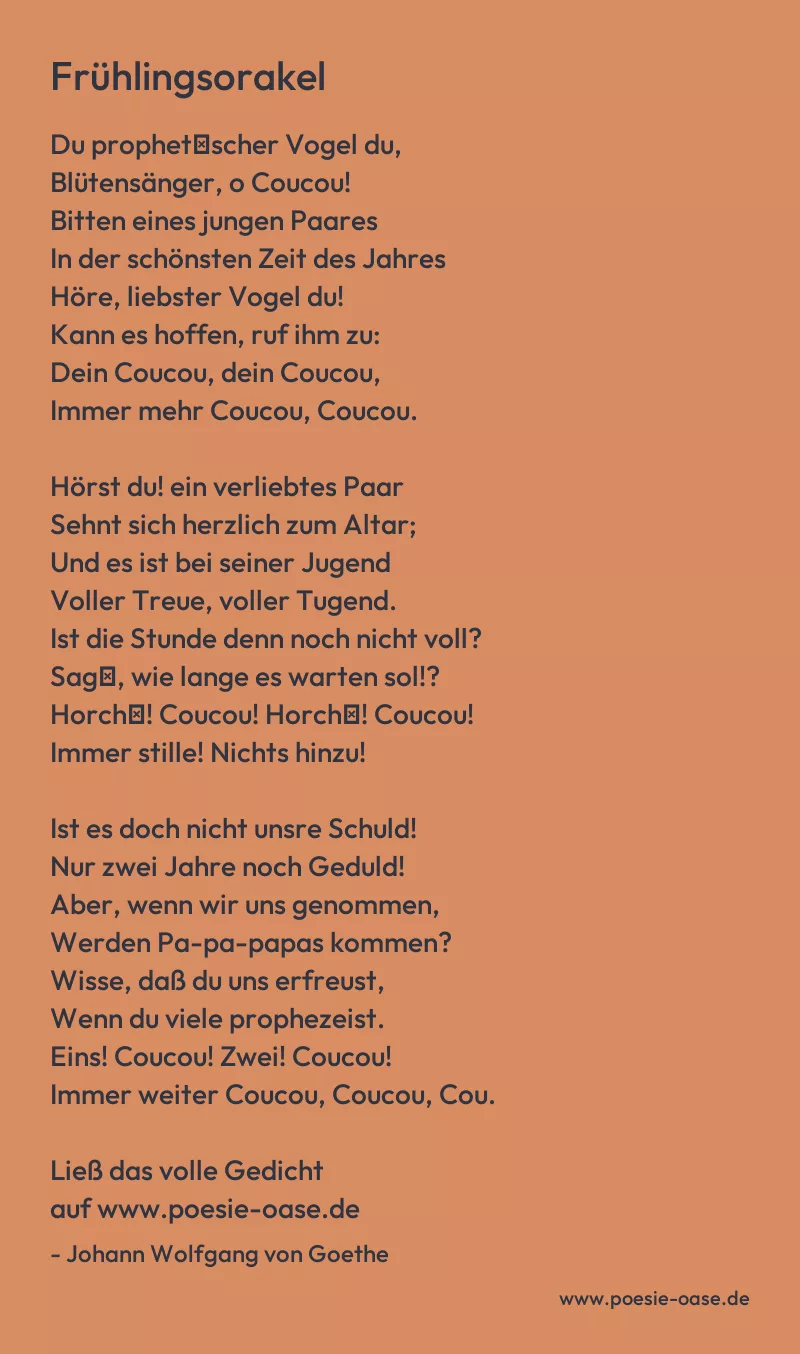

Du prophet′scher Vogel du,

Blütensänger, o Coucou!

Bitten eines jungen Paares

In der schönsten Zeit des Jahres

Höre, liebster Vogel du!

Kann es hoffen, ruf ihm zu:

Dein Coucou, dein Coucou,

Immer mehr Coucou, Coucou.

Hörst du! ein verliebtes Paar

Sehnt sich herzlich zum Altar;

Und es ist bei seiner Jugend

Voller Treue, voller Tugend.

Ist die Stunde denn noch nicht voll?

Sag′, wie lange es warten sol!?

Horch′! Coucou! Horch′! Coucou!

Immer stille! Nichts hinzu!

Ist es doch nicht unsre Schuld!

Nur zwei Jahre noch Geduld!

Aber, wenn wir uns genommen,

Werden Pa-pa-papas kommen?

Wisse, daß du uns erfreust,

Wenn du viele prophezeist.

Eins! Coucou! Zwei! Coucou!

Immer weiter Coucou, Coucou, Cou.

Haben wir wohl recht gezählt,

Wenig am Halbdutzend fehlt.

Wenn wir gute Worte geben,

Sagst du wohl, wie lang wir leben?

Freilich, wir gestehen dir′s,

Gern zum längsten trieben wir′s.

Cou Coucou, Cou Coucou,

Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou.

Leben ist ein großes Fest,

Wenn sich′s nicht berechnen läßt.

Sind wir nun zusammen blieben,

Bleibt denn auch das treue Lieben?

Könnte das zu Ende gehn,

Wär doch alles nicht mehr schön.

Cou Coucou, Cou Coucou,:

Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou!